Un motard drogué confond un sérum surpuissant avec de l’héroïne et voilà l’humanité entre les mains d’un déchet. The Scumbag, série d’espionnage agitée entre les X-Men et Las Vegas Parano, évoque les années Trump façon Mad Max à travers les inégalités et l’épuisement des ressources.

Par peur d’en être un soi-même, on adore les loosers, les ratés, les braillards déglingués qui jouissent d’une arrogance aussi affirmée que leur ignorance. Les antihéros fascinent le public parce qu’ils sont tout ce que nous disons ne pas vouloir être et fonctionnent comme la projection de nos pires travers, ceux que l’on écarte, que l’on expulse lorsqu’on se plonge dans leurs mésaventures.

Fascination aussi parce qu’ils résistent aux événements comme un crustacé aux marées et que leur absence d’altruisme, de compassion, d’empathie, leur aigreur, leur détachement, leur cupidité nous font ricaner comme eux leurs sales combines. Et, au fond, peut-être, dans un monde gorgé d’injonctions à la bienveillance, nous reposent. L’antihéros est un exutoire. Rappelons-nous Earl de la série éponyme, Le Duke du Big Lebowski, tous les personnages puants de Charles Bukowski, ceux de ses confrères Raymond Carver, Harry Crew, Hubert Shelby Jr., le récent protagoniste ex-pornstar gratteur du film Red Rocket, les supers antihéros comme Dead Pool, Spawn, Hancock…

Pourquoi les aime-t-on tant ? Parce qu’il y a toujours un peu, encore un tout petit peu d’humanité en eux. Une humanité sublimée par les épreuves qu’ils traversent. Parce que ceux qui fréquentent la marge nous questionnent sur le sens abscons de nos frontières, de nos limites, des cadres qui nous régissent.

Rock, MST et super-sérum

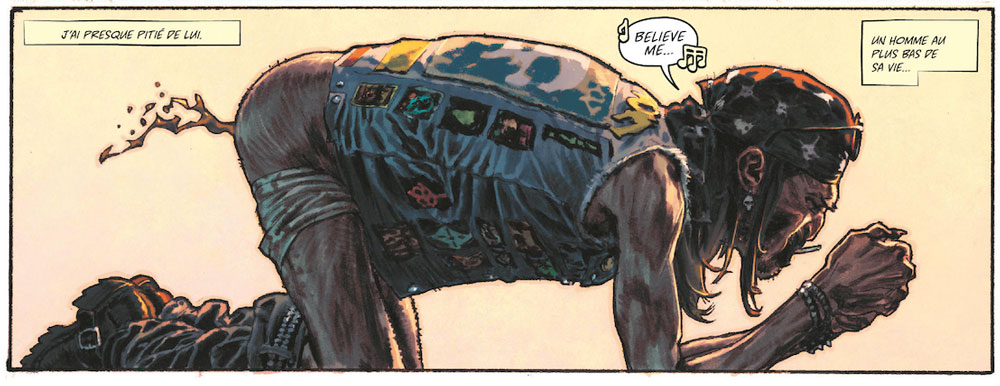

Tout ça tenait à peu près la route jusqu’à l’arrivée du misérable Ernie Ray Clementine. Jamais la Terre n’avait porté pire raclure. Motard polytoxicomane vulgaire, illettré, inculte… L’animal ne pense qu’à s’injecter alcool comme substances par n’importe quelles voies et orifices dont son corps ravagé dispose encore. Physique sec, peau qui suinte l’ivrognerie, gilet en jean aussi déchiré que son détenteur, estampillé de vieux groupes de rock ringards, il pourchasse les dealers de son quartier en quête d’un peu de poudre, quitte à voler les piécettes du pot d’une œuvre caritative.

Concentré exceptionnel unique en son genre de toutes les MST et IST existantes, il harcèle les prostituées du coin pour leur extorquer une faveur. Le type détient le record de rapidité à se faire détester de quiconque croise son chemin en zigzag. Eh bien, ce mec, c’est le dernier rempart entre l’humanité et l’apocalypse qui va signer son extinction. Notre sort est entre les mains d’une ordure qui s’en tape comme Superman d’un gilet pare-balle…

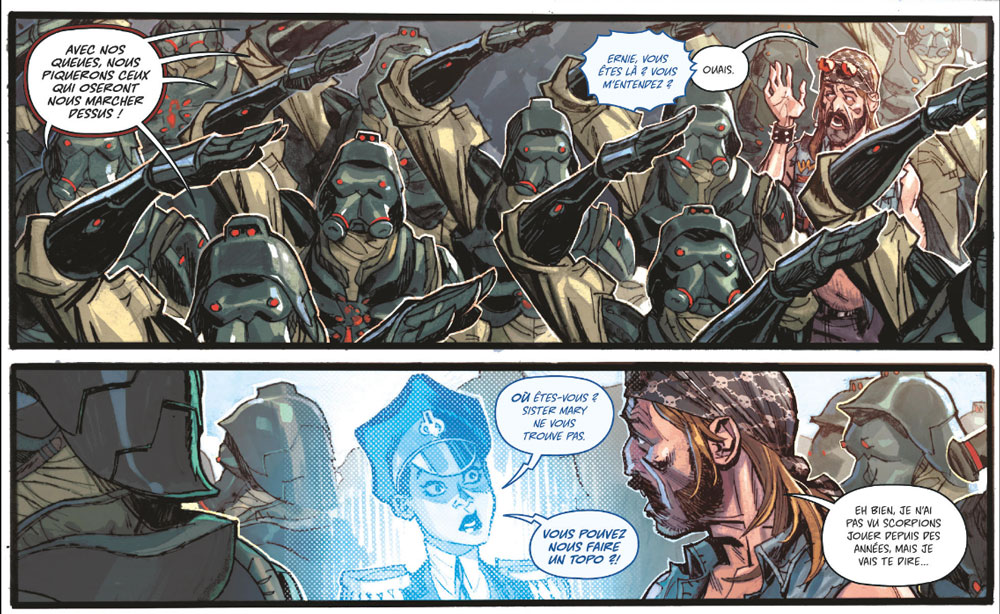

Voilà donc notre virus une fois de plus dans son rade préféré où il est attendu comme la pire des maladies. Il parvient à y récupérer une dose, mais se retrouve à se piquer le mauvais produit : un sérum surpuissant qui fera de lui un surhomme. Si tant est que ses intentions soient nobles (chances infimes)… Il découvre alors qu’une guerre gronde en arrière-plan entre une secte d’extrême droite ultraviolente qui veut contrôler la fabrication mondiale d’un carburant écolo (surprenant) dont elle seule a le secret et une police survitaminée façon Minority Report qui veut sauver la planète des griffes des fachos.

La seule façon de contrecarrer les plans secrets et machiavéliques de l’organisation suprémaciste, c’est d’utiliser le sérum dont Ernie est désormais le porteur. Et donc de l’impliquer dans le combat, à grand renfort de valises de drogues façon Hunter S. Thompson, de voitures volantes à mi-chemin entre Mad Max et Retour vers le futur et d’une poupée gonflable pin-up tendance Alerte à Malibu douée d’intelligence à la Blade Runner.

Années Trump et magazines des fifties

C’est à l’auteur culte Rick Remender (Deadly Class, The Last Day Of American Crime) que l’on doit l’énervé The Scumbag (l’ordure en anglais). Si l’affrontement entre le bien et le mal sur lequel repose le comics est intemporel, les thématiques sont tout à fait actuelles : environnement, greenwhashing, carburant, inégalités, « grand remplacement », deep state, complots, extrême droite masculiniste, polarisation politique, « wokisme »… Comme une caisse de résonance directe et un peu fourre-tout aux années Trump.

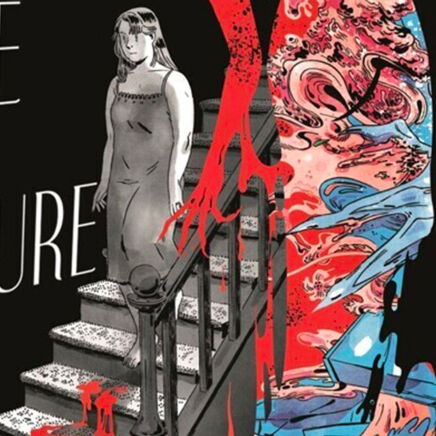

Le scénariste s’entoure des meilleurs dessinateurs du moment – chaque chapitre est dessiné par un artiste différent – dont Lewis LaRosa (Bloodshot, Punisher Max…) et Eric Powell (The Goon, Hillbilly…). Le collectif livre une création parfois psychédélique aux références constantes, sans oublier un hommage au meilleur des pulps, ces magazines de mauvaise facture et bon marché qui mélangeaient humour, trash, horreur et érotisme jusque dans les années 1950 aux États-Unis.

Mais les dialogues comme les contours des personnages ne répondent pas aux attentes d’un pitch et d’un scénario fournis : ils manquent – pour l’instant, car il y a deux tomes à suivre – de nuances et de profondeur. Finalement, le grand intérêt de The Scumbag, c’est l’ordure elle-même, au fond de laquelle on finit par trouver la faible lueur d’une humanité refoulée. Et on veut bien plonger, comme le soûlard dans un fond de bouteille chaud.

The Scumbag, tome 1. Scénariste : Rick Remender, dessinateurs : Lewis Larosa, Eric Powell, Wes Craig, Andrew Robinson, Roland Boschi, Urban Indies, 160 p. 10 €.