Avec Les Guetteurs, Ishana Shyamalan signe son premier long-métrage grâce aux codes qui ont fait la renommée de son père M. Night Shymalan. Un héritage convaincant ?

« Frappe fort, Merrill. » En 2002 sortait Signes, trois ans après Sixième Sens qui a installé le phénomène M. Night Shyamalan à Hollywood. Dans ce film, en trois mots seulement, Graham (Mel Gibson) intimait à Merrill (Joaquin Phoenix) de se saisir d’une batte de baseball suspendue au mur pour frapper une créature venue d’ailleurs. Cette phrase, précédemment sortie de la bouche de la femme de Graham avant de décéder, prend alors tout son sens ici, en leur permettant de se débarrasser de l’alien. Comme un symbole. Un signe ?

Une idée qui résume parfaitement le cinéma de M. Night Shyamalan : une œuvre dans laquelle la révélation, le twist, les signes et les traces disséminées de manière chirurgicale tout au long du film ont une importance énorme dans la résolution du récit. Une patte propre au réalisateur américain qui a le mérite de rendre ses films, paradoxalement, à la fois inattendus et prévisibles. À l’heure où Ishana, sa fille, délivre sur nos écrans son premier long-métrage, Les Guetteurs, la question se pose forcément : entre influences et prise de distance, que reste-t-il du cinéma de son père ? Frappe fort, Ishana !

Ishana Shyamalan : une cinéaste à guetter ?

Les Guetteurs nous plonge au cœur de la petite ville de Galway, en Irlande, terre de légendes s’il en est. Mina (Dakota Fanning), plus douée pour le dessin que pour les pas de danse irlandaise, attend lascivement derrière le comptoir d’une animalerie tout en observant son monde. Les reptiles qui stagnent entre quatre vitres. Les gens qui habitent son quotidien et dont elle capture le portrait au fusain. Elle aime regarder le monde dans lequel elle évolue et le coucher sur ses cahiers.

Pour la sortir de ses rêveries, son boss, dont le visage ne nous est jamais révélé, l’envoie livrer un perroquet jaune dans un lieu reculé. Mina prend alors le volant en direction d’une forêt que n’aurait pas enviée les personnages de The Blair Witch Project (1999).

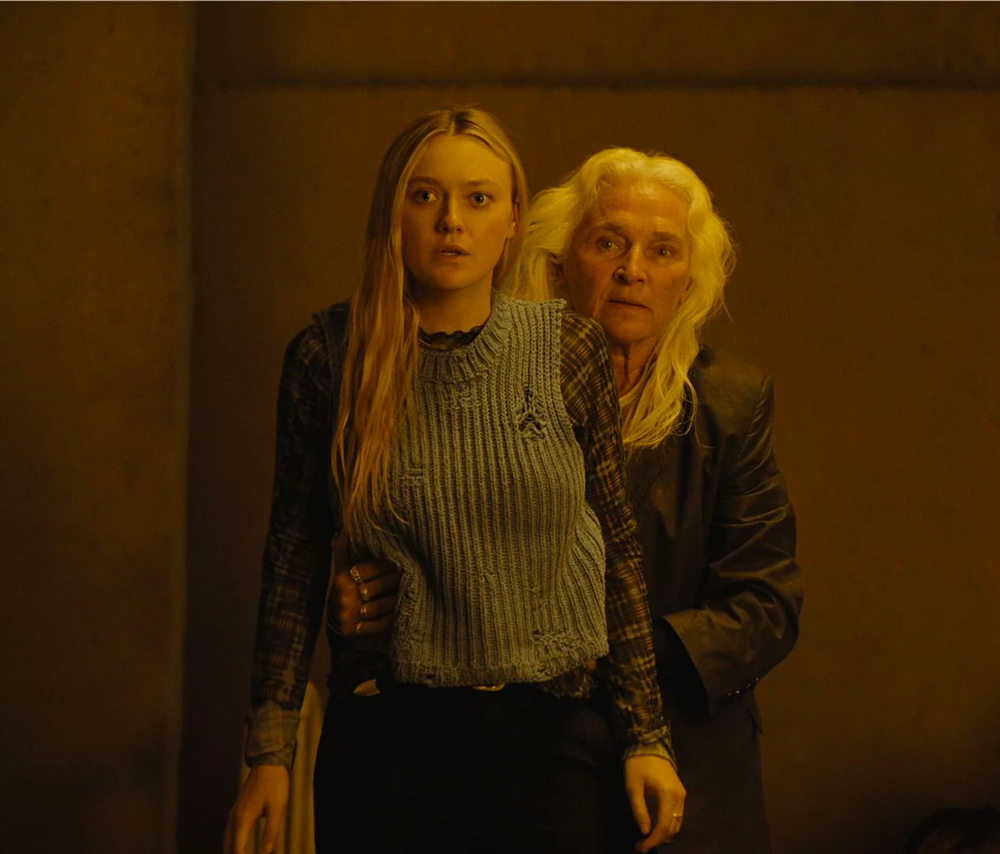

En quelques battements d’ailes, elle se retrouve entre les griffes d’une forêt étrange, aussi labyrinthique que lugubre, à en juger par le changement de colorimétrie des images et par les cris des créatures qui l’habitent. La voilà en territoire hostile et bientôt coincée dans une cage de verre en compagnie de Ciara (Georgina Campbell), Madeline (Olwen Fouéré) et Daniel (Oliver Finnegan).

À la manière d’une téléréalité, les occupants de ce théâtre grandeur nature doivent se donner en spectacle à une myriade de créatures invisibles surnommées Les Guetteurs, tout en respectant un bouquet de règles. Mais, comme chacun sait, les règles sont faites pour être transgressées !

Sur le papier ? Rien de bien original. Le mécanisme de lancement du film, qui poussera Mina à arpenter les sentiers forestiers, est faiblard, artificiel : la cause est une livraison lambda et le Macguffin, ce prétexte matériel cher à Hitchcock, un simple perroquet. Les personnages dépeints manquent de vie, d’histoires, de sentiments qui permettraient de nourrir notre attachement et de laisser poindre notre empathie.

L’ambiance « lovecraftienne » des lieux est bien souvent annihilée par une surrationalisation (à l’image de l’héroïne partiellement affublée par la réalisatrice du « syndrome de Scully », qui la pousse à chercher une explication rationnelle à tout ce qui l’entoure) et une justification des événements, ou détruite par des jump scares inutiles, sans compter une utilisation de la musique qui donne beaucoup trop d’informations sur ce qu’il va se passer.

Pourtant, sans se départir d’une construction filmique assez classique, l’idée de base est bonne, innovante sans être trop complexe. La gestion de la tension en début de film est intéressante et l’image signée Eli Arenson, à qui l’on doit le magnifique et très organique Lamb (2021) de Valdimar Jóhannsson et ses bleus polaires, possède une réelle personnalité. Mais, très vite, le film se perd, se fait trop codifié, et le déroulement de l’intrigue prévisible…

Face à cette œuvre en demi-teinte, on a comme l’impression d’avoir affaire à une cinéaste qui connaît ses classiques, mais cabotine et essaie d’en faire trop. Comme l’impression d’avoir affaire à une artiste qui aimerait être considérée comme la « nouvelle » Steven Spielberg, mais délivre un résultat plus proche du Steven que du Spielberg. Tiens, tiens : mais ça rappelle quelqu’un !

Un Shyamalan peut en cacher un autre

Dans la famille Shyamalan, je voudrais le père. Un temps considéré comme le nouveau Steven Spielberg, donc, après les succès du Sixième Sens et d’Incassable (2000), le réalisateur mène depuis une carrière en dents de scie. Si The Visit (2015) ou Split (2016) et sa série Servant qui court depuis 2019 arrivent à convaincre, Old (2021), ou son dernier film, Knock at the Cabin (2023), sont pointés du doigt.

Il faut dire que les artifices et autres gimmicks qui ont fait son succès sont aussi, aujourd’hui, des processus dont il n’arrive pas à se départir. Des outils narratifs et des sujets de prédilection qui viennent alourdir ses œuvres en les rendant d’autant plus prévisibles maintenant que le public se les est appropriées. Et comme le veut l’expression : tel père… telle fille !

Dans son film Les Guetteurs, Ishana Shyamalan reprend à son compte un grand nombre des obsessions « shyamalanesques ». Du point de vue de la construction de l’intrigue d’abord, la réalisatrice livre un récit somme toute très classique, développé en trois actes : l’exposition, la confrontation et la résolution. Une structure logique qui repose sur différentes règles d’écriture : Le Macguffin ou l’élément déclencheur lors de l’exposition ; le principe du fusil de Tchekhov, que l’on doit au dramaturge Anton Tchekhov et selon lequel « si dans le premier acte vous indiquez qu’un fusil est accroché au mur, alors il doit absolument être utilisé quelque part dans le deuxième ou le troisième acte. Si personne n’est destiné à s’en servir, il n’a aucune raison d’être placé là ».

En résumé, la dissémination çà et là de signes ou d’indices tout au long du film, doit servir à la résolution de l’intrigue. Et enfin, l’outil préféré de Shyamalan (mais lequel ?) : le retournement de situation qui s’invite dans le dernier acte, rebattant les cartes et permettant bien souvent de donner du sens aux différentes traces réparties dans le récit. Des outils qui composent littéralement toute la filmographie de M. Night Shyamalan, sauf peut-être ses deux premiers films, Praying with Anger (1992) et Wide Awake (1998).

En plus de ces instruments narratifs, les thématiques développées par les deux cinéastes s’inscrivent dans une forme de filiation. Qu’il s’agisse de la rencontre d’un personnage perdu dans le monde dans lequel il évolue et du surnaturel, qui s’ouvre sur un récit d’apprentissage dans lequel la confrontation à un autre monde et à soi va permettre une réparation, ou bien de la constante isolation des personnages, les procédés sont les mêmes.

Ainsi, Les Guetteurs dans une forêt rappelle beaucoup le décorum de la série Wayward Pines (2015) créée par M. Night Shyamalan (coïncidence ?). On doit aussi mentionner les thèmes communs de la rencontre avec mère Nature, mais aussi avec la nature humaine, ainsi que l’idée de croyance et de foi dans des forces invisibles, qu’elles soient mythologiques comme dans Les Guetteurs, spectrales comme dans Sixième Sens, divines et extraterrestres comme dans Signes ou virales comme dans Phénomènes (2008).

Si cette récurrence des gimmicks et des thématiques apparaît clairement dans l’œuvre d’Ishana Shyamalan autant que dans celles de son père, reste à savoir si ce travail de copycat ne serait pas un énorme piège susceptible d’entacher le futur cinéma de cette réalisatrice au potentiel certain.

“It’s a trap!”

À l’image du cinéma de son père, qui accouchera encore d’un nouveau film cet été, justement intitulé Trap (qui signifie « piège », comme un signe finalement), le cinéma d’Ishana Shyamalan manque finalement d’authenticité, de spontanéité.

L’enfermement de son écriture dans des procédés qui ont été révolutionnaires à une époque, mais qui désormais sont vus et revus, risque de ternir le talent pourtant certain que la jeune cinéaste laisse poindre à certains moments. À l’image de sa capacité à instaurer différents niveaux de lecture dans ses œuvres, comme l’illustre bien sa critique de la société présente en filigranes : celle, d’abord, de l’enfermement des animaux et par-là, de leur maltraitance, mais aussi celle de notre anthropocentrisme et de l’obsession pour notre propre image. « Miroir, mon gentil miroir, qui est la plus belle du royaume ? »

Or, dans le livre Contes de l’Au-Delà, sur le cinéma de M. Night Shyamalan, Hugues Derolez dit déjà que l’œuvre du cinéaste peut se résumer à la nécessité « d’apprendre à voir ». Reste que, pour voir, il faut avoir quelque chose d’intéressant à regarder. Une libération créative qui passera sans aucun doute, pour Ishana Shyamalan, par la nécessité de couper le cordon.