À l’occasion de la sortie très attendue de Rebel Moon : partie 1 – Enfant du feu sur Netflix ce 22 décembre 2023, L’Éclaireur revient sur un des réalisateurs les plus fascinants (et clivants) de ces dernières années : Zack Snyder.

En quelques années, Zack Snyder est passé de réalisateur emblématique au style formel appuyé à un véritable phénomène de société, suscitant débats et conflits sur les réseaux, et polarisant une partie du public.

Avec son sens de l’image et de la narration, mais, parfois, une surenchère desservant son style, le cinéaste ne laisse jamais indifférent. Au cours de sa carrière – qui compte tout de même quelques chefs-d’œuvre –, Zack Snyder s’est essayé à différents genres : le péplum, l’horreur, l’animation, le film de braquage, la fantasy, le film de super-héros, et, désormais, la science-fiction, avec la sortie de la première partie de son diptyque Rebel Moon, sur Netflix. Mais c’est quoi finalement le style Zack Snyder ?

L’artiste débute dans la publicité, au début des années 2000. Directeur de la photographie et réalisateur, il fait sensation grâce à son style de narration précis et – déjà – un sens du visuel absolu, entre la place du cadrage, de la lumière et du grain apporté à l’image.

Son premier long-métrage est un remake d’un chef-d’œuvre du cinéma d’horreur : Zombie (1978) de George Romero. L’Armée des morts (2003) version Snyder est, d’une façon assez paradoxale, le film le moins représentatif de son style visuel, tout en étant une réussite qui lui ouvre les portes d’Hollywood. La plus grande période artistique de Zack Snyder commence alors, de 2006 à 2013.

La transposition d’un média à l’autre

En 2006, après l’horreur, Zack Snyder s’empare du genre péplum et réalise 300. Le film, adapté d’un comics culte de Frank Miller, s’intéresse au roi de Sparte Léonidas et à ses 300 valeureux soldats de la bataille des Thermopyles, face à l’armée perse. Le style du cinéaste explose littéralement dans les images convoquées. En combinant à la fois l’esthétique de la bande dessinée et tout son héritage de la télévision, Zack Snyder imagine un monde crépusculaire, où les couches de lumière se superposent pour faire ressortir des détails bien particuliers.

La démarche artistique est assumée, du début à la fin. Elle laisse de côté bon nombre de spectateurs aussi, mais démontre toute la volonté du réalisateur de concilier deux mondes annoncés comme irréconciliables par certains : le comics, dans sa forme la plus épurée, et le cinéma.

Il n’est pas (encore) question de super-héros ici, mais Zack Snyder parvient à créer une transposition quasi totale de l’œuvre de Miller, tout en s’offrant une construction narrative minutieuse détaillant l’intrigue. Avec 300, les ralentis désormais emblématiques du réalisateur sont légion. Les plans séquences les plus iconiques s’enchaînent dans des chorégraphies endiablées autour de spartiates bodybuildés.

Gerard Butler, dans sa plus grande performance, se donne totalement au rôle de Léonidas et mène avec un charisme inégalable sa troupe à la défaite. 300 est l’expression ultime du style Snyder : jusqu’au-boutiste, ostentatoire (certains diront grossier), mais avec cette touche d’émotion et de cœur qui transforme la simple technique en moment de grâce. Snyder crée son propre style, et peut s’attaquer au second chef-d’œuvre de sa carrière : Watchmen : les gardiens (2009).

Avec Watchmen, Snyder continue sur sa lancée et adapte l’inadaptable. Monument de la culture et du comic book, Watchmen d’Alan Moore est considéré, depuis sa publication en 1986, comme irréalisable sur grand écran.

Zack Snyder conserve une ligne de conduite similaire à celle de 300 : reproduire finement un esthétisme – allant jusqu’à copier certaines planches aux détails près –, tout en incorporant sa propre vision de l’œuvre, ses propres thématiques et ses envies visuelles bien précises. Il se permet même de toucher à l’histoire et change le dénouement. Cette posture peut sembler paradoxale (fidélité extrême vs changement du fond), mais répond en réalité à une exigence portée par un cinéaste bien conscient du matériel original, de ce qu’il peut et ne peut pas faire.

Watchmen : les gardiens est fascinant. C’est une œuvre dense sur une vision des États-Unis, du mythe des super-héros, doublé d’un polar noir violent sur fin du monde annoncée. Après 300, Zack Snyder utilise, encore, tous les éléments à sa disposition pour rendre les scènes vivantes : image, son, musique, photographie, montage.

Il enchaîne les séquences inventives – en poussant la mise en scène de ses combats plus loin – et parvient à saisir les thématiques du comics original sans se perdre dans une tentative vouée à l’échec de n’en être qu’une transposition. C’est bien avec l’acceptation d’une certaine dualité ou d’éléments paradoxaux qu’il arrive à proposer ses meilleurs films.

Vers un cinéma plus personnel

L’après 300 et Watchmen pousse le réalisateur vers des projets plus intimes et personnels. Avec Le Royaume de Ga’Hoole : la légende des gardiens (2011), il s’essaie à l’animation et le résultat est surprenant.

D’un côté, les thématiques visuelles du cinéaste sont à nouveau présentes et prennent une autre tournure avec la liberté offerte par l’animation. De l’autre, la faiblesse du scénario et des personnages empêchent le film d’être une version totalement aboutie. Malgré des qualités évidentes, Le Royaume de Ga’Hoole n’est pas le film d’animation absolu qu’il aurait pu être.

C’est véritablement avec Sucker Punch (2011) que Zack Snyder arrive à concilier sa forme avec un propos plus personnel.

Dans cette relecture ambitieuse d’Alice au pays des merveilles, le réalisateur-scénariste questionne son rapport au monde, à la folie et à la réalité, et se livre à un mélange démesuré de toutes ses inspirations culturelles, de l’Asie à l’Europe en passant par les États-Unis.

Là encore, le film pourrait passer pour grossier ou too much, mais il est, in fine, bien plus profond que ce que son esthétisme poussé suggère. Sucker Punch est la consécration du style Snyder.

Son langage visuel et narratif est désormais connu et apprécié, et, sans le poids de l’adaptation (et du respect inhérent nécessaire), il laisse libre cours à l’outrance, à une forme d’excès assumé et à une maestria visuelle dans la réalisation et la mise en scène. Un ovni, même dans sa filmographie déjà bien singulière.

L’ère DC Comics

En 2012, Christopher Nolan achève sa trilogie consacrée à Batman avec The Dark Knight Rises. Cet épisode met un point final à l’une des meilleures itérations du genre sur grand écran. Le futur s’annonce glorieux pour Nolan, qui choisit de rester proche de l’univers DC Comics en produisant – sans la réaliser – une nouvelle version de Superman : Man of Steel.

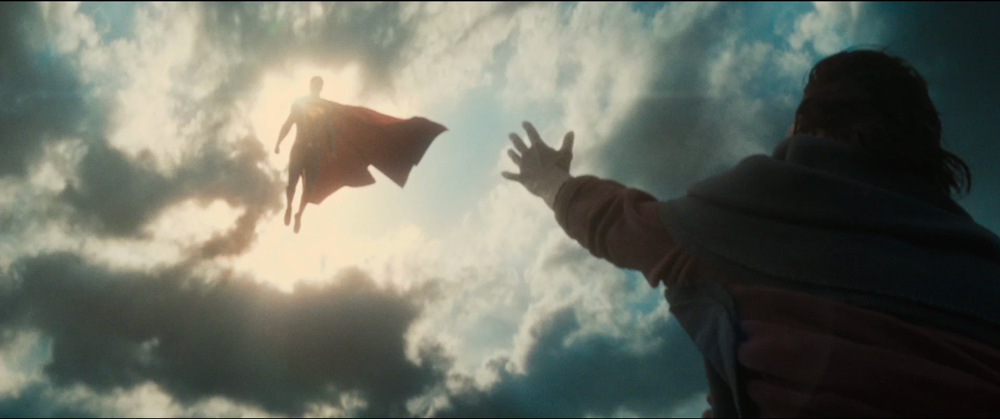

Pour la réalisation, son choix se porte sur Zack Snyder. Nolan et Snyder, qui ont tous deux réalisé parmi les meilleures adaptations du genre super-héroïque, réunis sur un Superman ? L’idée fait rêver. Et le résultat est largement à la hauteur des espérances. Avec Man of Steel, Snyder entame sa mue esthétique et filme son Superman de près, pour mettre en exergue son humanité via sa divinité.

C’est la thématique principale de son travail à venir chez DC Comics : les hommes et les dieux. Dans Man of Steel, la poésie l’emporte et fait du film l’une des plus grandes œuvres du réalisateur. Zack Snyder revitalise l’action, son Superman (incroyable Henry Cavill) est une représentation de la puissance : le plus fort et le plus rapide des super-héros, indestructible.

Visuellement, les séquences élèvent encore une fois l’esthétisme Snyder. Il retrouve le grain de 300, place et utilise la caméra différemment et se permet une action quasi constante, dans une démesure pure. Son Man of Steel pose de belles choses et fait espérer un futur réjouissant pour DC Comics. Mais, dans cette quête de l’absolu, Zack Snyder va trop vite et se brûle les ailes.

La suite de Man of Steel, Batman v Superman : l’aube de la justice (2016) introduit un nouveau Batman et confronte deux notions de l’héroïsme : espoir et désespoir, lumière et obscurité. L’ambition est belle, Zack Snyder a un véritable propos et suit une ligne de conduite personnelle, mais perd en simplicité et met trop d’éléments dans son film. Superman, Batman, Wonder Woman, Lex Luthor, la Justice League et ainsi de suite…

La sobriété de Man of Steel a disparu, et la mise en scène du réalisateur adopte une nouvelle posture, plus froide, plus « CGI » également. Batman v Superman est assurément un film très personnel, mais n’emporte pas l’adhésion et lance des années de débats sur Internet. La suite, Justice League (2017) est encore plus compliquée…

Lors du tournage de Justice League, un drame familial impose à Zack Snyder de s’éloigner du projet. Le film est alors repris par Joss Whedon (Marvel’s Avengers, 2012) qui dénature totalement l’esprit initial et livre un long-métrage de série B, aseptisé et, la plupart du temps, ridicule.

Sur les réseaux, le mouvement s’organise pour que le film initialement imaginé par Zack Snyder se fasse (sous l’appellation « Release the Snyder Cut »), au point de tomber (pour une partie) dans du harcèlement et une certaine forme de violence numérique.

Bonne ou mauvaise idée, Warner accepte de financer la désormais connue « Snyder Cut » et sort sur sa plateforme HBO Max Zack Snyder’s Justice League (2021). Le film en noir et blanc, monté et supervisé par le réalisateur, affiche une durée de quatre heures, ainsi qu’un format carré étonnant.

Zack Snyder’s Justice League est certainement un meilleur film que la version cinéma de 2017 (avec toute une partie consacrée à Superman rappelant la grande époque Man of Steel), mais garde les travers de Batman v Superman. La surenchère d’éléments et la quête toujours plus poussée de trouver dans sa narration des symboles d’absolu desservent le propos du film.

Zack Snyder voulait faire une trilogie consacrée à Superman en questionnant les idoles et la place des surhommes. Avec ses qualités et ses défauts, il a mené à bien son projet, mais quitte le navire DC sur fond de scandales et sans avoir pu pousser plus loin sa vision pour offrir, peut-être, une conclusion satisfaisante à la question des super-héros dans le monde moderne.

Le futur chez Netflix

L’épisode compliqué DC passé, Zack Snyder trouve chez Netflix la possibilité de revenir au genre de son premier film : l’apocalypse de zombies.

Army of the Dead (2021) se présente comme une suite, plus ou moins, de L’Armée des morts : la civilisation est tombée et un groupe de braqueurs en profite pour dévaliser un casino. Snyder mélange les genres, dans ce Ocean’s Eleven horrifique, mais le réalisateur est moins percutant qu’à l’accoutumée. Le film est trop sage, trop évident et n’a pas la folie caractéristique de Snyder.

Désormais, la carrière du réalisateur se passe chez Netflix, ce qui lui permet de concrétiser un projet longtemps espéré : une épopée de science-fiction s’inspirant de Star Wars et des Sept Samouraïs (1954). Le film culte d’Akira Kurosawa a toujours fasciné Snyder. Déjà dans Justice League, il voyait en son Batman un leader capable de rassembler plusieurs guerriers pour défendre la planète.

Dans le diptyque Rebel Moon, une colonie lunaire tyrannisée doit trouver des guerriers pour les libérer du joug de l’oppresseur. La promesse de Zack Snyder est, encore une fois, d’être en mesure de construire un monde plus large, plus grand, où tout est possible en termes de narration, de folie visuelle, de propos et « d’iconisation ». Un but d’esthétisme et d’absolu sans fin, une grande quête qui continue de caractériser son cinéma tout entier.