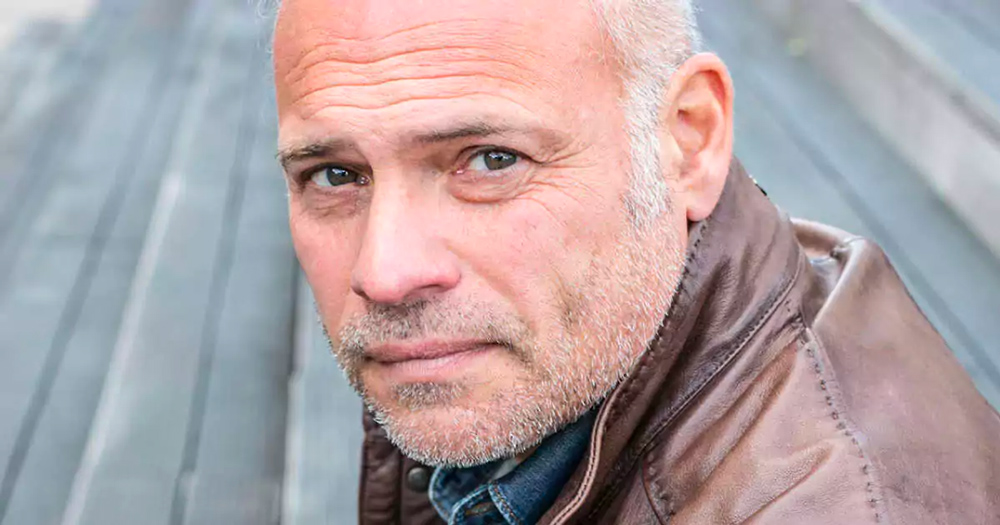

Chaque mois, L’Éclaireur lit entre les lignes afin de percer la carapace d’un auteur ou d’une autrice. Aujourd’hui, c’est Joseph Incardona qui se prête à l’exercice de l’entretien décalé pour nous raconter son rapport à la fiction et ses influences.

« Le romancier des Romands » : voilà comment la presse suisse et le journal Le Temps rappellent que Joseph Incardona est avant tout l’un des leurs. C’est vrai qu’à force de succès critiques et publics sur le sol français, on en viendrait presque à se l’approprier. Depuis le génial Chaleur (Pocket, 2017), plongée grotesque dans la finale du Championnat du monde de sauna en Finlande, l’écrivain italo-suisse déploie une littérature jubilatoire à la croisée du polar et du burlesque, de la violence et de l’humour, un tourbillon romanesque qui enchante quiconque franchit le seuil de ses livres.

On avait adoré La Soustraction des possibles (Pocket, 2020), fresque corrosive du Genève des années 1980, lieu saint du Capitalisme Roi et des Golden Boys aux dents longues, mais Stella et l’Amérique (Finitude), paru à l’occasion de la rentrée littéraire de janvier, a quelque chose en plus, un imaginaire doux-dingue irrésistible.

« Les États-Unis, c’est le pays qui se fabrique continuellement un récit national, une mythologie. Ils s’inventent des héros et des figures archétypales. Or, les archétypes, c’est du pain béni pour un romancier. »

Joseph Incardona

Dans ce nouveau livre, Joseph Incardona marche dans les traces de son idole, le grand Harry Crews, et met en scène toute une galerie de freaks et de marginaux qui s’agitent dans une cour des miracles flamboyante. Stella, une prostituée, découvre un jour qu’elle est touchée par la grâce : elle a le pouvoir de soigner les clients avec lesquels elle couche. Très vite, la nouvelle se répand et l’on accourt de partout dans l’espoir de profiter de cette bénédiction. La presse aussi s’agite, une sainte-putain, c’est le sujet du siècle. En revanche, pour le Vatican, c’est un problème qu’il faut régler au plus vite, quitte à éliminer cette nouvelle Marie-Madeleine.

Je crois qu’il faut que l’on parle du postulat de départ du roman…

Parfois, je suis traversé par des idées un peu folles et je m’élance dans une histoire sans savoir où ça va me mener. Dans le cas de ce roman, c’est parti d’un “Et si ?” à la Stanislavski. Un peu comme un jeu d’enfant. Et si une prostituée faisait des miracles ? J’ai commencé à écrire et je me suis rendu compte que derrière le saugrenu et le burlesque, il y avait quelque chose de plus profond à dérouler.

On a été chassé du paradis à cause du péché de chair. Et si, ironie du sort, c’était par le corps et le plaisir que la grâce pouvait arriver ? Que feraient l’Église et le dogme avec ça ? Je suis parti dans un délire qui se rapproche un peu de la mythologie grecque, quand les dieux, du haut de l’Olympe, s’amusent à jeter la confusion dans le monde des hommes et rigolent cruellement en cœur.

Comment sait-on qu’une idée est bonne ?

Elle s’installe, elle revient toujours toquer à la porte. Par exemple pour Chaleur, sur les championnats du monde de sauna, j’avais lu une chronique dans Libération qui m’avait fait sourire en me disant : “Qu’est-ce que c’est con !” Mais le sujet revenait toujours sur le tapis. J’y repensais encore quelques semaines plus tard. “Pourquoi deux personnes s’infligeraient-elles ça ?” Il y avait quelque chose à gratter pour aller plus loin que le simple fait divers insolite.

Faire un roman américain, est-ce un rêve de gosse ?

Ce n’était pas conscient, mais maintenant que vous m’en parlez, il y a quelque chose de cet ordre. C’est un fantasme d’écrivain européen, on veut faire notre Pastorale américaine (Gallimard, 1997). J’avais besoin d’explorer ce terrain de jeu qui questionne l’histoire dans l’histoire. Les États-Unis, c’est le pays qui se fabrique continuellement un récit national, une mythologie. Ils s’inventent des héros et des figures archétypales. Or, les archétypes, c’est du pain béni pour un romancier. Clore mon récit à Las Vegas, c’est aussi tout un symbole. C’est le royaume du fake et du carton-pâte. C’est là que l’on aperçoit le mieux les fissures du rêve américain.

Cette fascination pour l’Amérique s’explique-t-elle aussi par vos lectures et vos influences ?

Harry Crews, Bukowski, John Fante, Edward Bunker, toute cette veine noire et hard-boiled : c’est une grande partie de ma vie de lecteur. Ces figures m’accompagnent tous les jours. Et puis, il y a aussi ma cinéphilie. J’adore les frères Coen, Tarantino, mais aussi les séries. J’aime l’idée de ne pas se prendre au sérieux, de flirter avec le pastiche sans jamais y tomber totalement.

D’où l’incroyable galerie de freaks qui traverse votre œuvre ?

J’ai une fascination pour les mondes de la marge. Tous les personnages de cirque, à la Elephant Man (1980) de Lynch, m’interpellent et m’émeuvent. Stella est une freak à sa façon. Elle a été touchée par la grâce et, en même temps, ça se transforme en malédiction. Les gens s’agglutinent devant son camping-car, le Vatican veut la liquider et taire ses miracles. Elle est prise au piège de quelque chose qui la dépasse.

Encore un personnage de prostituée, d’ailleurs, après Aldo le gigolo dans La Soustraction des possibles. Qu’est-ce qui vous fascine dans cette figure ?

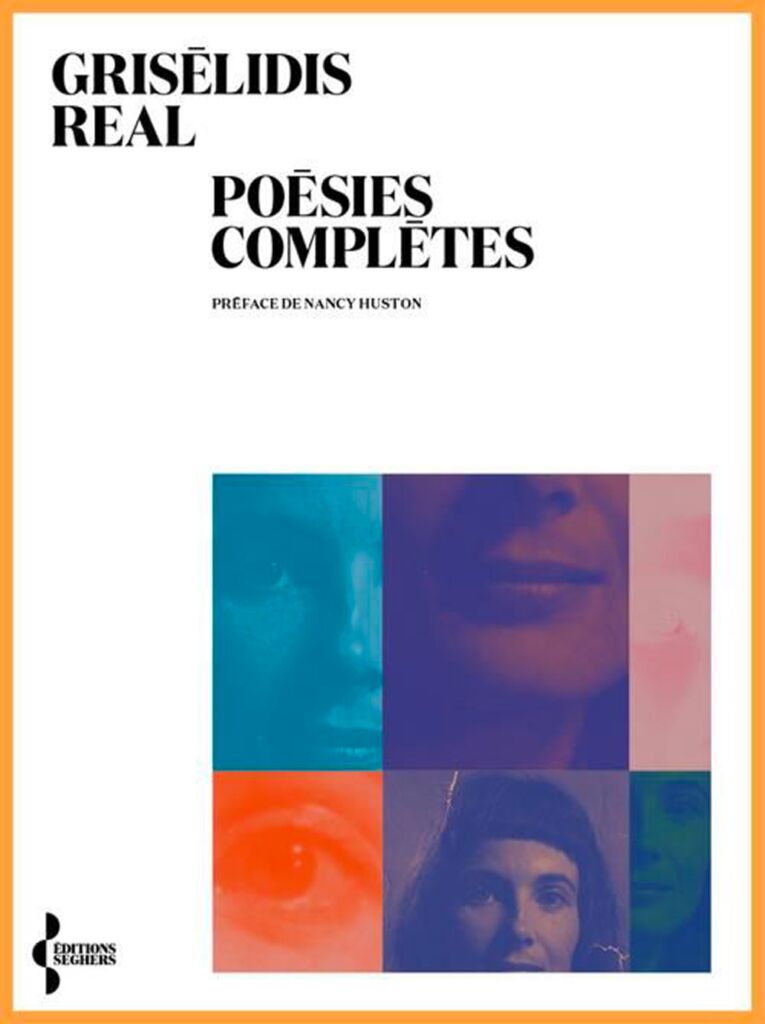

J’ai été profondément marqué par la figure de Grisélidis Real, prostituée et poétesse. Quand j’allais à l’école, je traversais le quartier des prostituées à Genève et elle se trouvait là, elle saluait les passants, elle était impressionnante. Je n’ai su que bien plus tard qui c’était. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de la lire. J’ai pris une claque. Elle disait l’horreur du métier et en même temps elle parlait de sacerdoce. En ça, il y a un lien direct avec Stella, mon héroïne.

On rit aussi énormément en vous lisant. L’humour est-il constitutif de votre littérature ?

Dès que le lyrisme prend trop de place, dès que je sens que bascule dans le pathos, j’ai un mécanisme de défense. Je prends subitement de la distance par le rire et l’humour. C’est peut-être lié à mes origines, aussi. Je suis à moitié Italien, j’ai été nourri aux films de Mario Monicelli et de Dino Rizzi. Le Fanfaron (1962), c’est juste génial.

Ça passe aussi par vos irruptions intempestives dans le récit ?

Ce que j’aime, c’est jouer avec la matière du roman, la modeler, l’étirer. J’écris un roman au XXIe siècle, tout a déjà été écrit. Il faut prendre du recul, manier l’autodérision, installer une complicité avec le lecteur. Par exemple, au milieu du livre, j’ai eu un coup de mou, je ne savais plus comment continuer, alors j’ai décidé de partager mes doutes avec le lecteur, de m’ouvrir à lui. Non seulement c’était drôle, mais ça m’a permis de trouver la relance !

« J’ai besoin de l’écriture comme d’une pratique zen. C’est de l’ordre de la méditation quand on écrit. Les sens s’affutent. Le corps s’engage. »

Joseph Incardona

Avez-vous un rituel d’écriture ?

Oui ! Je suis une créature d’habitudes. J’écris toujours au même endroit, ma grotte ; il y a quand même une fenêtre, mais je suis complètement seul, sans bruit. Il y a aussi un moment clé dans mon processus créatif, c’est le matin. C’est le moment où je suis le plus inspiré, le plus clairvoyant.

Comment vivez-vous l’acte d’écrire, l’épreuve de la création ?

Ce n’est pas toujours facile, mais c’est toujours une joie. Sans ça, je ne pourrais pas continuer, je crois. J’ai besoin de l’écriture comme d’une pratique zen. C’est de l’ordre de la méditation quand on écrit. Les sens s’affutent. Le corps s’engage. C’est d’ailleurs pour cela que le corps est toujours très important dans mes romans. Mais, pour tout ça, il y a une condition : devenir quelqu’un d’autre. Je ne peux pas écrire d’autofiction, je vis déjà avec moi-même en permanence. Je veux partir dans d’autres sphères, être un vieux trapéziste de cirque, une prostituée, un tueur à gages. C’est là que ça devient jubilatoire.

Quelle place avaient les livres dans votre enfance ?

Je ne viens pas d’une famille d’intellectuels. Mes parents travaillaient comme saisonniers dans les hôtels et je suis fils unique. J’étais donc un garçon solitaire. La lecture a été un refuge, plus particulièrement la BD. J’ai beaucoup lu Astérix, Gaston Lagaffe, Alix, les comics Marvel, puis des séries plus sérieuses comme Blake et Mortimer.

Quelle a été votre première claque romanesque ?

Demande à la poussière (10/18, 1939) de John Fante. Je me suis reconnu en Arturo Bandini. Mais c’est avec La Crucifixion en rose d’Henry Miller, et sa trilogie Sexus, Plexus, Nexus que j’ai eu le déclic de l’écriture. Voir Henry Miller raconter son envie d’être écrivain, ses doutes, ses joies et ses peines, m’est apparu comme une évidence. J’y repense souvent. Ce qui est drôle quand on est écrivain, c’est que votre manière de lire change. On voit les fils, on devine certaines choses, on est plus méfiant. C’est moins facile, finalement.

Quel est le héros de fiction qui vous fascine ?

Blueberry, mon idole d’enfance ! Je viens de me racheter l’intégrale. Il y en a cinq ou six qui sont de purs chefs-d’œuvre. Il y a du courage, de l’aventure, de l’ironie, de l’humour, un peu d’amour aussi, même si c’est un cavalier solitaire.

Quelle vie auriez-vous choisie sans la littérature ?

J’ai justement commencé à écrire parce qu’aucun métier ne trouvait grâce à mes yeux. Je voulais créer mon univers. Mon premier boulot, c’était journaliste, mais j’ai été viré au bout de quelques semaines parce que j’avais une tendance à inventer les histoires, ce qui fort logiquement n’était pas du goût du rédacteur en chef.

Quels convives inviteriez-vous pour un dîner parfait ?

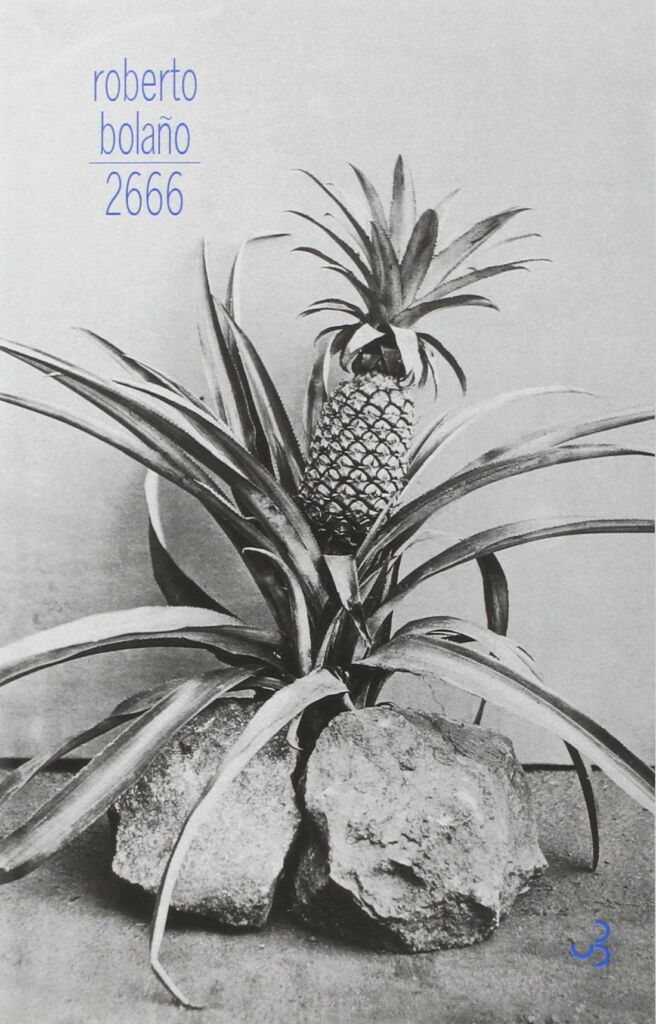

J’aurais beaucoup de questions littéraires à poser à l’écrivain chilien Roberto Bolano. J’inviterais aussi Bukowski, pour rire et picoler, l’actrice italienne Monica Vitti pour sa grâce et sa beauté. Ensuite, deux acteurs français, Michel Serrault et Patrick Dewaere, et le gardien mythique de la Nazionale, Dino Zoff. Enfin, deux autrices que j’admire, Carson McCullers et Grisélidis Real. Elles en auraient des histoires à nous raconter.

Quel regard portez-vous sur votre parcours ?

J’ai de la tendresse pour le petit jeune qui se lance dans l’écriture et, en même temps, l’impression d’être toujours un peu ce gars-là. Avec toujours le même enthousiasme, la même envie. Mais j’ai perdu de l’insouciance et je le regrette. Quand on commence, on est insolent, on ne sait pas ce que ça signifie d’écrire, on ne connaît pas l’âpreté du milieu littéraire. Je suis assez facilement nostalgique, pas parce que c’était mieux avant, mais parce que le souvenir est un des moteurs de ma littérature.