Des Contes de la Crypte à Planetary, cette tradition tiendrait plus du bras de fer culturel que du fruit du hasard.

Depuis ses débuts, la bande dessinée a connu de nombreux obstacles – et la France ne déroge pas à la règle. Dès qu’une nouvelle forme de culture émerge, elle est systématiquement perçue d’un mauvais œil par des élites intellectuelles, surtout si elle fait l’affront de parler au plus grand nombre. Aussi, lorsque les BD franco-belges ont (enfin) réussi à s’extirper des censures de la loi de 1949 (qui rejetait, par exemple, la présence de personnages féminins dans ces ouvrages), tout portait à croire que le neuvième art allait enfin s’offrir les louanges qu’il méritait.

Après tout, Astérix avait démocratisé la lecture de BD humoristiques par toute la famille et les premières aventures de Corto Maltese en avaient déconcerté plus d’un avec leur ton résolument adulte et leur avalanche de références littéraires.

Cependant, une sorte de hiérarchisation indécrottable entre la BD et les « vraies lectures » persiste encore. Et même lorsque la Fondation Cartier propose la plus grande exposition parisienne jamais consacrée à l’œuvre de Jean Giraud avec Mœbius-Transe-Forme en 2010, on se sent obligé d’y préciser que cet auteur de génie « dépasse les limites de sa discipline ».

Comme si le fait de provenir du monde de la bande dessinée restait malgré tout une espèce de souillure culturelle, un carcan dont il faudrait s’évader pour être considéré comme un véritable artiste auprès d’une certaine intelligentsia. Et ce mépris se veut particulièrement agressif vis-à-vis d’une publication précise : les comic book américain.

Du Shadow à Batman, une tradition populaire

La France n’a bien évidemment pas le monopole d’un tel mépris culturel. Les homologues anglo-saxons des artistes susmentionnés ont parfois subi un rejet bien plus important. La littérature pulp (ancêtre des comics et destinée à un lectorat prolétaire) doit son nom au papier au rabais sur lequel elle était imprimée. Parmi les nombreux genres abordés, on retient souvent les histoires de détective « hardboiled ».

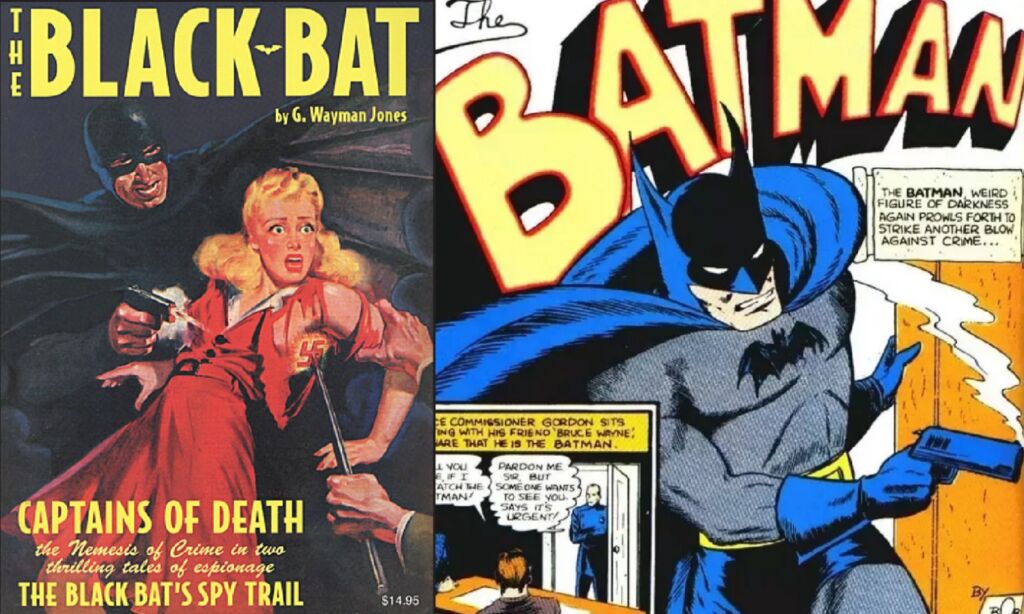

Les récits d’écrivains tels que Raymond Chandler ou Dashiell Hammett ont désormais l’estime qu’ils méritent de la part des critiques, mais c’était loin d’être le cas à l’époque. Très vite, des figures de détectives masqués ont fait leur apparition. L’un d’entre eux, qui avait débuté comme un simple narrateur (doublé par Orson Welles) à la radio, devient le héros de sa propre série dès 1931 : The Shadow. Il sera suivi d’une ribambelle d’enquêteurs masqués du même type : The Spider, The Phantom Detective ou encore The Black Bat.

Ces derniers ont servi d’inspiration à de nombreux personnages de comics la décennie suivante, et notamment Batman, qui apparaît pour la première fois dans les pages de Detective Comics en mai 1939. Les similitudes visuelles entre le chevalier de Gotham et The Black Bat sont indéniables. Après des accusations de plagiat mutuelles, l’éditeur de DC Comics parvient à calmer le jeu, mais la ligne trouble entre hommage et copie qui sépare les deux médias ne s’arrête pas là.

La chasse aux sorcières des années 1950

Lorsque Maxwell Gaines crée Educational Comics en 1944, il est conscient que les comics ont une mauvaise image auprès du grand public, et plus particulièrement des parents de leurs lecteurs. Il décide donc de créer une gamme de séries didactiques comme Picture Stories from the Bible, le tout avec une autocensure rigoureuse et l’approbation d’un panel de prêtres, de rabbins et d’autres religieux en guise de consultants. Malheureusement pour lui, le public cible voulait justement lire ce qu’il n’osait publier. Après le décès accidentel de Max, son fils William récupère la maison d’édition et EC Comics devient Entertaining Comics.

Allant totalement à l’encontre du travail de son père, ce dernier devient populaire pour ses bandes dessinées d’horreur (dont Les Contes de la Crypte). Avec ses couvertures criardes et violentes, ces publications sont un succès retentissant. On y voit des adaptations modernes de L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde de Stevenson ou encore des nouvelles d’Edgar Allan Poe.

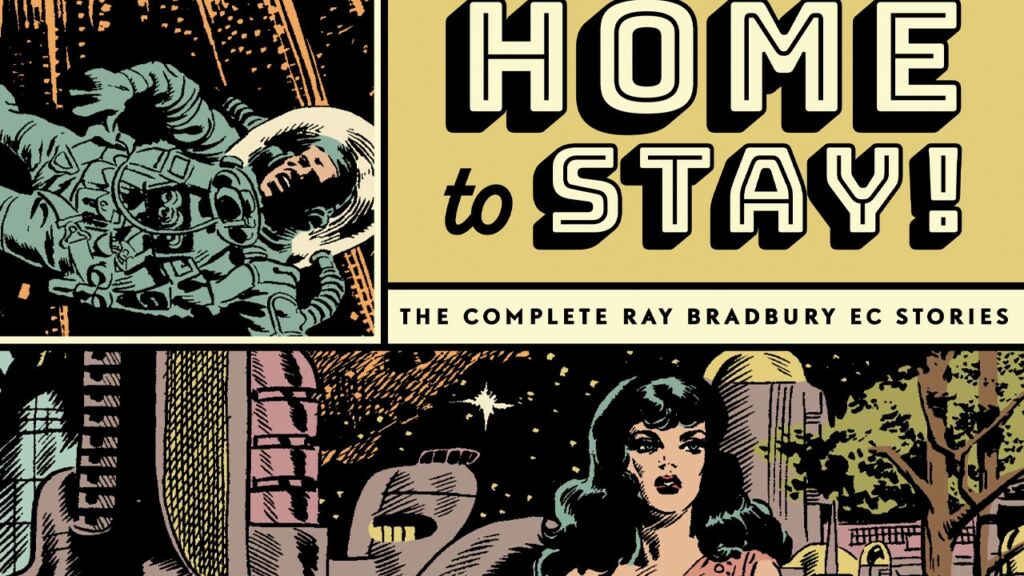

Plus que de simples transpositions, ces récits s’amusent à tordre les attentes des lecteurs au point de parodier leur source d’inspiration. Puiser dans les œuvres classiques était aussi une façon simple pour EC Comics d’enchaîner les publications avec aisance. Lorsque l’auteur de science-fiction Ray Bradbury (encore connu pour ses publications dans des magazines pulp à cette époque) s’est rendu compte que l’éditeur pillait ses histoires, il a décidé de prendre la chose avec philosophie et humour.

Une fois la question de la compensation pécuniaire réglée, il a encouragé l’éditeur à poursuivre son travail, ce qui a donné lieu à de nombreuses adaptations de ses œuvres. Cependant, la ligne d’horreur d’EC Comics est victime d’un procès d’intention particulièrement vicieux en 1954, lors de l’avènement du maccarthysme. Après des années d’autocensure et de ventes en chute libre, Gaines est contraint d’accepter le rachat de la compagnie par DC comics, en 1964.

La littérature classique pour rassurer les parents

Le Comic Code Authority – une organisation stricte de régulation du contenu des bandes dessinées américaines aux règles particulièrement rigides – apparaît à l’issue de cette bataille juridique. Les comics sont censurés comme jamais, et ça se ressent dans la façon plus consensuelle d’adapter la littérature classique – comme le faisait Classics Illustrated, dont le but était de rendre ces romans plus accessibles à un jeune public.

Néanmoins, cette démarche n’était pas toujours vue d’un bon œil. Pour de nombreux intellectuels américains (dont le poète Delmore Schwartz), ces versions simplifiées détournaient non seulement les enfants des œuvres originales, mais aussi de la lecture en général. Ces détracteurs ne semblaient pas enclins à penser que de tels ouvrages pouvaient faire office de véritable point d’entrée vers la littérature classique pour des jeunes qui ne s’y seraient jamais intéressés.

Classics Illustrated finit par disparaître, mais il est vite remplacé par les Marvel Classics Comics de chez Stan Lee. Publiées de 1976 à 1978, ces BD ont pour but de rendre la littérature classique « cool ». Outre la démarche commerciale évidente, on est encore dans une approche didactique destinée aux plus jeunes. On y fait l’adaptation des romans de Victor Hugo, Jules Verne, Alexandre Dumas et bien d’autres. Ici encore, l’éditeur semble vouloir dire : « Regardez, on peut donner envie à vos enfants de découvrir ces classiques. »

Quand les Anglais débarquent

La littérature fait quasiment office de prétexte à une tentative de réhabilitation de cette forme d’expression auprès des parents inquiets. Puis, dans les années 1980, le succès d’Alan Moore avec son travail sur Swamp Thing et son incontournable Watchmen ouvre la porte au reste de la British invasion – un nom qui fait référence au mouvement littéraire né de l’emploi de nombreux auteurs britanniques par l’éditeur DC Comics. Chacun d’entre eux avait son style bien à lui, mais ils partageaient le même amour pour l’intertextualité avec la littérature classique et une envie commune de traiter de thématiques profondément adultes.

Ainsi, le Sandman de Neil Gaiman fait référence à d’innombrables auteurs comme Cervantès, Dante ou encore Herman Melville, mais la clé de sa saga réside dans l’œuvre de William Shakespeare. Plus qu’une référence, la version fictive du personnage proposée par Gaiman est au centre de l’histoire et des thèmes qu’il aborde. Il ne s’agit plus de faire découvrir des œuvres classiques à des enfants, mais de s’adresser à des adultes déjà familiers de ce corpus.

Le créateur de Sandman traite ces livres avec révérence, mais ce n’est pas le cas de tous ses compatriotes. Avec Planetary, Warren Ellis s’amuse à partir du principe que Sherlock Holmes, le docteur Frankenstein et tous les autres ont véritablement vécu parmi nous.

Les « archéologues de l’étrange » qui peuplent la série sont chargés d’exhumer les vestiges de cette histoire cachée. Lorsque Dracula fait son apparition dans le chapitre 13, ce n’est que pour mieux le ridiculiser avant de le réduire à un pathétique prédateur sexuel. Ce traitement désinvolte qui confine au pastiche est surpassé par Alan Moore et sa Ligue des Gentlemen extraordinaires.

Comme Ellis, ce dernier fait le choix de ne pas hiérarchiser les œuvres, populaires ou classiques, auxquels il rend hommage, et n’hésite pas à les esquinter quand il juge le commentaire social pertinent. Son Allan Quatermain est donc présenté comme un impérialiste drogué jusqu’à la moelle et James Bond devient un antagoniste misogyne aux tendances psychopathiques.

L’utilisation de ces références littéraires classiques a participé à attribuer aux comics américains des lettres de noblesse bien méritées. Stephen King, Margaret Atwood, Doris Lessing et bon nombre d’autres auteurs respectés ont depuis prêté leur plume au monde de la bande dessinée et d’autres, à l’instar d’Umberto Eco, ont bataillé en sa faveur.

Cependant, les vieux clichés ont la peau dure et, à une époque où le Tennessee a voté unanimement pour bannir Maus du cursus scolaire, nous pouvons regretter qu’une certaine mésestime subsiste à l’égard des comic books. Et lorsque l’on considère les origines populaires de ces publications, nous pourrions nous interroger : et si ce dédain culturel prenait ses racines dans une sorte de mépris de classe dissimulé ?