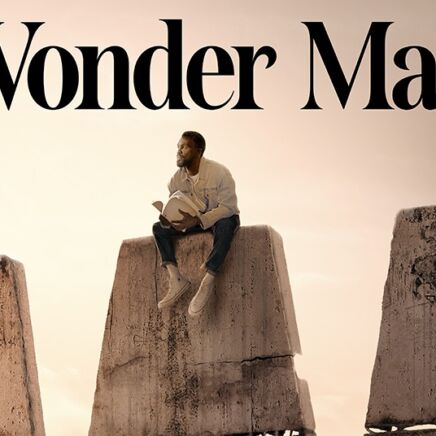

Pour sa seconde incursion dans le monde des séries, l’auteur de Drive choisit la radicalité esthétique qu’il cultive depuis un moment, au risque de perdre son public en chemin. Génie créatif ou vaine esbroufe ? Notre critique.

Netflix s’est lancé un pari osé : produire une série un brin intello, pour ne pas dire exigeante, au milieu de son catalogue débordant de produits accessibles, faciles d’approche, voire fédérateurs. Au rayon des longs-métrages, on compte moult prises de risques s’étant muées en coups d’éclat mémorables : on se souvient de The Power of the Dog de Jane Campion, western contemplatif et machiavélique, de Marriage Story de Noah Baumbach, chronique d’une rupture qui cherche la dignité dans la justesse, ou encore de The King de David Michôd, drame shakespearien épique.

Certes, la marque au N rouge sait attirer dans son giron des auteurs, des grands noms du septième art et des promesses de films de bon aloi (David Fincher, Bong Joon-ho, Martin Scorsese…). Mais quid des séries ? Au-delà de ses grands succès, entre Stranger Things, La Casa de Papel et Squid Game, on note le carton récent de Wednesday, avec aux manettes un autre monstre sacré du cinéma : Tim Burton.

Introduire Nicolas Winding Refn dans l’écurie de Netflix peut sembler être un choix cohérent. Cependant, il convient de garder en tête que, depuis son succès critique et public avec Drive (jouissif hommage aux séries B des années 1980 et prix de la mise en scène à Cannes), le Danois s’est rapidement radicalisé dans un univers esthétique qui, dans son expression surréaliste un brin narcissique, peut agacer autant que fasciner.

D’ailleurs, le réalisateur n’a pas attendu le plébiscite récolté par Drive pour préférer la forme au fond, sans jamais chercher à caresser le spectateur dans le sens du poil. Déjà, Valhalla Rising et son trip métaphysico-tellurique en pleine mer amorçait cette tendance, entre deux éviscérations à la mode viking.

Le porte-bonheur qui sème le malheur

Avant de revenir sur ses terres natales pour cette minisérie de six épisodes, NWR avait déjà exploré le format sériel avec Too Old to Die Young (diffusée par Amazon Prime), géniale plongée dans le monde de la police corrompue et d’un cartel mexicain élevant la notion de vengeance au rang d’art cérémonial total. Ce qui frappait déjà, c’était cette tendance à prendre son temps, à étirer l’intrigue dans un rythme languide, en la baignant dans des lumières acidulées et des clairs-obscurs saturés par l’éclat blafard des néons, refusant toute notion de réalisme pour mieux précipiter le récit dans une violence à la lisière du fantastique.

Ce basculement du polar esthète au conte fantastique s’opère sur la fin de Too Old to Die Young, mais NWR va plus loin dans Copenhagen Cowboy. Dès les premières séquences, sa mise en scène taiseuse, avare en repères, épuise les plans pour mieux y perdre le spectateur. On comprend néanmoins que Miu (Angela Bundalovic), le personnage principal – jeune femme aux allures garçonnes vivant dans une maison close tenue par une famille de truands venus des Balkans –, détient le pouvoir mystérieux de porter bonheur à quiconque fait appel à ses services.

Elle est néanmoins animée par une soif de vengeance dont on ne saisira jamais vraiment ni les tenants ni les aboutissants, rendant service avant de semer la mort et la désolation. Tu parles d’un porte-bonheur !

Plus tard, elle soigne les migraines d’un chef de triade et gagne son respect. Elle plonge alors dans le monde de la pègre pour orchestrer les retrouvailles d’une enfant et de sa mère, non sans avoir, en chemin, précipité quelques rencontres dans la mort et administré quelques raclées à grands coups de prises de kung-fu dignes des meilleurs Bruce Lee, non sans rappeler Only God Forgives (ce ratage dans un Bangkok fantasmé où le kitsch prétentieux de la mise en scène mélangeait dans une bouillie infâme les notions de karma, d’animisme et de culte des esprits).

La mère maquerelle du début de l’intrigue utilise le vocable demona pour désigner Miu. À vrai dire, ce personnage se situe à la lisière et à la croisée : fée salutaire, ange exterminateur, démon solitaire. NWR ne tranche pas et brosse son portrait de manière abstraite, esquissant l’idée qu’il ne constitue qu’un élément d’un tout. En témoigne cette scène, dans le dernier épisode, où Miu croise dans la forêt ses semblables : de jeunes femmes vêtues comme elle d’une combinaison bleue et sorties de nulle part. Sans aucun échange de parole, elles se reconnaissent, se regroupent, avancent ensemble à la rencontre de leur destin.

Une mise en scène qui relève de l’art contemporain

Quand on sait que Nicolas Winding Refn s’est déjà illustré comme « pubard » de luxe pour des marques comme Gucci, Yves-Saint-Laurent ou H&M, on ne s’étonne guère de le voir soigner ses plans au point de chorégraphier avec précision chaque déplacement et chaque emplacement des personnages dans son cadre. Il joue avec les symétries, place un halo de lumière derrière la tête de son héroïne ou déplace sa caméra à la manière d’un Kubrick dans Orange Mécanique ou Shining : travellings circulaires à donner le vertige, plans sur des visages grimaçants pétrifiés par la folie, tableaux vivants.

Servie par l’electro sombre et chic de Cliff Martinez, la série prend des allures de clip vidéo à gros budget, oscillant entre performances d’art contemporain où le sens cède le pas au concept et trip onirique orchestré par un démiurge qui se regarde filmer avec délectation en invoquant les figures tutélaires de grands maîtres comme Alfred Hitchcock (NWR s’amuse à s’attribuer un petit rôle silencieux, comme le maître du suspense se plaisait à le faire) ou David Lynch.

Si ce dernier fait confiance à l’intelligence du spectateur pour projeter dans son œuvre ses propres névroses et se laisser aller à ses propres sensibilités spirituelles et psychologiques, le Danois pousse l’esthétisme surréaliste de son monde à l’extrême, à tel point qu’on accepte rapidement l’idée selon laquelle chercher des réponses sera vain.

On comprend vaguement que la famille bourgeoise recluse dans son château s’apparente à une lignée de vampires, dont la fille (interprétée par celle du réalisateur, Lola), plongée dans un sommeil séculaire, sort de son cercueil pour partir en chasse après avoir recouvré ses forces en dégustant un cœur humain, carburant nécessaire pour libérer ses pouvoirs dévastateurs. On vous laisse la surprise du plan ahurissant de son inquiétant visage démoniaque tourné vers sa proie perdue au loin, dans la forêt.

Nicolas Winding Refn cultive une certaine idée de ce qu’on pourrait appeler la mise en scène de la béance. Qu’importe que son histoire se déroule à Copenhague : on ne reconnaît pas grand-chose de la ville. Le monde qu’il dépeint se veut sale, sombre et inquiétant, et il se montre à la fois aseptisé, froid et irréel. Ne confondons pas pour autant béance et vide. Copenhagen Cowboy, abscons jusque dans son titre, ne livre que peu de ses secrets, mais se remplit d’éléments qui invitent le spectateur non pas à chercher des réponses, mais à accepter d’entreprendre un voyage hallucinogène qui invoque les fantômes que Miu aperçoit sur sa route et ceux qu’on s’invente pour remplir les espaces silencieux qui envahissent ce restaurant sans client, ce manoir trop immense, ces bureaux à la déco minimaliste.

À l’instar de The Neon Demon, qui naviguait dans la superficialité délétère du monde cruel et littéralement cannibale de la mode, Copenhagen Cowboy se montre glacé et glaçant, mais s’offre une esthétique sophistiquée, hypnotique et envoûtante. Et, par conséquent, élégante aussi bien qu’effrayante. Si le cinéma permet d’arpenter des mondes parallèles, cette série, qui s’offre même l’éventualité d’une suite, nous transforme, dans le fond, en papillons attirés par la lumière électrique censée nous repousser.

Disponible sur Netflix le 5 janvier 2023.