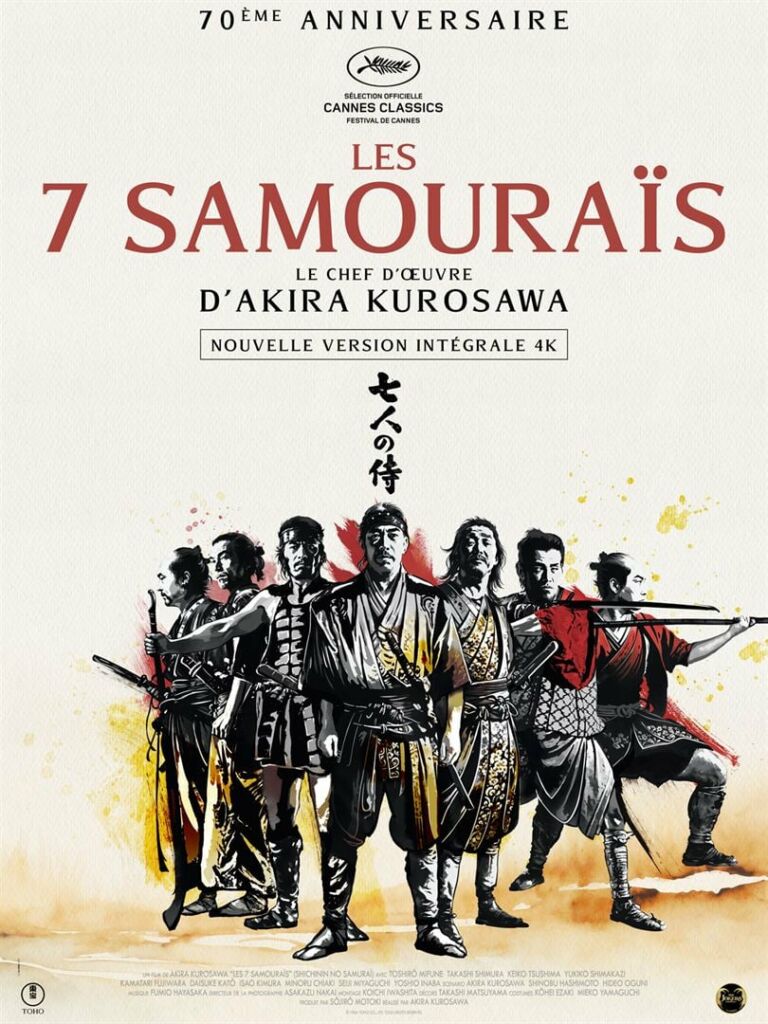

Alors qu’une version restaurée sort le 3 juillet au cinéma, L’Éclaireur s’intéresse au film culte de 1954 réalisé par Akira Kurosawa, Les Sept Samouraïs. L’occasion de plonger dans ce chef-d’œuvre du cinéma et de l’analyser 70 ans après sa sortie.

Présentée en avant-première mondiale lors du dernier Festival de Cannes, la version restaurée en 4K du film d’Akira Kurosawa (par les studios Tōhō) ressort en salles ce mercredi 3 juillet. L’occasion de (re)découvrir ce que de nombreux spécialistes considèrent comme l’un des plus grands films de l’histoire du 7e art, 70 ans après sa première sortie.

L’art du montage

C’est donc en 1954 qu’Akira Kurosawa présente ce qui deviendra un emblème du cinéma japonais : Les Sept Samouraïs. Sept samouraïs sans maître (des “rōnin”), dont on va suivre l’épopée dans un Japon du XVIe siècle. Leur tâche ? Défendre un village de paysans contre des bandits.

Sur le papier, rien ne semble donc prédisposer ce film à durer près de 3h30. De quoi effrayer le spectateur lambda que je pourrais être, habitué à des calibrages plus serrés. Et pourtant, il semblerait que contrairement à bon nombre de films contemporains, Les Sept Samouraïs n’ait pas perdu une seconde de son efficacité, puisque les trois heures passent de la façon la plus fluide possible. En effet, l’image nous happe et l’on n’arrive pas à décoller l’œil de l’écran, précisément parce que chaque scène, aussi microscopique soit-elle, semble être pensée comme un film dans un film.

Et pour cause, le premier constat que l’on peut faire tient dans le dynamisme du montage de Kurosawa, qui, au-delà de construire l’histoire (divisée en trois parties égales), contribue abondamment à créer du rythme, de l’action.

Aujourd’hui, il semble assez basique d’évoquer des tournages à plusieurs caméras. Pourtant, à l’époque, l’idée de multiplier les points de vue est admirable et fonctionne à plus d’un titre. Est-ce pour cette raison que le film recevra le Lion d’argent à la Mostra de Venise en 1954 ? Peut-être. Est-ce pour cette raison que John Sturges y a vu un potentiel western et a sorti Les Sept Mercenaires dans les années 1960 ? Peut-être aussi.

Car parmi les premières choses qui frappent ici, c’est véritablement l’art du mouvement, que la caméra de Kurosawa capte comme personne. En cela, on le sent particulièrement inspiré par le cinéma américain de l’époque.

Pourtant, lorsqu’on prend du champ, que l’on se rappelle en quelle année Les Sept Samouraïs est sorti, il semble bien plus évident de dire que Kurosawa pose ici des codes cinématographiques que bon nombre de réalisateurs reprendront. Ou du moins, dont ils s’inspireront. Je pense ici à Tarantino, mais quelque chose me dit que le réalisateur de Django Unchained (2012) n’est pas le seul…

Gommer les frontières

L’un des thèmes, à mon sens, les plus intéressants de ce film à la lumière de notre époque reste cette barrière (symbolique) érigée entre les paysans et les samouraïs. Une barrière qui semble impénétrable, qui est ici mise en scène de façon subtile, notamment à travers la direction d’acteurs.

En effet, des comportements aux costumes, chaque protagoniste est campé de façon à comprendre que quelque chose de singulier se dégage de lui, particulièrement du côté des samouraïs.

Cela traduit parfois sa classe sociale, à l’instar de Kikuchiyo, qui n’est pas le samouraï qu’il prétend être, mais qui, étrangement, est celui qui nous permet la plus grande identification au cours du film. Et ici, tout reste pourtant en nuances, jusqu’à la fin, puisque je réalise qu’il m’est finalement possible de confondre les deux groupes. La raison ? Les habits de samouraïs se font, scène après scène, plus maigres, jusqu’à ressembler à ceux des paysans. Bien vu, Kurosawa, les frontières sont gommées.

Car pour rappel, il faut s’imaginer les paysans en bas de l’échelle sociale, contrairement aux samouraïs. Ils l’annoncent d’ailleurs en les recrutant dans les villes alentour : ils n’ont « ni gloire ni fortune ». Dans un Japon en pleine ère Sengoku Jidai, c’est fondamental. Et ici, le choix d’ancrer le film dans un Japon féodal n’est évidemment pas un hasard.

Avec un père venu tout droit d’une lignée de samouraïs, Akira Kurosawa avait non seulement une certaine appétence pour le chanbara (genre cinématographique basé sur les batailles de sabre), mais il savait aussi très bien que ce moment était une période trouble de l’histoire de son pays et facilitait la trame de ce film.

Car oui, si je parle de barrière, c’est parce qu’entre les deux « clans », aucune communication fluide ne semble possible. On comprend que chaque groupe possède des préjugés sur l’autre groupe et, en cela, leurs interactions n’en sont que plus subtiles. Subtiles, oui, c’est peut-être le mot pour décrire ces liens qui unissent et désunissent les personnages.

Dans cette optique, une relation catalyse tout ce que je viens d’observer : l’histoire d’amour interdite (appelons-la ainsi) entre un samouraï et une paysanne. Une histoire évidemment symbolique, mais aussi, dans son contexte, un appel à la tolérance.

Parmi les scènes qui me marquent le plus, celle où les amants se retrouvent dans un décor de clairière fleurie me semble magnifique et inspirante à plus d’un titre. Mais tout ceci n’est que pour mieux me faire réaliser une chose capitale : Les Sept Samouraïs est, finalement, un film très masculin.

Un film masculin

C’est un fait : Kurosawa a le goût des scènes de groupe. Ces scènes où la phrase : « Partir seul n’est jamais un exploit. Une bataille ne se mène jamais seul » prend tout son sens. Dans ce décor montagneux, tout est pensé pour se diriger vers un combat final, de la composition de l’équipe de samouraïs à la manière dont les villageois s’entraînent.

Aujourd’hui, il semble plutôt évident que ce schéma narratif est traditionnel, mais il n’en reste pas moins qu’il donne naissance à des combats où la violence est reine (mention spéciale au combat sous la pluie !). Tout ceci ne nous montre rien d’autre qu’une certaine image de la virilité. Malgré certains gros plans qui évoquent parfois subtilement des failles, des émotions chez les samouraïs, ici, l’idée est d’être brutal. De coller à ce que l’on attend d’un « bon » samouraï.

À l’inverse, si l’on retrouve (très) peu de personnages féminins, celui de Shino (qui aura l’histoire d’amour interdite) se rapproche de l’archétype du personnage masculin, à travers ses cheveux que son père lui coupera. L’idée est qu’elle ne soit pas corrompue par les samouraïs et leur charme légendaire, bien sûr.

C’est d’ailleurs ce symbole des cheveux qui me fait penser que les femmes sont l’angle mort du film. Mais je le sais, il y a des raisons à cela. Évidemment. Oui, Les Sept Samouraïs reste un film fondamentalement masculin, où les codes de la masculinité sont étirés jusqu’à plus soif. Cela est notamment dû au fait que la figure du samouraï l’incarne par excellence.

Dans les dialogues, les preuves de courage sont décuplées, les hommes sont meneurs, jamais suiveurs, leur intériorité est rarement représentée dans les échanges, et personne ne semble avoir peur de quoique ce soit. Par ailleurs, cela entre en confrontation avec un regard contemporain où des phrases comme : « Quand la mort approche, on a souvent besoin de la tendresse d’une femme », qui lient la guerre et le charnel, sembleraient inaudibles. Mais tout ça entre dans un schéma établi. Être un bon samouraï, c’est cocher des cases de la masculinité, et tout faire pour les atteindre.

Comme une certaine idée de la virilité, oui, le tout enrobé dans une vision du cinéma qui, c’est assez rare pour le souligner, marquera l’histoire de cet art à tout jamais, n’en doutons pas.