Au début des années 2000, Reno Lemaire a révolutionné le milieu littéraire en important le manga en Europe. Premier mangaka français, il s’est fait connaître grâce à sa série Dreamland, qui revient dans une version remasterisée ce 12 octobre.

Quel manga a bercé votre enfance ?

Dragon Ball : la base. Dragon Quest Fly est l’une de mes séries préférées dans la structure narrative, et j’adorais les Nicky Larson. J’étais fan des anime du Club Dorothée et, comme tous les enfants de ma génération, je les ai découverts quelques années plus tard en version manga. J’ai eu une vraie boulimie de lecture et j’ai dévoré tous les titres accessibles à ce moment. Les 3×3 Eyes, les Noritaka, le roi de la baston !… Ces noms sont sûrement obscurs pour les jeunes générations, mais quand on avait 15 ans en 1995, on n’avait pas accès à 36 titres différents, donc on lisait tout ce qui nous passait sous la main.

Et dès l’âge de 7 ans, vous saviez que vous vouliez consacrer votre vie au dessin…

Quand j’étais petit, je jouais avec des figurines, mais mes parents ne pouvaient pas m’acheter toute la collection. J’avais trois, quatre personnages avec des rôles différents et je leur faisais vivre plein d’aventures. Un jour, j’ai compris qu’un simple crayon et une feuille me suffisaient pour créer de nouveaux héros et développer des histoires à l’infini. J’avais un tiroir rempli de personnages dessinés. En fait, la BD, c’est la continuité des jeux auxquels on joue quand on est petit.

Je dessine depuis que j’ai 3 ans. Mon tout premier dessin, c’était Goldorak. Je reproduisais ce que je voyais à la télé. J’ai un trait japonisant parce que mon œil a été habitué aux anime et aux mangas. Quand j’ai écrit ma toute première BD à 7 ans, je me suis dit : “C’est ça que je veux faire”. J’ai continué à en produire jusqu’à mes 15 ans et j’inventais toutes sortes d’histoires. La BD, c’est le cinéma du pauvre : tu crées absolument tout ce que tu veux à travers des traits de crayon. À 15 ans, j’avais déjà réalisé 1 000 pages ! Après, j’ai découvert le format manga et j’ai trouvé ça génial. À partir de ce moment, je me suis concentré uniquement sur ce genre.

Vous avez été l’un des premiers à importer le manga en Europe. Pourquoi vous être lancé dans cette aventure ?

J’en créais depuis mes 15 ans et, à 25 ans, j’ai simplement montré ce que je savais faire. Tout le monde a voulu me coller l’étiquette de “précurseur”, en disant que j’étais le premier, mais c’est juste tombé sur moi.

« Les lecteurs français nous mettent en concurrence avec des Ferrari japonaises ! »

Reno LemaireMangaka, auteur de Dreamland

Ce n’était pas calculé. Je baignais dans cet univers depuis tout petit et, quand je me suis lancé dans cette aventure, personne ne l’avait encore fait. Ça a dérouté tout le monde, mais ça s’est juste passé comme ça.

La publication du premier tome de Dreamland (2006) a-t-elle été accompagnée de difficultés ?

Je suis quelqu’un d’assez naïf et je m’étais lancé dans le manga par plaisir, je n’avais aucune vocation à être connu. Je me foutais de ce que pouvaient penser les gens. Le plus important, c’était d’embarquer suffisamment de personnes dans mon délire pour pouvoir continuer l’aventure. Au final, je me suis retrouvé sur le devant de la scène, avec la casquette de “précurseur”. Du coup, j’ai été critiqué de tous les côtés. Pour la branche franco-belge, le manga était un envahisseur. Ils le voyaient comme une “sous-BD”.

Je pensais que les lecteurs du genre m’auraient soutenu, mais pas du tout. Ils étaient presque encore plus violents. Ce sont des puristes. Pour eux, si ce n’est pas Japonais, c’est mal fait. Du coup, je me faisais dégommer des deux côtés… Mais ce n’est pas grave. Le bad buzz emmène le buzz et tout le monde parlait de Dreamland. Pour être honnête, je ne me suis pas attardé sur ces commentaires négatifs – contrairement à mes proches, qui étaient révoltés.

Dreamland est la plus longue série de manga français, avec 21 tomes. En tout, vous avez vendu plus de 700 000 exemplaires. Comment expliquez-vous ce succès ?

Les deux premières années ont été difficiles. La plupart des personnes qui critiquaient mon œuvre ne l’avaient pas lue, alors j’ai décidé d’aller à la rencontre du public pour la faire connaître. J’ai bombardé en dédicaces – faire venir un mangaka montpelliérain coûtait bien moins cher qu’un auteur japonais.

En deux ans, j’ai dû faire 80 festivals. Les lecteurs étaient curieux et ils préféraient donner leurs 7 euros à un créateur avec qui ils pouvaient échanger et qui leur dessinait un petit truc sous les yeux, plutôt qu’à un nouveau tome de One Piece, qu’ils pouvaient acheter le lendemain.

« Il n’y a pas de style japonais ou français. Les traits dépendent de la patte de l’auteur. »

Reno LemaireMangaka, auteur de Dreamland

Il y a eu beaucoup d’achats de curiosité. Ces lecteurs ont peut-être attendu deux, trois mois avant de se lancer dans Dreamland, mais chaque année, j’en voyais certains revenir. Donc ces festivals ont clairement contribué au succès de la série.

Petit à petit, elle a fait son bout de chemin. Le deuxième, puis le troisième tome sont sortis et les lecteurs se sont attachés aux personnages. Le but, ce n’était pas de faire des millions, mais d’atteindre le sacro-saint chiffre de 10 000 lecteurs. Je me suis demandé si autant de personnes allaient me suivre dans cette aventure et, au final, j’ai très vite atteint ce résultat.

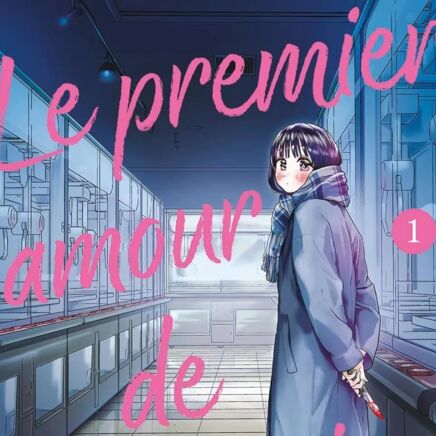

Les deux premiers tomes de votre série phare sortent aujourd’hui dans une version remasterisée. Pourquoi avez-vous souhaité revenir sur vos pas ?

Quand j’ai terminé le 19e tome, je me suis lancé dans la conception d’un artbook. Je le voyais comme une grosse encyclopédie, un bel objet accessible à tout le monde qui résumait la série depuis le début. Pour ce faire, j’ai relu tous les mangas… pour la première fois. C’est quelque chose que je ne fais jamais, car je me remets déjà bien assez en question au quotidien. Tous les jours, je me dis que mon travail est nul, qu’il ne sert à rien… Mais, contrairement à un jeune auteur, ces moments de doute durent 30 minutes, et pas quatre heures. Néanmoins, cette relecture m’a permis de voir tous les défauts de Dreamland, alors j’ai voulu les gommer.

Si la série arrivait à la fin, je n’aurais pas sauté le pas. Je l’aurais regardée avec nostalgie en me disant que c’était ma première. Mais je ne compte pas l’arrêter de si tôt, donc ces premiers tomes me suivront encore cinq, dix ans. En 16 ans, j’ai évolué graphiquement et “narrativement”, et ces premiers livres ont vieilli.

Ce remaster était aussi l’occasion de relancer la série, alors que l’anime arrive. C’est une spirale positive. C’était deux ans de doute pendant lesquels je me demandais pourquoi je m’embêtais à tout refaire, mais quand je vois l’engouement suscité par cette nouveauté, je me dis que c’était une bonne décision.

Quels sont les changements majeurs par rapport à l’œuvre originale ?

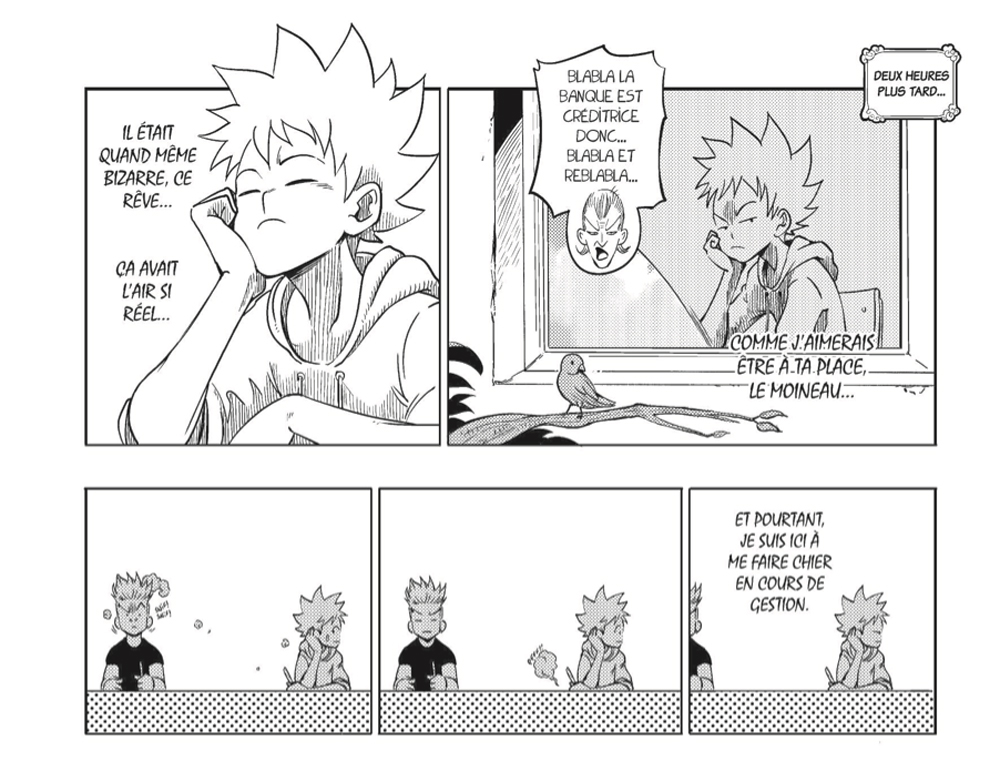

J’ai ajouté une première scène au tout début de l’histoire. Avant, le premier chapitre s’étendait sur 38 pages. Aujourd’hui, il en fait 78. Les Japonais m’ont dit que Terrence devenait tout de suite un voyageur. Ils ne voyaient pas le côté shonen, alors j’ai décidé de le faire galérer un peu plus en ajoutant des pages.

« Si on me donnait l’opportunité d’être publié dans le Jump, avec 18 pages par semaine et de gagner des millions, je refuserais, car je finirais en burn-out très rapidement. »

Reno LemaireMangaka, auteur de Dreamland

La structure du manga est la même, j’ai gardé la charte graphique, mais les dessins et les textes ont été retravaillés. En réalité, ce dernier point était le plus gros travail. Je raconte la même chose que dans la première version, mais d’une manière différente. C’est plus fluide. Je suis très fan du travail d’Astier dans Kaamelott : les répliques fusent, les personnages se répondent du tac au tac. Ça permet de rendre les personnages plus humains.

Vous avez souligné le fait que les plus puristes ne voulaient pas lire un manga français, car il n’était pas japonais. Très objectivement, y a-t-il une réelle différence entre une œuvre européenne et asiatique ?

Il n’y a pas de style japonais ou français. Les traits dépendent de la patte de l’auteur, de ses influences et des références avec lesquelles il a grandi. Pour le reste, il y a effectivement une différence culturelle, même dans la manière de décrire une relation amoureuse. Dans les mangas japonais, les personnages excités saignent du nez. Ça ne me correspond pas et ça ne me viendrait pas à l’esprit de le décrire dans mon œuvre.

À l’inverse, d’autres auteurs français ont envie de correspondre à cet imaginaire et ils reprennent leurs codes. On parle souvent de “French touch”, mais en réalité, on devrait plutôt parler de “no Japan touch”.

Le marché du manga est-il concurrentiel en France ? Est-ce plus facile de se faire un nom ici qu’au Japon ?

Au contraire, c’est plus difficile en France, car nous sommes des fans des Japonais. Là-bas, ils ont plusieurs magazines spécialisés, 4 000 séries publiées… Ici, on a une vision complètement déformée. Le public ne connaît qu’une quinzaine de titres, dont One Piece et Naruto, et ils nous mettent en concurrence avec eux. On nous compare à des Ferrari japonaises !

Votre rythme de travail et de publication est-il aussi intense que celui des mangakas japonais ?

La différence, c’est que nos œuvres ne sortent pas dans des magazines de prépublication. Au Japon, les auteurs ont des deadlines toutes les semaines ou tous les mois, selon le titre. Le rythme hebdomadaire concerne environ 10 % des mangakas, et la majorité est sur un rythme mensuel. Ils sortent un chapitre de 35 pages par mois en moyenne. De mon côté, je suis sur la même cadence, mais je n’ai pas d’obligation de publication dans un magazine, donc je peux prendre le temps de revenir sur mes planches quand je les ai terminées. Je n’ai pas de deadline au mois, mais au tome.

On n’a rien à envier aux mangakas japonais. Effectivement, si on nous compare à Eiichirō Oda, qui a 15 assistants, c’est déloyal. Mais j’ai rencontré l’auteur de Fairy Tail et il ne dessine pas plus vite que moi. Leur fonctionnement est juste différent et ce rythme hebdomadaire me semble ahurissant. Demander 20 pages par semaine à un auteur, c’est énorme et ça nuit à sa santé mentale. Si on me donnait l’opportunité d’être publié dans le Jump, avec 18 pages par semaine et de gagner des millions, je refuserais, car je finirais en burn-out très rapidement.

Les mangakas français peuvent-ils vivre de leur passion aujourd’hui ?

J’en vivais dès le premier tome ! Les éditeurs pros savent qu’un créateur a besoin de se consacrer entièrement à son art pour que sa série perdure dans le temps. S’il a un taf à côté, il fera un tome tous les trois ans et son manga finira par mourir. Très tôt, ces éditeurs nous ont proposé des forfaits de 11 000 à 15 000 euros pour 200 pages. Cependant, d’autres éditeurs amateurs offrent des contrats à 3 000 € pour le même nombre de pages. Les créateurs ne peuvent pas suivre et sont obligés d’accumuler les boulots pour vivre.

Ces dernières années, la plateforme Webtoon a explosé. Seriez-vous prêt à raconter vos histoires à travers ce nouveau format ?

Il faudrait être aveugle pour passer à côté de ce phénomène. C’est génial qu’un quatrième format de narration émerge en 2022. Il y a eu le franco-belge, le comics, le manga, et maintenant le webtoon. Ce n’est pas le cousin éloigné du manga, c’est un format à part. La plateforme a ses propres codes, dont une narration en scrolling. Cependant, je ne me suis pas lancé dans cette nouvelle aventure et je ne connais pas ses codes de narration. Aujourd’hui, je ne pourrais pas en faire. Ce n’est pas parce que je crée des mangas que je saurais faire des webtoons. Néanmoins, je trouve ça génial et je comprends complètement l’engouement.