Depuis le 29 juin dernier, les six séries de l’univers Marvel produites et filmées à New York par Netflix entre 2015 et 2019 ont rejoint la plateforme Disney+. L’occasion de revenir sur les liens particuliers qui unissent la Grosse Pomme à ces justiciers masqués.

Les héros des séries Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders et The Punisher ont été temporairement « sans domicile fixe » entre mars (date de leur sortie du catalogue Netflix) et juin 2022. Mais les fans peuvent désormais les retrouver aux côtés du reste des stars Marvel dans leur nouveau lieu de résidence : chez Disney+. Ce à quoi les puristes rétorqueront que le seul et unique endroit auquel ils appartiennent est… New York. Ce n’est pas pour rien que Matt Murdock, Danny Rand, Frank Castle et compagnie sont surnommés « les héros de Hell’s Kitchen ». C’est dans ce quartier de l’ouest de Manhattan, niché entre l’Hudson River et Broadway que se déroulent la plupart de leurs aventures.

Des super-héros patriotes

De Batman à Iron Man, de Marvel à DC Comics, les super-héros imaginés par les auteurs des comic books fondateurs s’inscrivent dans une mythologie foncièrement américaine. Pourtant, leur origin story est bel et bien new-yorkaise. Ces personnages héroïques et/ou surhumains pointent d’abord le bout de leur cape dans les pulp magazines, puis envahissent les bandes dessinées distribuées en masse des années 1930 aux années 1950, période qualifiée d’âge d’or des comic books.

Ce succès s’explique initialement par le besoin collectif de trouver une échappatoire à la morosité engrangée par la Grande Dépression. Puis, lorsque l’Amérique s’engage dans la Seconde Guerre mondiale, pour défendre les idéaux de liberté et de démocratie les super-héros deviennent l’incarnation fantastique d’une nation invincible. Créé quelques mois avant l’attaque sur Pearl Harbor, Captain America est un super-soldat né à New York, qui séduit instantanément les lecteurs de l’époque avec son uniforme bleu-blanc-rouge étoilé.

Les redresseurs de torts envoyés combattre des « vilains » sur les fronts d’Europe et d’Asie-Pacifique diffusent ainsi de façon divertissante les messages patriotiques du gouvernement. Leurs créateurs sont d’autant plus engagés dans cette bataille idéologique que leurs parents sont des immigrés juifs venus d’Europe (ce qui a poussé certains d’entre eux à changer leur nom par souci d’assimilation) : Jerry Siegel et Joe Shuster donnent vie à Superman en 1938, Bob Kane (Robert Kahn) et Bill Finger à Batman en 1939, Joe Simon et Jack Kirby (Jacob Kurtzberg) à Captain America en 1941, et Stan Lee (Stanley Martin Lieber) et Steve Ditko à Spider-Man en 1962.

En tant qu’Américains « première génération », ils partagent ce sentiment d’être des outsiders à l’intérieur du système, des citoyens coincés entre deux cultures et deux héritages. Cette dualité infuse leur œuvre : les justiciers qu’ils inventent ont une identité publique et une identité masquée.

New York, entre rêve et cauchemar américain

Un autre point commun qui unit ces artistes : leurs liens forts avec New York. C’est là que les maisons d’édition des comic books sont concentrées et certains d’entre eux se rapprochent de la Grosse Pomme pour y tenter leur chance. D’autres y sont nés ou y ont grandi : Bob Kane et Bill Finger dans le Bronx, Jack Kirby dans le Lower East Side.

Consciemment ou non, ils choisissent de situer leurs récits dans des métropoles grouillantes où le crime guette à chaque coin de rue. Les références à New York sont plus ou moins explicites : Spider-Man est un adolescent timide élevé, comme Jessica Jones, dans le quartier de Forest Hills, dans le Queens ; Captain America est originaire du Lower East Side (ou de Brooklyn, c’est selon) ; Superman opère à Metropolis et Batman à Gotham, deux villes dont l’architecture néo-gothique et Art déco rappelle les pôles urbains du Nord-Est de l’Amérique. Le parcours de ces cartoonistes et les origines new-yorkaises de leurs personnages iconiques sont donc indissociables.

Si le terme Gotham est aujourd’hui surtout utilisé pour désigner la ville dans laquelle évolue Bruce Wayne, c’est à l’origine l’un des surnoms de New York (introduit en 1807 pour se moquer du fait qu’on y trouve plein d’idiots). Gotham City représente le côté obscur de la densité citadine, comme l’exprime avec malice Dennis O’Neill, un des auteurs et éditeurs de Batman : « Ça pourrait correspondre à Manhattan en dessous de la 14e Rue à trois heures du matin, le 28 novembre d’une année très froide. »

Todd Phillips, le réalisateur du film Joker (2019), puise son inspiration visuelle pour Gotham dans le polar nihiliste Taxi Driver de Martin Scorsese (1976) et situe l’action dans les années 1980, soit la période la plus décadente de l’histoire de la ville. La série Gotham (Fox, 2014-2019), quant à elle, est filmée dans un New York exagérément gritty (glauque), peuplé de personnages louches. Son personnage principal, le détective Jim Gordon, est un simple mortel.

Il est décrit ainsi par Ben McKenzie, l’acteur qui lui prête ses traits : « C’est le seul homme encore honnête dans une ville pleine de gens tordus. C’est difficile de nos jours de jouer un héros, un vrai de vrai. […] Ce n’est pas un antihéros, c’est un pur héros, mais il devra faire des compromis. »

L’héroïsme à l’ère du terrorisme

En effet, dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001 qui ont touché New York en plein cœur, les notions de héros et de super-héros ont été redéfinies. Dans les premiers comic books publiés dans ce contexte morose, les justiciers fictionnels admettent leur impuissance tout en réaffirmant leur solidarité avec la ville endeuillée. Les vrais sauveurs, ceux auxquels Marvel rend hommage dans le volume Heroes, n’ont pas de pouvoirs extraordinaires : il s’agit des personnels en uniforme (pompiers, policiers, ambulanciers) qui ont été déployés ou se sont rendus spontanément sur les lieux de la tragédie.

Ils supplantent momentanément Batman et Hulk dans les coffres à jouets des petits Américains. Puis, comme le montre la série documentaire Secret History of Comics produite par Robert Kirkman (disponible sur Salto), le choc initial fait place à un élan patriotique exacerbé. Le film Spider-Man de Sam Raimi (2002) consacre ainsi le triomphe du bon samaritain new-yorkais, ce monsieur-tout-le-monde qui devient héros malgré lui – ici joué par Tobey Maguire. En 2009, le cartooniste Jerry Robinson décrit judicieusement ce phénomène : « Les héros sont de retour. On pourrait presque tracer un graphique. Quand les temps vont mal, on se cherche des héros. »

Mais l’esprit de fierté et de collaboration qui règne post-11 septembre se mue bientôt en profondes divisions politiques à l’échelle nationale et internationale, comme le prouvent les manifestations contre la guerre en Irak et le scandale de la torture à Guantánamo. La distinction entre le bien et le mal dans l’Amérique de Bush se brouille : où s’arrête la liberté et où commence la sécurité ? Même les justiciers qui composent l’équipe des Avengers se déchirent : le recueil au titre révélateur, Civil War, est publié en 2006 et adapté au cinéma en 2016 (l’union de la Bataille de New York, qui ancre le film The Avengers de 2012, n’aura donc pas fait long feu).

Cette fêlure est amplifiée par la crise financière de 2008, année de la sortie de The Dark Knight de Christopher Nolan. Ce chef-d’œuvre néo-noir égratigne encore l’image du super-héros, faisant de Batman un défenseur des innocents prêt à emprunter les méthodes d’un terroriste pour mieux l’annihiler. Mais il enterre aussi définitivement certains stéréotypes associés aux comic books : ils ne sont plus réservés qu’aux fans, nerds ou ados rêveurs. Ce pan de la pop culture américaine est désormais devenu une forme d’entertainment adulte à part entière qui cartonne au box-office.

Les héros de Hell’s Kitchen débarquent sur Netflix

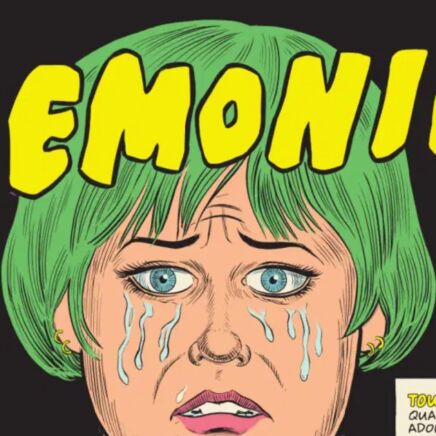

Alors quoi de mieux pour continuer à conquérir un public toujours plus large et toujours plus mûr que de se tourner vers la télévision de prestige ? Les années 2010 sont justement placées sous le signe des antihéros aux motivations nobles, mais aux pratiques ambiguës, de Breaking Bad à Dexter et Sons of Anarchy. Dans la série Daredevil, dont une reprise vient d’être annoncée par Disney, Charlie Cox interprète le super-héros sorti de l’imagination de Stan Lee et Bill Everett en 1964.

À l’origine, il est conçu sur le modèle de Superman : un sauveur bien sous tous rapports. Mais, à la fin des années 1970, il passe sous le crayon du prolifique Frank Miller et vire sa cuti morale pour devenir un héros ambivalent – un antihéros en puissance. La série Daredevil est l’opus inaugural de la collection produite par Netflix en collaboration avec Marvel et ses créateurs n’hésitent pas, eux aussi, à enfoncer le clou de la noirceur : voilà un justicier qui fait usage de la menace, de la violence et même de la torture, soit une démonstration tout sauf kids friendly de l’adage « la fin justifie les moyens ».

Dans le contexte actuel où le politiquement correct est souvent raillé, ce n’est pas toujours le versant angélique du conflit intérieur propre aux super-héros et aux justiciers qui l’emporte. Comme l’affirme le professeur Benjamin Saunders : « Les Américains ont été blessés et effrayés par le 11 septembre, et l’impulsion de la punition et de la vengeance s’exprime souvent par une affirmation rhétorique de la justice. Batman, par exemple, est un personnage qui nous invite à prendre plaisir à l’expérience de la violence vertueuse plus explicitement que ne le fait Superman ».

La télévision s’est emparée de cette évolution avec succès, réussissant même à nous faire ressentir de l’empathie envers ces justiciers controversés. Voisine de Daredevil, Jessica Jones (jouée par Krysten Ritter) est une antihéroïne écorchée : depuis qu’elle a été manipulée par le dangereux Killgrave (David Tennant), elle noie son stress post-traumatique dans l’alcool. Mais, peu à peu, elle décide de mettre sa force physique au service d’une revanche juste, quitte à emprunter quelques détours crapuleux. Sa quête, mise en scène par la showrunneuse féministe Melissa Rosenberg, a été saluée par la critique.

Pour Jon Bernthal, The Punisher est la série qui « s’impose définitivement comme l’œuvre la plus sombre et brutale qu’on ait vue chez Marvel ». Plus humains que divins, les super-héros d’aujourd’hui font donc de leurs imperfections une force. Et DC Comics n’est pas en reste, avec la mini-série Watchmen (2019), dont l’un des éléments majeurs est le massacre de New York. Depuis, les producteurs et scénaristes continuent de repousser les limites de notre tolérance sans jamais atteindre la noirceur absolue, nous offrant des séries et des films engagés où le curseur moral est sans cesse déplacé. Ces œuvres reflètent aussi la diversité de la population new-yorkaise, sans enjoliver la réalité. Stan Lee, ce fils d’immigrés installés à New York décédé en 2018, aurait été fier.

Pour aller plus loin : Découvrir New York en séries, Marion Miclet, Huginn & Muninn, 384 p., 19,95€.