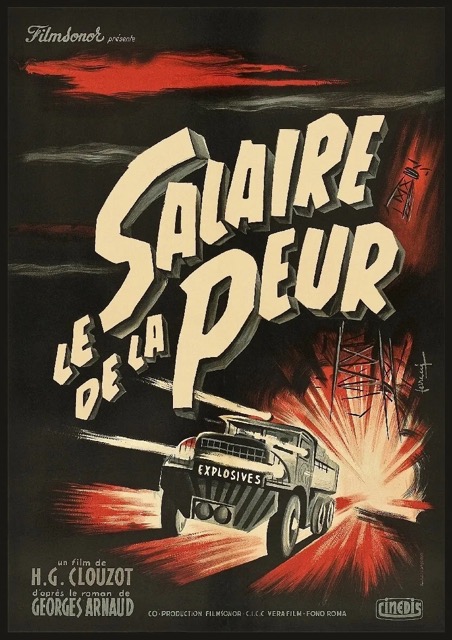

Alors qu’une nouvelle adaptation du Salaire de la peur avec Franck Gastambide et Ana Girardot vient de sortir sur Netflix, L’Éclaireur s’intéresse au film culte de 1953 réalisé par Henri-Georges Clouzot.

C’est toujours avec une certaine appréhension que l’on découvre des chefs-d’œuvre annoncés. Le Salaire de la peur, réalisé en 1953 par Henri-Georges Clouzot, fait assurément partie de cette grande liste des films à voir.

Palme d’or du Festival de Cannes et Ours d’or au Festival de Berlin la même année – seul film de l’histoire à avoir obtenu les deux récompenses –, casting prestigieux et adaptation d’un livre tout aussi culte de Georges Arnaud, Le Salaire de la peur brille par sa réputation depuis de nombreuses années.

Au moment de le lancer, il ne me vient qu’une seule question : le film sera-t-il à la hauteur de sa légende ? 2h30 plus tard, le constat est sans appel. Le long-métrage d’Henri-Georges Clouzot est une œuvre puissante, surprenante, qui garde – plus de 70 ans après – une impressionnante vitalité.

En suivant le périple de quatre chauffeurs volontaires pour transporter de la nitroglycérine jusqu’à un puits de pétrole, le cinéaste dresse le portrait de la condition humaine, dans un mélange de violence sous-jacente, d’intensité et de suspens. Pourtant, la première heure déstabilisante n’annonçait pas cette franche réussite.

Un film en deux parties distinctes

Le Salaire de la peur peut, en effet, se scinder en deux parties bien différentes. Avant même que les quatre hommes mettent un pied dans leurs camions chargés d’explosifs, le film développe leur vie statique perdue en Amérique centrale, dans la bourgade isolée de Las Piedras.

Les Européens y viennent pour y trouver l’argent et le travail, mais ne récoltent que la désolation, l’ennui et la déception. Premier huis clos du film – qui ne quitte guère les frontières du village –, la partie à Las Piedras joue avec une forme d’attente et d’immobilisme, préfigurant toutes les thématiques du Salaire de la peur et prenant sens grâce à la suite de l’intrigue.

Les personnages y sont rapidement introduits : entre les grandes gueules, les vantards, les opprimés, les laissés pour compte, les industriels, les séducteurs et les locaux, Le Salaire de la peur dresse une galerie riche d’archétypes, avant de se recentrer sur ses quatre protagonistes.

Le décor plante la situation : les Américains font du profit grâce au pétrole et lorsque l’un des puits s’enflamme, la seule solution trouvée est de le faire exploser pour éteindre l’incendie. La promesse de l’argent et d’un gain conséquent contre un travail dangereux – acheminer la nitroglycérine sur de nombreux kilomètres – fait émerger de cette foule les quatre conducteurs sélectionnés : deux Français, un Allemand et un Italien. À ce propos, le film est cosmopolite et joue subtilement avec les langues et le dialogue.

Dire que la première partie n’augurait pas le meilleur peut sembler paradoxal. Mais l’ambiance aride montrée par Henri-Georges Clouzot crée volontairement un sentiment de rejet du lieu. Le cinéaste joue avec cette idée et l’intrigue ne démarre pas avant de nombreuses minutes, plaçant le spectateur dans le même état d’esprit que les personnages : dans l’attente d’une opportunité et dans l’espoir que quelque chose se passe enfin.

Néanmoins, derrière l’immobilisme apparent, le réalisateur plante les graines des différentes thématiques abordées. Le Salaire de la peur parle de la cupidité, du capitalisme, des dangers de l’appât du gain et même de l’absurdité de la situation. Les personnages en deviennent grotesques – volontairement, encore une fois – dans leur désir d’impressionner les autres dans le seul but d’obtenir un travail mortel. Les locaux sont rabaissés, les Américains détiennent le pouvoir et les Européens s’y plient. Le constat dressé en 1953 par Henri-Georges Clouzot est particulièrement saisissant.

Un travail exemplaire sur la tension

La seconde partie du film lance enfin le quatuor sur la route et force est de constater que la construction narrative posée précédemment n’a finalement fait qu’augmenter mon envie de suivre ces personnages et de quitter enfin la désolation et la tristesse de Las Piedras.

Henri-Georges Clouzot est minutieux : après l’effervescence d’un village grouillant où il ne se passe quasiment rien, il enchaîne avec la route et des scènes silencieuses d’une lenteur absolue qui sont pourtant pleines de tension, de crainte et d’intérêt. Le convoi peut exploser à tout moment et la deuxième partie du film offre le second huis-clos du Salaire de la peur. Les personnages sont prisonniers de la route. Le reste n’existe pas. Seul compte le chemin vers l’objectif et les embuches rencontrées.

Route cabossée, pont fragile, chaleur étouffante… Dans une gestion permanente du stress et du rythme, le cinéaste joue avec les nerfs des personnages et du spectateur pour proposer un tout autre film, axé uniquement sur les péripéties rencontrées. Là encore, il se sert de caractères introduits en première partie pour modifier la dynamique de groupe et les relations. Le vantard devient ainsi peureux, l’incapable se révèle brave… Henri-Georges Clouzot développe la condition humaine et montre toute la complexité des personnages face au danger. En ligne de mire, toujours, l’appât du gain.

Du côté des interprètes, Yves Montand est d’un charisme absolu, capable de passer d’une extrême compassion à une violence soudaine de mots et de gestes. Les dialogues du film sonnent juste et de nombreuses répliques conservent une modernité surprenante. L’authenticité de ces « gueules cassées » vient accentuer la seconde thématique omniprésente du Salaire de la peur : le virilisme et le machisme à outrance, quand l’apparence, le regard porté sur les autres et la défense de l’honneur à tout prix comptent plus que tout… jusqu’à ce que la dure réalité révèle le vrai caractère de ces hommes apeurés.

L’argent et l’honneur comme buts ultimes. L’intemporalité et l’universalité du Salaire de la peur sont toujours aussi marquantes en 2024. Les lettres de noblesse que le film a rapidement gagnées s’expliquent autant par sa maîtrise formelle et technique – réalisé en 1953, il est toujours aussi beau – que par son questionnement sur la condition humaine. C’est un long voyage que propose Henri-Georges Clouzot, pour un des grands films du siècle dernier.

Alors qu’un remake est sorti le 31 mars dernier sur Netflix, il semble évident que la découverte du Salaire de la peur de 1953 est une expérience singulière. Derrière un postulat des plus simples, Henri-Georges Clouzot propose de décortiquer tout un monde et toute une époque. Il s’agit d’un film culte, constamment référencé, qui a toutes les raisons de l’être.

Ceci étant dit, avant de découvrir l’itération Salaire de la peur façon Netflix, peut-être devrais-je regarder le premier remake du film : le mythique Convoi de la peur (1978) de William Friedkin. Le voyage sera assurément tout aussi surprenant.