Des icônes culturelles puissantes, un emballement médiatique démesuré et une reprise politique savamment ficelée : retour sur Cool Britannia, de ses porte-flingues mainstream à sa dimension underground fiévreuse.

Dans les années 1990, le Royaume-Uni a vécu une période artistique et culturelle dorée. Mode, art, musique, cinéma et même jeux vidéo : Cool Britannia est le creuset de la créativité foutraque d’une génération entière, dont l’écho public et commercial est tel qu’il en devient un concept, presque une marque. La création est foisonnante et cohérente, mais surtout parfaitement marketable. Cool Britannia, c’est Oasis, Blur et toute la mouvance Britpop.

C’est Lara Croft et les Spice Girls, Tony Blair, David Beckham, les excentricités de la Fashion Week, le Britart et les posters Union Jack dans les chambres des ados aux quatre coins du monde, mais c’est aussi une dimension plus underground avec les clubs techno, les psychotropes, WipEout, GTA ou encore Trainspotting. Trente ans plus tard, le Royaume-Uni peut-il revivre une telle lune de miel artistique, notamment grâce au jeu vidéo ?

Le mainstream à la sauce british

En 1991, le Royaume-Uni reprend son souffle. Après dix ans d’austérité, incarnée par Margaret Thatcher et sa gouvernance libérale intransigeante, le peuple britannique a besoin de rêver. L’après Trente Glorieuses est compliqué, artistiquement comme économiquement, et le royaume se cherche de nouvelles icônes glamours pour faire briller l’identité british au-delà de ses frontières.

C’est tout un peuple qui semble attendre les nouveaux Beatles. « C’était du fun, un peu de chaos culturel et un nouveau vent d’optimisme et d’énergie parmi la jeunesse du pays », témoigne John Tyrrell, qui a déménagé du nord de l’Angleterre vers Londres en 1994, en pleine explosion Cool Britannia, et qui est aujourd’hui chargé du marketing chez l’éditeur de jeux vidéo Devolver Digital (après être passé par Nintendo ou encore Bandai Namco).

Fer de lance du mouvement, la Britpop trouve dans la rivalité entre Blur et Oasis, savamment orchestrée par leurs maisons de disques, une fantastique caisse de résonance. En réponse à la mouvance grunge qui se propage depuis l’ouest des États-Unis, le rock progressif envahit les pubs et les salles de concert dans une effervescence qui rappelle follement les années 1960, à l’époque où Beatles et Rolling Stones se partageaient le cœur des fans.

Venus de Manchester, les remuants frères Gallagher et Oasis portent la voix des prolétaires du Nord, tandis que Damon Albarn et son groupe Blur sont davantage associés à la classe moyenne de Londres. L’opposition est plus médiatique qu’artistique : les deux formations véhiculent un message comparable, qui renvoie à une certaine idée de la « britannicité ».

Le 14 août 1995, les deux groupes sortent leur nouveau single ; Country House de Blur remporte le duel, mais toute l’industrie musicale britannique en ressort gagnante suite à la médiatisation féroce de l’affrontement. Le succès des deux groupes tombe en effet à point nommé : Un vent nouveau souffle sur l’art contemporain depuis 1988, et la mode n’est pas en reste grâce à des fashion weeks sulfureuses, d’où émergent des noms aussi célèbres qu’Alexander McQueen et Stella McCartney.

Dans un football rugueux où les bad boys font la loi, David Beckham apporte une dose de glamour bienvenue qui draine un nouveau public et séduit hors des frontières. À Londres, comme dans le reste du pays, l’effervescence est permanente.

« La créativité se nourrit de la créativité, et le succès des uns inspire celui des autres. De nombreuses causes et influences ont stimulé les tendances culturelles du Royaume-Uni dans les années 1990, et tout cela a fait boule de neige » explique Sam Robinson, game designer pour le studio anglais Roll7.

Quand la politique s’en mêle

La classe politique a, elle aussi, clairement besoin de renouveau, et Tony Blair souhaite incarner ce nouvel élan. Le jeune parlementaire ambitieux flaire le bon filon : la montée en puissance d’une nouvelle classe de people tombe à point nommé pour celui qui souhaite à tout prix associer son nom à Cool Britannia.

Ses discours collent avec les thématiques abordées par les rois de la Britpop, et renvoient à cette image fantasmée déjà véhiculée par Blur et Oasis dans leurs chansons. Un opportunisme qui finira par payer : ce vent de « jeunisme » va peser dans la balance et les électeurs seront séduits en majorité par celui qui porte le slogan « New Labour, New Britain ». Qu’importe la démagogie, pourvu qu’on ait les suffrages.

La photo (tout sourire) du nouveau Premier ministre avec le guitariste d’Oasis, Noel Gallagher, lors de son investiture en 1997, est le pinacle d’une reprise politique menée de main de maître. Autant pour enfoncer le clou que pour remercier Cool Britannia de son aide providentielle, Tony Blair s’affiche volontiers aux côtés des figures de proue de ce mouvement national, dont la portée est internationale. « En tant que Britannique, on se sentait à la hauteur du monde culturel », témoigne John Tyrrell. Tony Blair a contribué à donner confiance à la jeunesse de son pays, et il en récolte maintenant les fruits.

« On avait l’impression que n’importe qui pouvait atteindre ces sommets de célébrité et de fortune. Oasis pour les garçons et les Spice Girls pour les filles : l’influence était large et le pouvoir de valorisation puissant », explique Sam Robinson. Si la portée du mouvement est réelle, la jeunesse n’est pas dupe de sa médiatisation outrancière et des tentatives de reprises politiques. « Cool Britannia est juste une fabrication des tabloïds, mais c’est vrai qu’il y avait beaucoup de trucs cool qui se passaient en même temps », poursuit John Tyrrell.

Pour Sam Barlow, game designer derrière les jeux vidéo Her Story et Immortality, « tout ça semblait plutôt fabriqué. Un choix délibéré de positionner les choses de manière à ce que tout le monde se sente bien au Royaume-Uni, d’évoquer la nostalgie des Swinging 60. La jeunesse tentait de composer avec le nihilisme et le sentiment de vide de cette décennie, en plus de la panique liée à l’arrivée imminente du nouveau millénaire. Il s’agissait surtout de surfer sur les cendres du consumérisme sans substance des années 1980, de le “rebrander” pour le rendre moins laid. » Heureusement, Cool Britannia est un refuge dont les recoins sont divers et variés.

La contre-culture n’est pas en reste

Car, au-delà de l’opportunisme politique, l’époque se définit aussi par ses franges les plus marginales. Loin des mondanités du 10 Downing Street, le génie s’exprime aussi dans les clubs techno fiévreux, les studios de développement remplis de nerds et les plateaux de tournage, où la culture britannique est parfois battue en brèche.

Danny Boyle et Guy Ritchie, avec Trainspotting en 1996 et Arnaques, crimes et botanique en 1998, offrent une vision moins romantique et idéalisée de la culture britannique. « C’était Cool Britannia une fois la nuit tombée », formule Sam Robinson pour décrire la scène underground britannique, bouillonnante et foisonnante à cette époque. « L’ecstasy et le one love ont remplacé la cocaïne et l’ego », abonde Sam Barlow.

La musique techno en est l’un des dénominateurs communs. Les groupes et DJ britanniques légendaires inondent les clubs du pays de sets pointus chargés en BPM. The Chemical Brothers, Underworld, Prodigy, Fluke, Orbital, FSOL, Autechre, Coldcut, Carl Cox, Aphex Twin, Richie Hawtin ou encore Fatboy Slim figurent parmi les noms les plus en vue à cette époque.

En juillet 2002, un concert de ce dernier dans la ville de Brighton sonnera en quelque sorte la fin de la récréation : alors que 60 000 personnes sont attendues, 250 000 amoureux des mix endiablés du génial DJ londonien se retrouvent sur les plages de la cité côtière.

La cohue est totale (Brighton compte moins de 120 000 habitants à cette époque) : les lieux sont dévastés et de nombreuses personnes sont blessées. Deux individus perdent même la vie suite à ce désastre. Pas si Cool Britannia.

Le flot incessant de contenus, mainstream comme underground, se heurte au nombre de canaux destinés à les diffuser. « C’était très limité à l’époque, explique Sam Robinson. On avait quatre chaînes de télé et c’est tout. » C’est la raison pour laquelle, selon lui, toutes les tendances culturelles se sont nourries les unes des autres à cette époque.

Il poursuit : « Le mainstream et la niche se sont mélangés, dans une sorte de pollinisation croisée. C’est pour ça qu’une chanson comme Ebeneezer Goode par The Shamen s’est classée numéro 1 dans les charts en 1992, alors qu’elle promeut de manière assez flagrante la consommation d’ecstasy ! »

On a connu, en France, une étrangeté similaire en 1994 : Billy the Kick s’est classé second au prestigieux Top 50 avec la chanson Mangez-moi, notamment poussée par TF1 qui en fait son tube de l’été. Une ode à la consommation de champignons hallucinogènes à heure de grande écoute, c’était aussi ça les années 1990.

Le jeu vidéo, roi de l’underground

Au cœur d’une frange culturelle importante des 90’s, la musique techno est l’un des sujets centraux du film Trainspotting, mais également derrière la création du jeu vidéo WipEout, qui secoue la petite industrie du gaming à la sortie de la première PlayStation en 1995.

L’idée d’un jeu de course futuriste sur fond de musique électronique vient à Nick Burcombe, designer pour le studio Psygnosis, alors qu’il joue à Mario Kart sur un morceau de trance. Quelques mois de travail acharné sur une technologie CD peu commune – les disquettes et cartouches sont à l’époque largement plus répandues dans le jeu – et la révolution WipEout peut commencer.

Le succès de la série, qui connaîtra de nombreux épisodes par la suite, s’appuie notamment sur deux piliers artistiques purement britanniques : la musique vient d’une part de groupes anglais très en vue à cette époque (Underworld, Prodigy, FSOL, Orbital), pour le plus grand bonheur des clubbers qui peuvent directement insérer le disque du jeu dans leur platine CD, et ainsi profiter d’une bande originale exceptionnelle.

Le studio fait d’autre part appel à un collectif de designers graphiques radicaux aux influences multiples, The Designer’s Republic, qui se charge de toute l’iconographie du jeu. La jaquette, les menus, les emblèmes des écuries… Le travail de Ian Anderson et son équipe fait encore date aujourd’hui, tant le résultat est innovant, efficace et cohérent.

Le nom WipEout, tiré d’une chanson reprise par Liam Howlett du groupe Prodigy au début des années 1990, témoigne parfaitement de l’expérience synesthésique proposée par ce jeu de course antigravitationnelle à (très) grande vitesse. Toujours avec cette même dose d’énergie teintée d’impertinence, un autre studio britannique va faire du bruit à la fin des années 1990.

Connu principalement jusqu’alors pour un petit puzzle game mignon, Lemmings, le studio écossais DMA Design crée la polémique en 1998 avec un certain Grand Theft Auto. Interdit au Brésil et discuté jusqu’à l’Assemblée nationale en France, ce jeu d’action en vue du dessus est largement critiqué pour son côté pousse-au-crime et amoral.

La polémique nourrit en partie le succès du jeu, et DMA Design lui offre une extension quelques mois plus tard : London 1969. Elle vous invite à commettre toutes sortes de méfaits dans les rues de Londres, au volant d’ersatz d’Austin Mini ou d’Aston Martin. Relativement confidentielle dans le reste du monde, cette version s’impose tout de même au Royaume-Uni comme l’une des meilleures ventes de l’époque. La jaquette est barrée d’un énorme Union Jack, qui s’inscrit en 1999 comme l’un des symboles marketing les plus puissants qui soit.

Lara Croft ou la classe à l’anglaise

Le jeu vidéo ne se cantonne néanmoins pas aux jeux de niche et aux polémiques. Dans les années 1990, le studio Bullfrog du sémillant Peter Molyneux a déjà plusieurs succès à son actif (Syndicate, Theme Park, Dungeon Keeper), après avoir créé et popularisé le god-game avec un certain Populous en 1989.

À la même période, des titres comme Ultima (Richard Garriott) ou Rick Dangerous (Core Design) font également leur trou, mais c’est véritablement dans la deuxième moitié des années 1990 que la machine jeu vidéo s’emballe au Royaume-Uni.

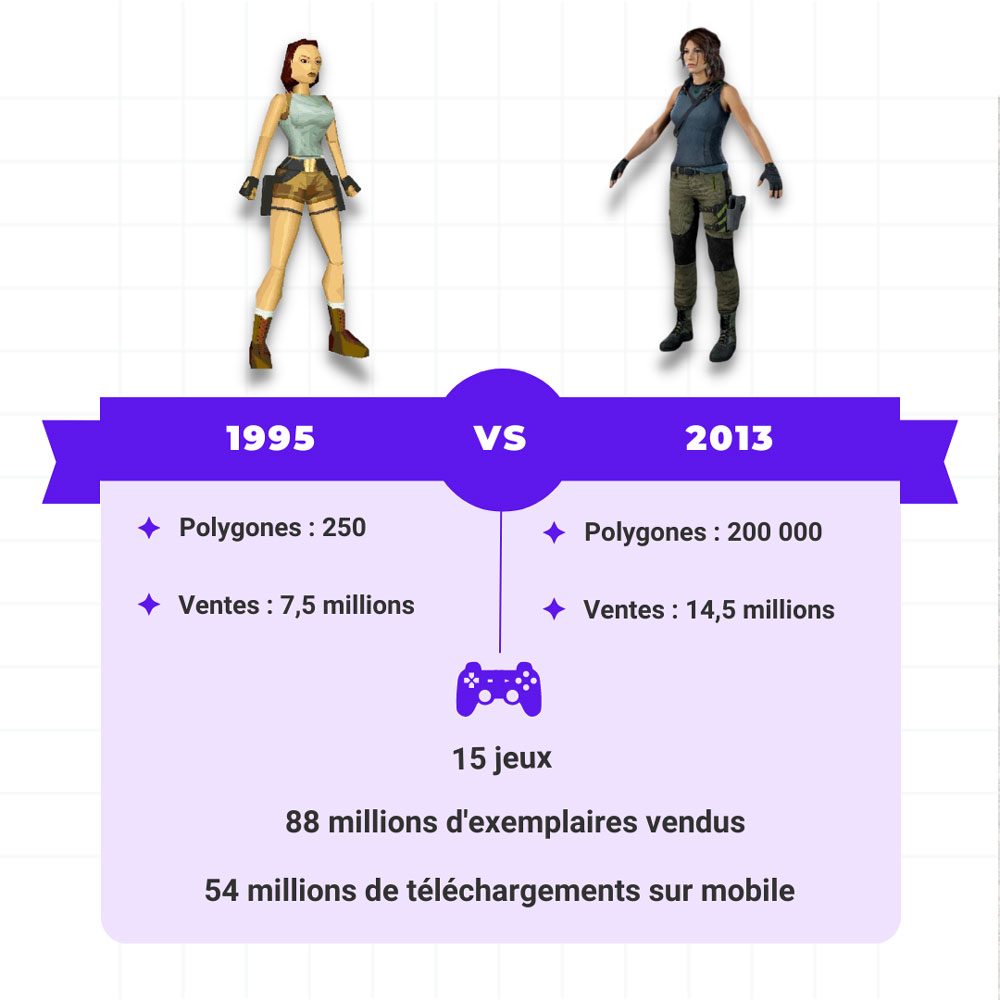

À peine trois mois après la sortie du single Wannabe des Spice Girls, qui lance le girls band le plus populaire de la planète, Tomb Raider est un véritable raz de marée. Inspirée notamment par la bande dessinée Tank Girl et l’artiste Neneh Cherry, Lara Croft et ses 250 polygones font tourner les têtes des joueurs et joueuses sur PlayStation et Saturn.

D’après une étude interne menée par l’éditeur Eidos, près de 40 % des premières personnes à s’aventurer dans le jeu sont des femmes, preuve que l’archéologue britannique casse l’étiquette de préadolescent boutonneux que l’on accole volontiers aux gamers de l’époque.

Eidos ne croit tout d’abord pas forcément au succès de son jeu d’action et d’aventure : l’éditeur escomptait écouler 100 000 unités de Tomb Raider, et ce sont finalement 7,5 millions de personnes qui crapahutent en Égypte, en Grèce et au Pérou pour percer les mystères de l’Atlantide.

Le succès est tel qu’une suite voit le jour dès l’année suivante, accompagnant le changement de statut de Lara Croft. Héroïne de jeux, puis de bandes dessinées ou encore de film à Hollywood – incarnée par Angelina Jolie – jusqu’à égérie de plusieurs marques : le personnage devient une icône mondiale dont les aventures vidéoludiques s’écouleront à plus de 88 millions d’exemplaires en moins de 30 ans.

Core Design n’est pas le seul studio britannique à faire parler de lui à cette époque. Après deux coups de maître – Donkey Kong Country et Killer Instinct en 1994 et 1995 –, Rare est choisi pour adapter les dernières aventures cinématographiques de James Bond sur Nintendo 64.

GoldenEye révolutionne le jeu à la première personne, tout en mettant un grand coup de pied dans la fourmilière des jeux à licence, trop souvent bâclés à cette époque. Probe Software connaît également le succès en 1997 avec Die Hard Trilogy, tandis que des noms comme Codemasters ou Psygnosis (WipEout, Colony Wars, Destruction Derby) commencent à faire sérieusement parler d’eux.

Une nouvelle ère pour le jeu vidéo au Royaume-Uni ?

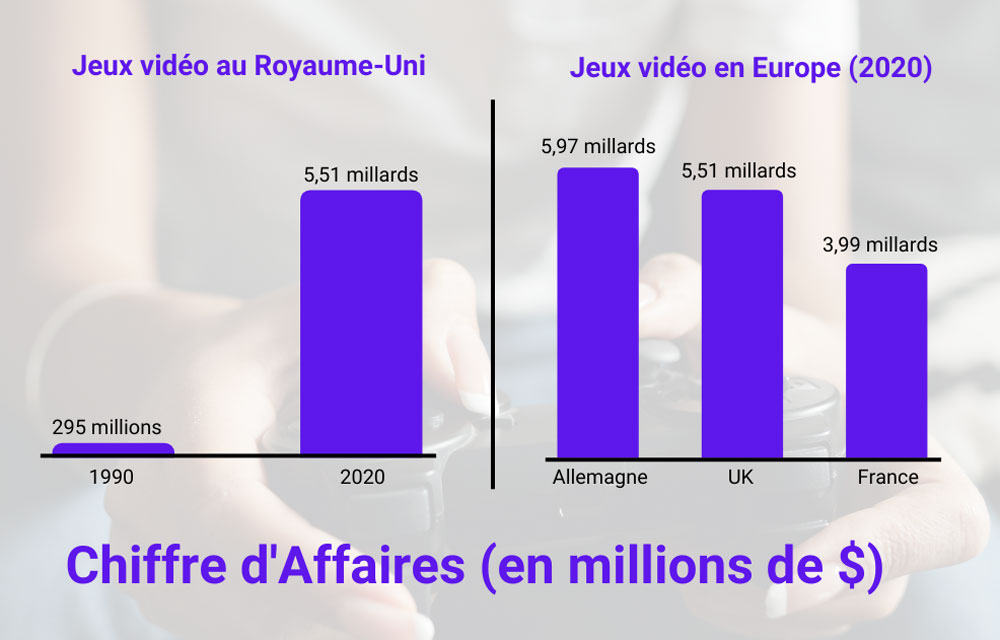

Malgré ces quelques coups d’éclat, le jeu vidéo reste marginal à l’époque de Cool Britannia. Depuis, son chiffre d’affaires a explosé, mais son image n’a pas tellement évolué. L’industrie du gaming est toujours perçue comme « enfantine, pleine de nerds et sans valeur artistique », d’après Sam Robinson.

Même son de cloche chez John Tyrrell, père de deux enfants : « Même si les gens ne peuvent pas l’éviter – leurs enfants sont tous collés aux influenceurs –, le jeu vidéo n’atteint toujours pas le même niveau de respectabilité que le cinéma, la télé ou la musique. Franchement, c’est bizarre, parce qu’il s’est beaucoup démocratisé et est plus accessible que les autres industries. »

Le pays a bien fait éditer une collection de timbres en 2020 pour rendre hommage à quelques-uns des gros succès du jeu vidéo britannique, mais la reconnaissance est bien maigre pour le deuxième marché européen du jeu vidéo.

Quelle serait sa place si un nouveau mouvement généralisé venait à renverser une nouvelle fois la donne culturelle du pays ? Pour nos intervenants, la question ne se pose même pas tant l’heure n’est pas aux réjouissances artistiques.

« Dans les années 1990, beaucoup d’acteurs de Cool Britannia étaient des gens audacieux pour leur époque, détaille Sam Robinson. Leur approche consistait à présenter sans réserve leur “moi authentique”, ce qui allait à l’encontre des normes dominantes et du politiquement correct. Cela semble tellement tempéré et sain comparé à la façon dont les choses sont maintenant. Aujourd’hui, comme tout le monde dispose d’une plateforme sur les médias sociaux et peut devenir viral, il semble que l’idéologie extrême et le fait d’être le plus bruyant soient les moyens les plus rapides de se faire entendre et d’être considéré comme authentique. Les règles du jeu ont considérablement changé. »

Pas mieux pour John Tyrrell : « Les icônes actuelles sont à mon goût beaucoup plus banales qu’à l’époque. Pas de risque, pas de discours intéressant, peu de personnalité, ou alors ce qu’ils créent est juste insipide. » La communication éclatée offerte par les nouveaux moyens de communication est à double tranchant.

Il est d’un côté plus facile de créer, tant les outils et les canaux se sont multipliés et démocratisés, mais la concurrence se fait d’autant plus rude et les tendances passent plus vite que jamais.

La situation économique mondiale n’incite pas Sam Barlow à l’optimisme : « Le défi aujourd’hui provient de la destruction économique massive. Les gens sont peut-être trop occupés à trouver de quoi manger pour se poser et créer des œuvres qui reflètent leur mal-être. Ce que veulent les grosses entreprises, ce sont surtout des propriétés intellectuelles. »

Clap de fin pour Cool Britannia

L’audience, les marques et les tendances plutôt que le message. Pour une jeune personne créative britannique, l’enjeu n’est plus tellement d’être prophète en son pays. Les frontières culturelles sont plus ténues que jamais, la grosse machine ne vise plus forcément un marché en particulier, d’autant que la barrière de la langue n’est plus un problème.

« Le Royaume-Uni a toujours eu ce cycle étrange qui consiste à encourager les talents locaux pour finalement les transmettre à d’autres pays. La moitié des personnes avec lesquelles j’ai travaillé dans mes premiers emplois sont parties au Canada ou à Los Angeles », indique Sam Barlow, qui a lui-même appliqué ce précepte.

« Quand j’ai fait Her Story, je voulais créer quelque chose d’unique et de personnel. J’ai réalisé un jeu spécifiquement british, et ça a probablement aidé à le vendre dans le monde entier. Il était différent. Mais après ça, j’ai déménagé aux États-Unis, parce que j’avais vraiment l’impression d’évoluer dans un trop petit cercle au Royaume-Uni. »

L’Amérique du Nord aspire les talents, et c’est désormais là-bas que la classe politique se saisit le mieux des tendances. Du « Pokemon GOes to the polls » (« Pokemon Go va voter ! ») d’Hillary Clinton en 2016, à la visite de courtoisie du groupe de K-pop BTS à la Maison-Blanche sous la présidence de Joe Biden : la reprise politique de la culture populaire est redevenue une spécialité américaine.

« Il y a bien GTA, mais je ne crois pas qu’un politicien voudrait vraiment y associer son image ! », lâche Sam Barlow, non sans facétie. Depuis le Brexit, le Royaume-Uni semble être plus que jamais devenu l’antichambre économique, politique, mais aussi culturelle des États-Unis.