La peintre Georgia O’Keeffe (1887-1986), figure majeure de l’art nord-américain du XXe siècle, est à l’affiche d’une rétrospective monumentale au Centre Pompidou. Cela fait seulement quelques années que la peintre originaire du Wisconsin est reconnue en France à sa juste valeur.

Novembre 2015 : la première monographie française consacrée à Georgia O’Keeffe est inaugurée au Musée de Grenoble. Longtemps restée méconnue dans l’Hexagone, Georgia O’Keeffe est aujourd’hui exposée au Centre Pompidou dans une rétrospective immense qui traverse tout le XXe siècle. Comment expliquer cette reconnaissance si tardive alors que sa réputation n’est plus à faire outre-Atlantique ? Parce qu’elle était une femme ? Sans doute. Parce que l’on a reconnu que très tardivement la fécondité de l’art américain d’avant-guerre, à un moment où New York s’impose comme la nouvelle scène de l’art moderne, à l’image de l’expressionnisme abstrait affiché par Jackson Pollock ou Mark Rothko ? Certainement. Mais peut-être aussi parce que l’œuvre de Georgia O’Keeffe ne se laisse pas facilement appréhender, ne se rattache à aucun courant prédéfini et n’a jamais ouvertement cherché à « faire école ». De ses débuts à l’Art Students League de New York jusqu’à ses dernières œuvres au Nouveau-Mexique, Georgia O’Keeffe n’a cessé d’effectuer des allers-retours entre figuration et abstraction, refusant ainsi à la postérité la tentation de rattacher son œuvre à un courant ou un mouvement artistique prédéfini.

L’obsession du regard

Dans les tableaux de Georgia O’Keeffe se reflète sa perception des choses, des formes, des couleurs, de l’espace qui entoure les objets. Quel que soit son lieu de villégiature, O’Keeffe s’attache toujours à retranscrire sur la toile l’impression des choses laissées sur sa rétine, des gratte-ciels new-yorkais aux reliefs escarpés du désert qui enlacent sa demeure de Ghost Ranch (Nouveau-Mexique). « La peinture de Georgia O’Keeffe venait à la fois de l’intérieur et de l’extérieur, de ses sentiments et des qualités physiques du monde », remarque Alicia Inez Guzmán dans la biographie qu’elle consacre à l’artiste américaine (Georgia O’Keeffe, l’espace pour liberté, Flammarion, 2021).

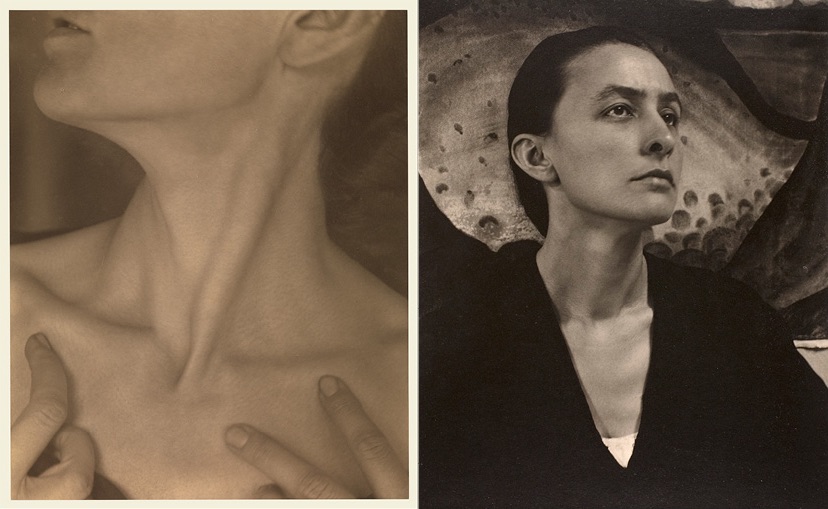

Artiste nomade, O’Keeffe porte d’un lieu à l’autre ce regard unique sur sa propre expérience du monde. C’est ce même regard qui l’attire très tôt vers la photographie, plus particulièrement vers Le 291, cœur battant de la scène artistique new-yorkaise : créée en 1905 (au numéro 291 de la Cinquième Avenue, d’où elle tire son surnom), la galerie officiellement dénommée Littles Galleries of the Photo-Succession est dirigée par un certain Alfred Stieglitz, dont les expositions de l’avant-garde européenne sont connues de toute la Big Apple. C’est ce même Alfred Stieglitz qui, en 1924, deviendra son époux, après avoir été le premier à exposer ses œuvres. Il produira d’innombrables portraits d’elle – plus de 300 – ce qui vaudra à O’Keeffe la réputation d’être la femme la plus photographiée du siècle.

American Beauty

Très tôt, O’Keeffe manifeste son indépendance et son souhait de faire de l’art son métier. Là où la plupart des femmes de son époque sont encouragées à trouver un mari après le lycée, elle s’inscrit à l’université et envisage une carrière d’enseignante, lui apportant ainsi une forme de sécurité financière pour pouvoir exercer son art. Elle découvre la galerie 291 lors de son premier séjour à New York en 1907, mais son heure n’est pas encore venue : ne gagnant pas assez d’argent pour poursuivre ses études et affaiblie physiquement, O’Keeffe retourne auprès de sa famille à Charlottesville (Virginie) et est sur le point de renoncer à la peinture.

Là-bas, elle s’inscrit à l’université et y apprend les principes esthétiques prônés par Arthur Wesley Dow : O’Keeffe affine alors l’harmonie de ses compositions, se focalisant aussi bien sur des sujets réduits que sur des paysages plus vastes. Elle obtient un poste d’enseignante au Texas, dans un environnement contrastant avec la modernité vrombissante de New York où, pendant ce temps, Alfred Stieglitz expose Picasso, Braque et Marcel Duchamp. Toute l’œuvre de Georgia O’Keeffe sera ainsi traversée par cette dualité entre les grands espaces des plaines et des canyons, où terre et ciel entrent en collision dans un horizon brûlant, et la verticalité assommante d’une ville comme New York.

En 1914, O’Keeffe retourne finalement à New York pour suivre les enseignements de Dow et se nourrir de l’avant-garde européenne. La mort de sa mère l’année suivante la pousse à nouveau à quitter la ville. Mais, un an plus tard, elle confie une série de dessins abstraits au fusain à son amie Anita Pollitzer, qui les transmet aussitôt à Alfred Stieglitz : subjugué, il décide, malgré la réticence initiale de sa future épouse, d’exposer ses dessins au 291.

Partie enseigner dans une petite ville texane de 1916 à 1918, O’Keeffe profite de son temps libre pour dépeindre les effets de ces grands espaces sur sa sensibilité, tout en échangeant régulièrement avec Stieglitz : de cette correspondance naît une relation fusionnelle entre les deux êtres, qui se nourrissent mutuellement de leur art. Stieglitz photographie New York en pleine mutation ; il photographie sa muse sous tous les angles possibles, sonde le mystère de son être sur toute la surface de son corps dénudé et impassible. Un portrait éclaté dans le temps qui incarne le rêve qu’ils partagent d’atteindre un art proprement américain (« The Great American Thing », l’appellent-ils) dépris de l’héritage européen. Ces photos font scandale, mais les deux artistes y accordent peu d’importance.

Dans les années 1920, Georgia O’Keeffe est alors au sommet de son art. C’est à cette même période qu’elle peint, avec une fascination d’égale mesure, les gratte-ciels baignés de lumière, qui semblent vouloir défier l’univers, et les fleurs qu’elle grossit sur la toile tels des temples consacrés à un même élan vital. Mais ses tableaux de fleurs sont rapidement associés à des représentations à caractère érotique, rappelant les portraits pris par Stieglitz, au grand regret de la peintre.

L’appel du désert

« J’ai fait en sorte que vous preniez le temps de regarder ce que j’ai vu et quand vous avez pris le temps de remarquer ma fleur, vous avez projeté sur elle toutes vos associations personnelles, et vous écrivez sur ma fleur comme si je pensais et voyais ce que vous pensez et voyez de la fleur – et ce n’est pas le cas », lance-t-elle aux critiques qui voient dans son œuvre l’expression d’une sexualité proprement féminine. O’Keeffe voit dans ces interprétations freudiennes les propres projections de ses commentateurs. Pour elle, peindre ces fleurs répond exactement à ce même besoin de retranscrire ce qu’elle perçoit et ressent au contact de son environnement. Fleurs, canyons ou ossements, objets naissants ou décomposés, Georgia O’Keeffe applique les mêmes principes de composition et incite le regard de l’observateur à plonger dans l’inconnu que peut véhiculer un objet apparemment banal.

Cette incompréhension des critiques de son temps coïncide avec le fossé qui va se creuser entre elle et Stieglitz dès 1929. Alors qu’elle découvre le Nouveau-Mexique, où elle se sent réellement épanouie, sa relation avec Stieglitz se fend peu à peu, même s’ils continuent à s’épauler. C’est dans la solitude du désert que Georgia O’Keeffe puisera dorénavant son inspiration.

“J’ai découvert que je pouvais dire des choses avec des couleurs et des formes que je ne pouvais pas exprimer autrement. Je n’avais pas de mots pour cela.”

Georgia O’Keeffe

Georgia O’Keeffe multiplie les allers-retours entre la ville et son désert. C’est une période de crise pour l’Amérique, qui ne s’est pas remise du krach boursier de 1929 ; c’est aussi la crise pour O’Keeffe, qui, après un épisode de dépression nerveuse en 1933, renouvelle sa palette au contact de la terre ocre du Nouveau-Mexique. En 1934, elle tombe sous le charme de Ghost Ranch, oasis perdue au milieu des mesas, où elle séjournera chaque été avant d’y acheter une maison six ans plus tard, qu’elle ne quittera bientôt plus. La mort de Stieglitz en 1946 entérine son désir de s’y installer pour de bon. Trois ans plus tard, Georgia O’Keeffe s’installe définitivement à Ghost Ranch, dans ce « Lointain » dont elle rapportait systématiquement les souvenirs sur ses toiles une fois de retour à Lake George (maison familiale des Stieglitz au nord de New York).

Elle ne cessera alors de peindre ce qui s’offre à elle : le ciel azuré, la porte ouvrant sur son patio, les cours d’eau, les crânes d’animaux, la route qu’elle voit depuis sa maison ou les nuages qu’elle observe lors de ses voyages aériens. Avec le temps, ses peintures semblent tendre vers des formes de plus en plus simples ; de petits aplats couleurs – carrés, ronds et courbes entourés de vide – remplacent les formes débordantes des œuvres antérieures.

Atteinte d’une dégénérescence maculaire, sa vue se détériore : quasiment aveugle, elle continuera cependant de peindre sans assistance jusqu’en 1972. « La peinture était devenue un réflexe, quelque chose qu’elle faisait même lorsque ses yeux ne distinguaient plus complètement leur sujet », selon Alicia Inez Guzmán. Ses dernières productions rappellent alors les œuvres abstraites de ses débuts, comme un ultime effort de remémoration : car, chez Georgia O’Keeffe, l’art et la vie étaient une seule et même chose.

Infos pratiques

Georgia O’Keeffe, Centre Pompidou (Paris 4e), jusqu’au 6 décembre 2021 – Tous les jours de 11h à 21h et le jeudi jusqu’à 23h, fermé le mar. – Billetterie par ici