Le 27 mai, le jury du 76e Festival de Cannes, emmené par le cinéaste suédois – et double vainqueur de la Palme d’or – Ruben Östlund, rendra son verdict au terme d’une compétition pour le moins relevée. Histoire de prendre son mal en patience, L’Éclaireur vous propose un retour sur quelques Palmes emblématiques qui, chacune à leur manière, ont marqué l’histoire du festival.

La plus musicale : Les Parapluies de Cherbourg (1964) de Jacques Demy

Film musical (« comédie musicale » serait un brin trop réducteur) rapidement devenu culte, Les Parapluies de Cherbourg est sans doute la Palme la plus entêtante de l’histoire du Festival de Cannes. Couronné du Grand Prix (lequel remplace provisoirement la Palme de 1963 à 1975), Jacques Demy livre ici un film proprement « en chanté » et cachant une profonde mélancolie sous son vernis Technicolor.

Premier film français à être intégralement chanté de A à Z, Les Parapluies de Cherbourg demeure culte à plus d’un titre, ne serait-ce que pour la partition inoubliable (une fois n’est pas coutume) de Michel Legrand ou la révélation de la toute jeune Catherine Deneuve, qui accède dès lors à une renommée internationale au même titre que son metteur en scène – préfigurant ainsi le succès de leur prochain film, le non moins culte Les Demoiselles de Rochefort (1967).

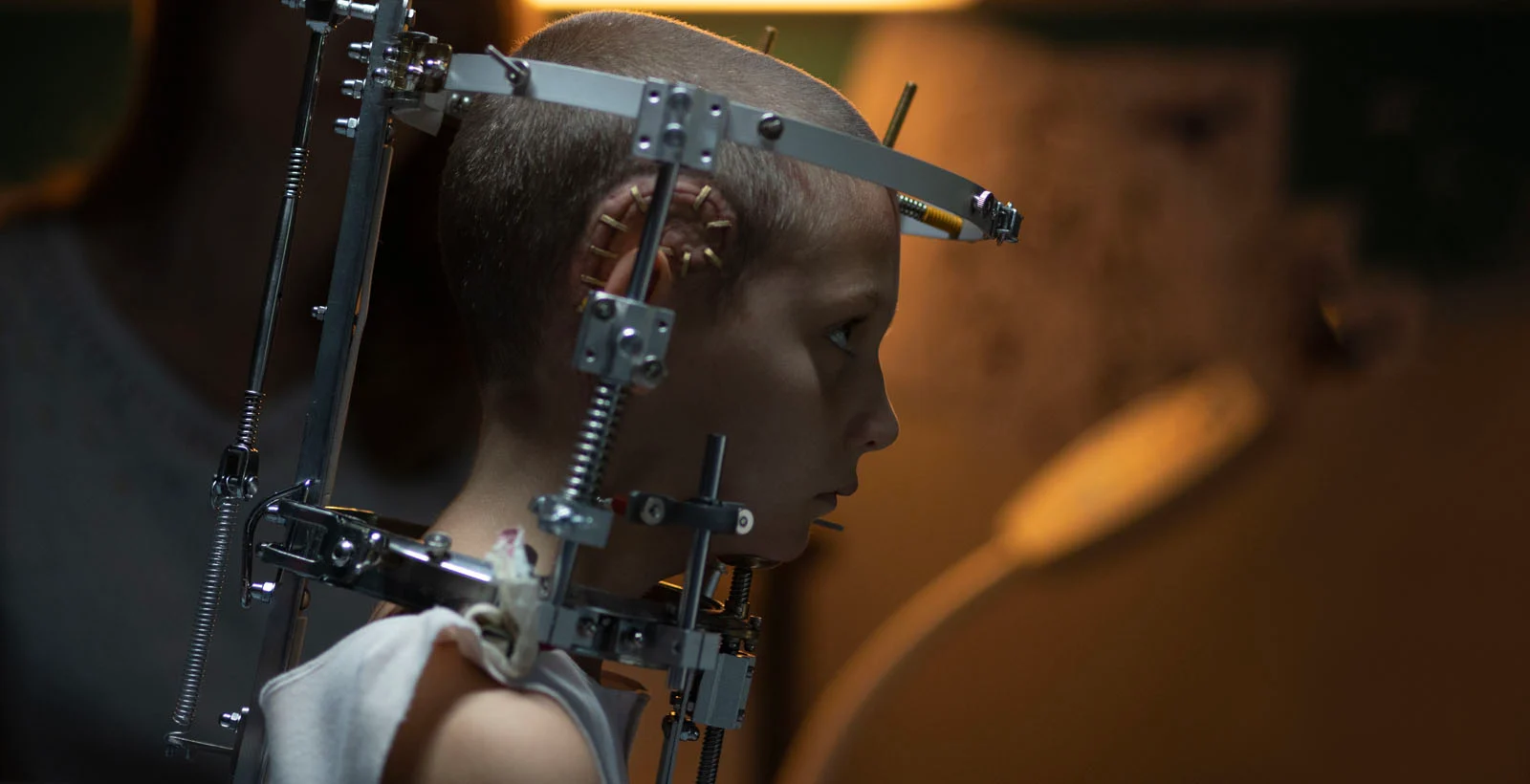

La plus trash : Titane (2021) de Julia Ducournau

Le deuxième long-métrage de Julia Ducournau n’est évidemment pas le premier film cannois à avoir révulsé une partie des spectateurs. Lars Von Trier (Antichrist, 2009) y est accoutumé, David Cronenberg (Crash, 1996) est également passé par là, sans compter le cinéaste autrichien Michael Haneke (Funny Games, 1997), double vainqueur de la Palme, Gaspar Noé, Kechiche et consorts.

C’est cependant la première fois qu’un film si ouvertement trash est parvenu à décrocher la récompense suprême – Titane n’a d’ailleurs pas fait l’unanimité lors de sa sortie, mais a cartonné aux États-Unis. Avec ses scènes horrifiques influencées par Cronenberg et John Carpenter, le film de Julia Ducournau, devenue au passage la deuxième réalisatrice à repartir avec la Palme d’or après Jane Campion en 1993 (La Leçon de Piano), marque la consécration d’un nouveau cinéma de genre alors en pleine éclosion et ancré dans les problématiques de son époque.

La plus controversée : Sous le soleil de Satan (1987) de Maurice Pialat

Une Palme d’or controversée, voilà un bel euphémisme. On aurait aussi bien pu se porter sur Underground (1995) d’Emir Kusturica, dont le portrait de la Yougoslavie a été perçu par certains (Alain Finkielkraut et Bernard Henri-Lévy, pour ne pas les nommer) comme un pamphlet nationaliste acquis à la cause serbe. Ou sur Farenheit 9/11 (2004) de Michael Moore, documentaire à charge contre George Bush – Quentin Tarantino, alors président du jury, se défendra d’avoir remis la Palme à une œuvre politique. Ou, plus loin dans le temps, la comédie Ces messieurs dames (1966) de Pietro Germi, voire La Dolce Vita (1960) de Federico Fellini.

On gardera cependant longtemps en mémoire les réactions épidermiques déclenchées par la Palme d’or décernée au cinéaste français Maurice Pialat pour son adaptation de Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos. Cette année-là, Les Ailes du désir de Wim Wenders et Les Yeux noirs de Nikita Mikhalov étaient donnés favoris ; venu récupérer son prix malgré la véhémence de l’auditoire, le réalisateur de Loulou (1980) et À nos amours (1983) a lâché cette phrase restée depuis dans les annales : « Si vous ne m’aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. » Ambiance.

La plus sulfureuse : La Vie d’Adèle (2013) d’Abdellatif Kechiche

Les films sulfureux ayant défrayé la chronique cannoise sont légion, que l’on songe à La Dolce Vita de Fellini, L’Empire des sens (1976) de Nagisa Ōshima, Sexe, mensonges et vidéos (1989) de Soderbergh, Basic Instinct (1992) de Paul Verhoeven, L’Inconnu du lac (2013) d’Alain Guiraudie, Love (2015) de Gaspard Noé, ou encore Mektoub My Love (2017) de Kechiche (encore lui). Plus rares sont ceux à se frayer un chemin jusqu’à la Palme d’or, comme ce fut le cas du cinquième long-métrage d’Abdellatif Kechiche, La Vie d’Adèle, mettant en scène la rencontre amoureuse (et pour le moins langoureuse) entre deux jeunes femmes incarnées respectivement par Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux. Malgré le parfum de scandale – dénonçant, outre les longues scènes de sexe explicites, des conditions de tournage déplorables –, le jury présidé cette année-là par nul autre que Steven Spielberg, imperturbable, a remis la Palme d’or à l’unanimité à Kechiche… ainsi qu’à ses deux actrices, fait unique dans l’histoire du festival.

La plus vue au cinéma : Le Salaire de la peur (1953) d’Henri-Georges Clouzot

Le plus grand succès au box-office – en France tout du moins – pour une Palme d’or remonte à 1953, à une période où les films primés sont plutôt bien suivis en salles. Le Salaire de la peur (1953) d’Henri-Georges Clouzot, qui fait l’exploit de décrocher l’Ours d’or à Berlin la même année, réalise ainsi pas loin de sept millions d’entrées dans l’Hexagone, le record pour une Palme d’or (suivi par les 5,7 millions d’entrées du Troisième Homme de Carol Reed, sorti quatre ans plus tôt).

Adapté d’un roman éponyme de Georges Arnaud, Le Salaire de la peur s’impose comme un pur film d’action se déroulant en Amérique centrale et dans lequel quatre hommes acceptent de convoyer un dangereux chargement de nitroglycérine sur 500 kilomètres de routes escarpées, au péril de leurs vies. William Friedkin (L’Exorciste, The French Connection) en a fait un remake tout aussi culte en 1977, Sorcerer (Le Convoi de la peur). Preuve que le film n’a rien perdu de son aura, Netflix a récemment dévoilé un premier aperçu d’un nouveau remake français prévu pour 2024…

La plus pop : Pulp Fiction (1994) de Quentin Tarantino

Difficile d’estimer quelle Palme d’or a eu le plus d’influence sur la cinéphilie mondiale, tant le palmarès du festival est parsemé de chefs-d’œuvre indémodables (La Dolce Vita, Le Guépard, Blow up, Taxi Driver, Apocalypse Now, Paris, Texas, Sailor et Lula et tant d’autres). Mais en termes d’impact sur la pop culture, impossible de ne pas penser à Pulp Fiction. En remportant à la surprise générale la Palme d’or, décernée cette année-là par Clint Eastwood, Quentin Tarantino, tout juste 30 ans, se hisse au sommet du cinéma mondial malgré les quelques protestations qui émanent du grand auditorium Louis Lumière.

S’il est loin de faire l’unanimité, en témoigne l’accueil mouvementé du jeune réalisateur sur scène, le deuxième long-métrage de Tarantino rencontrera pourtant un succès hors norme, rapportant plus de 200 millions de dollars au box-office mondial. La structure non linéaire du scénario, les dialogues au cordeau, le comeback de John Travolta, la révélation Uma Thurman, la bande originale saturée de tubes, les scènes iconiques à n’en plus finir : Pulp Fiction est un monument de la pop culture et demeure sans doute la seule Palme d’or à jouir de cette aura.

La plus traumatisante : Elephant de Gus Van Sant (2003)

En 2003, ce chef-d’œuvre de Gus Van Sant, produit par HBO, prend tout le monde de court en remportant à la fois la Palme d’or et le Prix de la mise en scène et en coiffant entre autres au poteau Dogville de Lars von Trier. Le film, envisagé rétrospectivement comme un des trois piliers de la « Trilogie de la mort » du réalisateur (après Gerry et avant Last Days), s’inspire de la tuerie du lycée de Columbine du 20 avril 1999. Ce qui fut, à l’époque, le plus important massacre perpétré dans une école américaine accoucha d’un véritable traumatisme, bien avant le 11 septembre, qui continue de hanter l’Amérique contemporaine – à l’instar d’articles glaçants dénombrant les « school shootings » (près de 400 à ce jour) depuis Columbine.

Malgré sa durée ramassée – moins d’une heure et demie – et son allure de petit film indépendant, Elephant demeure une expérience cinématographique indélébile pour nombre de cinéphiles.

Tourné dans un lycée près de Portland avec des lycéens du coin dénichés par le cinéaste, Elephant surprend par sa mise en scène épurée, sa forme labyrinthique et son scénario en apparence décousu. Dépourvu de tout discours surplombant, Elephant capte avec une poésie infinie – dans un ballet funèbre de travellings et de plans-séquences emmurés par la Lettre à Élise et la Sonate au clair de Lune de Beethoven – les déplacements de corps innocents que l’on sait déjà condamnés, rendant presque plus traumatisant et macabre le calme tranquille du stade de foot ou des couloirs du lycée que l’irruption inévitable de la violence. Magistral.