L’un des premiers contenus téléchargeables payants a changé la face de l’industrie du jeu. On vous explique pourquoi.

Derrière cet acronyme se cache le terme « downloadable content », ou contenu téléchargeable en français. Le principe est aussi simple qu’énoncé par ces deux mots : il s’agit d’un ajout disponible par une connexion externe, du moins au départ.

Les deux seules conditions pour qu’un tel type de contenu existe ont donc toujours été la connexion à une ligne extérieure et la présence d’un support réinscriptible. Bien sûr, dans la majeure partie des cas, il s’agit d’une connexion internet et d’un disque dur, mais les premières tentatives ont composé avec des techniques plus rudimentaires.

Les consoles balbutient

Si l’on exclut quelques pionniers sur consoles, avec un service dédié au téléchargement de jeux sur Atari VCS, la Megadrive et son Sega Channel ou encore le système Satellaview pensé pour la Super Famicom (la Super Nintendo japonaise), la première véritable console capable d’obtenir des DLC tels qu’on les connaît aujourd’hui a été la Dreamcast de Sega, avec son modem Internet embarqué.

Jusqu’alors, c’est surtout dans le monde du PC que ce type de contenus a commencé sa carrière, parant souvent à l’impossibilité pour certains développeurs de passer par le marché physique, et avec des offres presque systématiquement gratuites.

Le PC, débuts gratuits (ou presque)

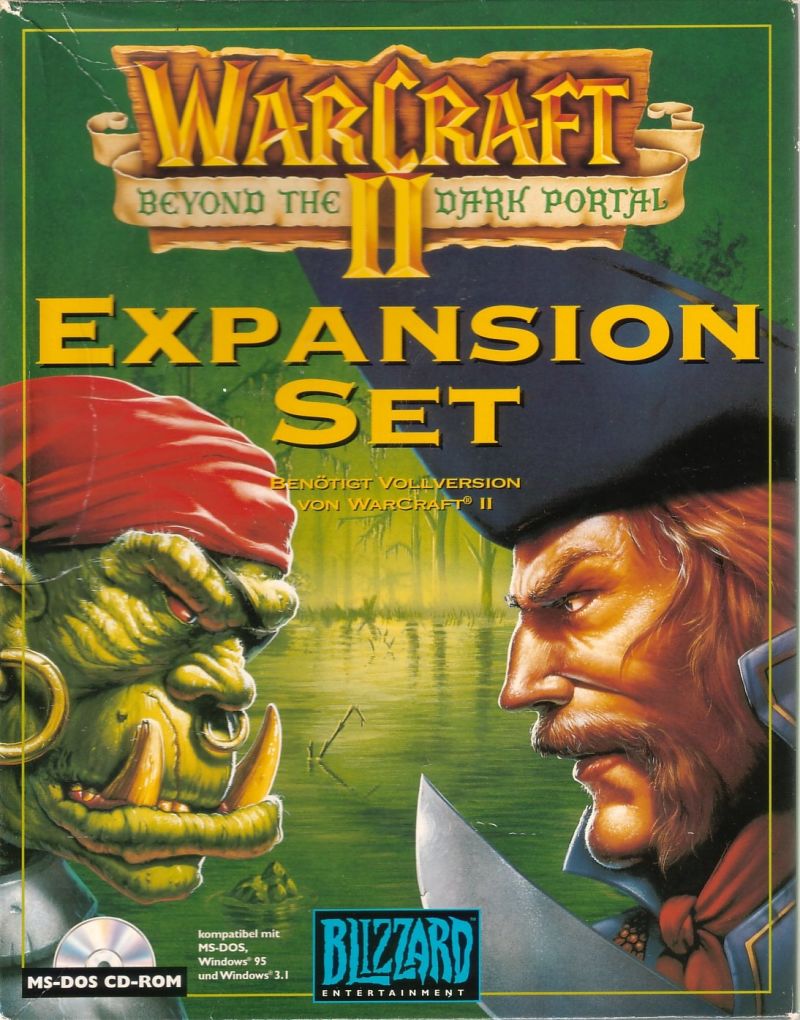

Au début des années 1990, les joueurs PC pouvaient acheter des contenus supplémentaires au format physique. Extensions de cartes, de modes de jeux et autres variantes du titre initial venaient s’ajouter au contenu de base, grâce à un CD-Rom vendu en sus.

On pense forcément aux géants de l’époque qu’était Warcraft et Starcraft de Blizzard, Command & Conquer de Westwood Studios ou Duke Nukem de 3D Realms.

À l’époque, le grand public n’y trouvait pas grand-chose à redire, les conditions étant claires. Si, après avoir retourné un jeu dans tous les sens, on voulait lui donner un surplus d’intérêt, un ajout moyennant finance était possible, avec une jolie boîte en bonus.

Le loup dans la bergerie

Lorsque la Dreamcast a commencé à proposer des DLC, alors téléchargeables par le biais d’un lent modem 56K sur une carte mémoire à la taille limitée, ces contenus étaient offerts en bonus. Mais quand Microsoft est arrivé sur le marché des consoles avec sa première Xbox, il a apporté, outre un disque dur intégré, une connexion internet reliée au Xbox Live, plateforme très ambitieuse préfigurant l’avenir du jeu en ligne sur console, largement inspirée de ce qui existait déjà sur PC.

Là encore, la majeure partie des contenus à télécharger était offerts, à quelques exceptions près du côté des jeux MS. Mais il s’agissait alors de contenus conséquents, s’ajoutant réellement à celui du disque optique initialement acheté.

Le cheval de la discorde

Les choses se sont gâtées avec le passage à la vitesse supérieure. La génération de consoles suivante, PlayStation 3 et Xbox 360 en tête, jouait alors à fond cette carte de la connexion internet tous azimuts, tant pour le jeu en ligne que pour l’achat de contenus.

Car oui, ce commerce était en passe d’en devenir un. Et c’est avec l’un des plus gros scandales du genre que le public a réalisé que le monde du jeu vidéo prenait un nouveau tournant : l’armure du cheval d’Elder Scrolls IV, un bonus assez quelconque, mais vendu à prix fort.

Le réel problème derrière ce DLC, c’est qu’il n’en était pas tout à fait un. L’armure était déjà présente sur le disque, l’achat permettait seulement de la débloquer. En dépit des critiques virulentes, la pomme était croquée, et les éditeurs n’allaient pas s’arrêter là…

Un coup franc pleine lucarne

Chaque grand nom de l’industrie a vu très tôt le potentiel des DLC. Chacun a tenté des expériences différentes, des approches sous divers angles, pour ne pas froisser les consommateurs, mais aussi pour tester leurs limites.

Lorsque FIFA a lancé le mode FIFA Ultimate Team, c’était d’abord sous la forme d’un DLC payant, en mars 2009, vendu autour de dix euros. À ce tarif, un ajout au jeu de foot de base permettait pour la première fois de se constituer une équipe formée par des cartes, à découvrir dans des packs ou à acheter sur le marché des transferts.

Évidemment, les packs étaient monétisés eux aussi. D’abord dubitatifs, les observateurs de l’époque ont dû s’incliner devant un succès immédiat : plus d’un million d’utilisateurs, des serveurs saturés et une manne non négligeable pour un premier essai.

Des footballeurs surpayés

Dès l’édition suivante, EA a continué en peaufinant sa formule. Pourtant, ce n’est qu’à compter de FIFA 11 que l’éditeur a pris conscience d’une évidence : en fournissant gracieusement l’extension FUT dans le jeu de base, la possibilité d’attirer de nouveaux « poissons » dans sa nasse augmentait de façon exponentielle, les ventes du jeu progressant chaque année.

Le début d’une ère de plus en plus soumise à la critique, avec les nombreux risques liés au mélange entre modes addictifs, argent réel et contenus aléatoires. L’ère des lootpacks, ces contenus « surprise », a longtemps entraîné des joutes légales entre collectifs de consommateurs et éditeurs. Reste que le mode FUT, le plus pratiqué par les joueurs de FIFA, génère des revenus colossaux, comme en attestent les bilans d’EA chaque année, avec en 2021 près d’1,6 milliard de dollars… Une expérience pour le moins enrichissante.

La guerre épisodique

L’autre approche innovante, mais tout sauf désintéressée, réside dans le système de saisons, qui garantit à l’achat de récupérer l’intégralité des contenus à venir sur une année pour un jeu donné, avec un coût final moindre, bien entendu.

Parmi les pionniers, on retrouve surtout des jeux de tirs, tels que Gears Of War ou Call Of Duty, qui ont vu très vite l’intérêt de ce que l’on appellera plus tard les jeux « systèmes », évoluant au fil du temps pour justifier des surcoûts ou des achats en jeu.

Un autre problème s’est alors vite révélé, celui des contenus donnant un avantage évident face à ses adversaires : l’appellation « pay to win », payer pour gagner, était née.

Des apparences trompeuses

Avec leurs visuels souvent mignons, leurs petits éditeurs que l’on croirait indépendants et l’avènement des écrans tactiles avec le premier iPhone, les jeux sur mobile n’ont pas été en reste dans cette grande évolution, loin de là.

Derrière l’image d’Épinal de l’époque, de grosses machines aux mécaniques bien rodées n’avaient pour seul objectif que d’appâter des joueurs en proposant un jeu gratuit, pour mieux ensuite lui proposer des atouts payants.

Le pay to win et les jolies appellations concernant les meilleurs clients, appelés « baleines » (en rapport à l’horrible, mais lucrative chasse au cétacé), viennent aussi de cet univers qui a fortement influencé celui du jeu de salon. Candy Crush Saga restera probablement comme le plus iconique de cette génération de jeux où l’on peut payer pour progresser.

Privé de propriété

Voilà pour les influences directes du DLC, de son évolution et de ses diverses branches. Cependant, c’est dans une autre direction, plus légale et sans doute bien plus lourde de conséquences que celles de notre bon vieux cheval du début qu’il convient de regarder. Dès le départ, les DLC sont considérés comme non transférables.

En clair, la propriété du contenu que vous avez acheté n’est pas totale, puisqu’il vous est impossible de le revendre. De ce constat, les éditeurs ont vite compris l’intérêt de développer, comme sur PC, des stores en ligne permettant de télécharger des titres complets, lorsque la technologie le permettait.

Adieu le marché de l’occasion qui agaçait tant les acteurs principaux du domaine. Et si les avancées étaient souvent délicates, elles ont parfois débouché sur des duels entre constructeurs. Impossible d’oublier le lancement de la Xbox One, avec sa volonté d’imposer des droits digitaux, largement moqué par son rival Sony…

Une question de physique

L’avènement du dématérialisé, consacré par le blanc-seing donné aux éditeurs par toute une génération d’accros aux DLC, a sonné le glas du format physique dans un silence assourdissant. Si aujourd’hui, vous voyez un jeu de votre bibliothèque virtuelle retiré du marché, vous le perdez pour de bon.

Vous ne pouvez pas le revendre non plus. Et n’évoquons même pas le cas des collectionneurs, qui regrettent avec nostalgie l’époque des jolies boîtes et des notices en couleur… Si Microsoft et Sony ont lancé des machines dépourvues de lecteur optique, ce n’est pas anodin.

Enfin, nombre de jeux exigent aujourd’hui une connexion internet permanente pour contrer le piratage. Si votre connexion est en panne, il faudra trouver une autre occupation. Beaucoup de problèmes pour une simple armure équestre, non ?