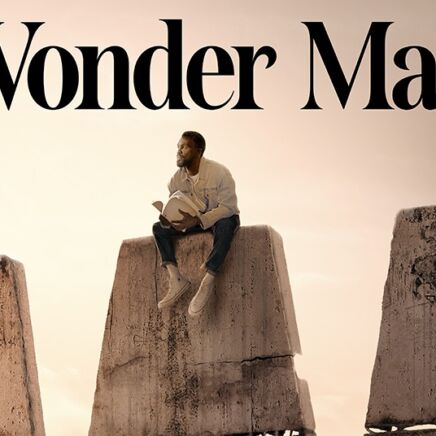

Après Glee et les fresques d’American Crime Story, Ryan Murphy s’attaque à une autre histoire mythique de l’Amérique : le duo John F. Kennedy Jr. et Carolyn Bessette.

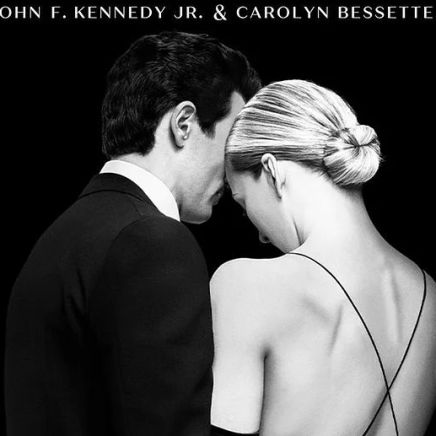

Dans la première scène de Love Story, tout est déjà écrit. John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly) et Carolyn Bessette (Sarah Pidgeon) se déchirent sur un tarmac ensoleillé avant d’embarquer pour le vol privé qui s’écrasera au large de Martha’s Vineyard. L’histoire à peine débutée, on en connaît déjà la fin : le couple américain le plus captivant de la fin des années 1990 va mourir. C’était il y a 27 ans.

Le temps qu’il aura fallu pour exhumer ce qui reste aussi LA dernière grande tragédie américaine entremêlant glamour, politique et up & down. Un cocktail explosif pensé dès le début de cette série historique, comme un flashback accéléré amenant fatalement, au bout de neuf épisodes, à ce crash d’avion qui bouleversera tout un pays.

Décollage difficile

Derrière ce projet, on ne retrouve pas un inconnu, puisqu’on le doit au scénariste, réalisateur et producteur Ryan Murphy. Si ce nom ne vous dit rien, pensez à Nip/Tuck, Glee ou Lady Gaga (elle a fait ses débuts en tant qu’actrice dans American Horror Story). Une série de Murphy sur les Kennedy, ce n’est donc pas rien. Mais si Love Story s’inscrit dans la cartographie murphyenne de l’Amérique qu’il aime à revisiter, étonnamment, son démarrage surprend par sa pédale sur le frein.

Les trois premiers épisodes, très linéaires et centrés sur les corps avantageux de ses deux héros, évoquent davantage la romance pop de Glee que la mécanique implacable de la première saison d’American Crime Story. Pour celles et ceux qui n’auront pas le courage d’aller plus loin, la série tiendra donc seulement au mimétisme troublant de l’inconnu Paul Anthony Kelly (un ancien mannequin dont c’est ici le premier vrai rôle) avec JFK Jr, lui aussi longtemps réduit à son physique de gendre idéal. Mais s’arrêter au jeu des ressemblances de biopic serait une erreur.

Un résumé de l’Amérique en 7 lettres

Au Scrabble, on dirait que c’est un mot compte triple : Kennedy. Depuis l’accès de John Fitzgerald à la Maison Blanche en 1961 jusqu’au double assassinat (en 1963 pour JFK et 1968 pour son frère Bobby) en passant par le décès de JFK Jr en 1999 (à seulement 38 ans), cette dynastie s’oppose en tous sens aux deux autres – les Bush et les Trump – qui ont, elles aussi, bâti un bout de l’Amérique telle qu’on la connaît.

Raconter les Kennedy, c’est convoquer l’une des grandes lignées politiques alliant le glam au pouvoir. C’est aussi revenir façon « what if » sur cette fin des années 1990 où le fils de JFK avait la planète à ses pieds et plein de femmes à ses bras (Madonna, Daryl Hannah…).

Promis comme son père à un grand avenir politique, le trentenaire qui se cherche encore va trouver sur sa route une ancienne mannequin devenue chef de la publicité chez Calvin Klein : Carolyn Bessette. C’est ici que l’histoire de Love Story s’accélère et que la romance passionnée des deux est résumée en neuf épisodes crescendo. Non, John John ne sera jamais Président des États-Unis. Et Carolyn ne se séparera jamais de celui qu’elle a adoré détester.

Ce parfum de Je t’aime moi non plus, on le retrouve notamment dans la bande-son – qui a dû craquer le chéquier à royalties – avec tout l’esprit des nineties, de Madonna, à Jeff Buckley en passant par Portishead, Radiohead ou encore Fiona Apple. Rajouté un soin quasi maniaque pour la texture des années 1990 (photographie légèrement désaturée, costumes minimalistes new-yorkais) et vous obtenez un polaroïd efficace de cette époque où l’Amérique incarnait ce sex-appeal culturel capable de générer des ondes émotionnelles bien au-delà de l’Atlantique.

La révélation Sarah Pidgeon

Outre Paul Anthony Kelly, convaincant dans le rôle fougueux de JFK Jr, c’est Sarah Pidgeon qui crève l’écran et porte littéralement Love Story. Presque inconnue à l’écran avant le début du tournage (un petit rôle dans Souviens-toi… l’été dernier en 2025, et puis c’est tout), l’actrice impose ici une Carolyn Bessette à la fois sensible, magnétique à l’écran et à mi-chemin entre la Kate Winslet deTitanic et la Natascha McElhone de Californication. Son secret ? S’être inspirée des milliers de photos de la vraie Carolyn Bessette publiée dans tous les tabloïds d’époque.

Comme elle l’a avoué à Glamour, l’actrice a dû enquêter sur une personnalité très privée, soulignant que « Carolyn était quelqu’un qui valorisait profondément sa vie personnelle ». Et cette tension entre désir d’anonymat et amour médiatique irrigue complètement la série. Dans un épisode, un ami du milieu de la mode lui lance qu’elle pourrait devenir « la Lady Di américaine ». Et la phrase agit comme une prophétie noire : la peur des paparazzis et la pression médiatique – déjà fatales à Diana – deviennent ici le principal moteur dramatique ; tel un miroir inversé de notre époque où l’ultra visibilité est devenue la norme.

Murphy évite l’accident

Sous ses dehors vintage, Love Story parle donc bien de l’Amérique actuelle. Moins frontal et faussement plus léger que d’autres œuvres de Ryan Murphy, le récit ressuscite une élégance perdue – celle d’une aristocratie démocrate à la Gatsby le Magnifique – pour mieux en mesurer la chute. Le crash de 1999, montré dès l’ouverture en flash-forward, devient ainsi une métaphore : celle d’un idéal libéral sophistiqué percutant la brutalité du réel avec la même intensité qu’un avion s’écrasant dans la mer.

Si l’exercice fonctionne, ce n’est finalement pas tant par la reconstitution esthétique quasi maladive que par la grâce des scènes (voir l’épisode 4) où naît l’amour entre deux êtres que tout opposait et réunis pour le meilleur (un mariage) et pour le pire (leur mort aérienne le 16 juillet 1999). Là, Ryan Murphy délaisse le simple biopic pour atteindre la tragédie romantique pure et il réussit à redessiner en filigrane cette Amérique d’aujourd’hui à la fois vulgaire et trumpiste où l’on retrouve un autre Kennedy, Robert Francis, ouvertement antivax et complotiste.