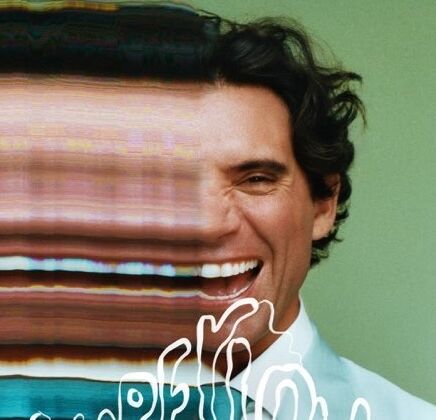

Après deux albums de pop française, Grand Prix (2020) et Saint-Clair (2022), Benjamin Biolay renoue avec des sonorités sud-américaines pour signer Le disque bleu, un double album « somme » empreint de toutes ses influences, d’Histoire de Melody Nelson à la bossa-nova. Rencontre.

Inspiré, Benjamin Biolay dévoile Le disque bleu, un 11e album foisonnant et solaire. Cet excellent cru nous fait voyager de Buenos Aires à Paris, en passant par Rio de Janeiro et Sète. De la même ampleur que son album triomphal La superbe (2009), il sonne aussi bien que Palermo Hollywood (2016) et Volver (2017), deux opus aux forts accents sud-américains.

À l’occasion de sa sortie, ce 16 octobre, L’Éclaireur a eu la chance de s’entretenir avec Benjamin Biolay afin de revenir sur cet album qui s’apparente à un formidable best of de savoir-faire nourri d’influences éclectiques.

Ce 11e album s’intitule Le disque bleu. Est-ce un clin d’œil au blues ?

Pas forcément ! Cette couleur m’a accompagné tout au long du processus de création de cet album, mais je voulais surtout lui donner une couleur, en référence au White Album des Beatles. Je souhaitais que les gens l’appellent Le disque bleu : c’est ma période “bleue”… [Rires]

Musicalement, ce double album est fortement imprégné de bossa-nova, un style finalement proche du blues.

La bossa-nova est, en effet, très proche du blues, comme le fado ou la chanson française d’antan. La complainte de la butte est un blues pour moi. J’aime évidemment ce que ce style musical décrit comme émotion, mais je n’utilise pas vraiment les suites harmoniques du blues originel de Robert Johnson.

Comment décririez-vous la bossa-nova selon l’approche que vous en avez ?

C’est une musique très savante, c’est une forme de jazz issue de la samba, mais aussi de la chanson française. N’oublions pas que Henri Salvador est l’un des pères de la bossa-nova, avec sa chanson Dans mon île, qui figurait dans le film Nuit d’Europe (1958). Une bande de jeunes à Rio en était folle. Elle passait à la septième minute du film ; ils allaient le voir tous les jours et repartaient à la 11e minute, quand la chanson était terminée, pour essayer d’en retrouver les accords. Parmi ces jeunes, il y avait des fondateurs historiques de la bossa-nova.

Composé, écrit et enregistré entre Paris, Sète, Bruxelles, Buenos Aires et Rio de Janeiro, ce double album est à l’image de la bossa-nova, un genre qui a voyagé de l’Amérique du Sud à l’Europe et vice-versa, au gré des dictatures et des exils. Comment avez-vous travaillé sur ce projet ?

J’ai initialement composé ces chansons en guitare-voix, comme à mes 15 ans, sans studio ni enregistreur multipistes. Comme je passe beaucoup de temps en Argentine, j’ai fini par vouloir enregistrer là-bas. Je me suis vite rendu compte que ça allait donner le ton de l’album. Le passage par le Brésil, lui, relevait d’une démarche plus volontaire. Je tenais à me confronter à des musiciens brésiliens, à Rio de Janeiro, pour marcher sur les traces de ceux que j’aime.

Justement, de quels musiciens brésiliens vous êtes-vous nourri, et lesquels conseilleriez-vous d’écouter pour se familiariser avec la bossa-nova ?

Il faudrait écouter Chico Buarque, et n’importe quelle chanson de Tom Jobim à la musique et Vinicius de Moraes au texte : toutes des chefs-d’œuvre. J’ai aussi réécouté le premier album de Philippe Katerine. On y entend plein de bossa-nova, alors qu’il date des années 1990, preuve qu’en France, nous aimons ce style depuis toujours.

Vous utilisez la guitare pour composer, mais vous lui rendez aussi hommage à travers un poème de Louis Aragon, Oh la guitare, que vous avez mis en musique. Pourquoi ce choix ?

Je feuilletais un recueil de poèmes d’Aragon quand je suis tombé sur Oh la guitare (ode à Pablo Neruda). Le texte m’a tout de suite interpellé et séduit. J’ai eu l’impression qu’il avait résonné comme une chanson dans sa tête, alors j’ai voulu lui donner vie sous cette forme.

Qui dit guitare, dit Brassens. Vous reprenez aussi sa chanson Les passantes, d’après un poème d’Antoine Pol. Était-ce pour rendre davantage hommage au compositeur qu’au parolier ?

J’ai tendance à penser que Georges Brassens, en tant que compositeur, est très largement sous-estimé. Il est évidemment reconnu comme l’un des plus grands auteurs de tous les temps, mais sa musique est tout aussi incroyable. Tout est enregistré de manière très simple, à la guitare et à la contrebasse ; à l’os, finalement.

Et pourtant, quand j’ai joué ce morceau avec des musiciens brésiliens, ils ont trouvé ça génial. Ils n’entendaient que le compositeur, avec ces suites d’accords de septième et ces dominantes typiques, qui évoquent finalement la musique brésilienne. Ça m’a vraiment touché. Brassens a un rapport au rythme extraordinaire, même quand sa musique est lente. Avec son contrebassiste Pierre Nicolas, ils forment presque un orchestre à eux deux.

Cet album est constitué d’hommages et, parmi eux, plusieurs à Histoire de Melody Nelson (1977), le disque culte de Serge Gainsbourg. De quelle manière a-t-il marqué votre parcours d’artiste ?

Je me suis rendu compte que, contrairement à toutes mes idées reçues, il y avait dans la chanson française des choses incroyables. Cet album a vraiment changé ma vie. Je l’ai découvert étant jeune, vers 11 ou 12 ans, en Allemagne, chez mon correspondant. Francophile, son grand frère m’a demandé si je connaissais Histoire de Melody Nelson de Serge Gainsbourg. J’ai répondu que non. On l’a alors écouté ensemble et j’ai pris une claque monstrueuse. Ce disque m’a complètement bouleversé, d’autant qu’il prenait toute sa dimension dans son bolide allemand qu’il conduisait à toute allure.

À ce moment-là, j’ai compris que la technique vocale importait peu. Serge Gainsbourg chantait à peine. La profondeur de ce qu’il racontait et l’orchestration suffisaient. Je l’ai offert à plein d’amis étrangers et, chaque fois, ils ont fini par l’écouter en boucle. C’est une révélation pour beaucoup de gens. La part du compositeur et arrangeur Jean-Claude Vannier y est pour beaucoup. Il avait d’abord sorti L’enfant assassin des mouches (1972), qui m’a aussi beaucoup inspiré.