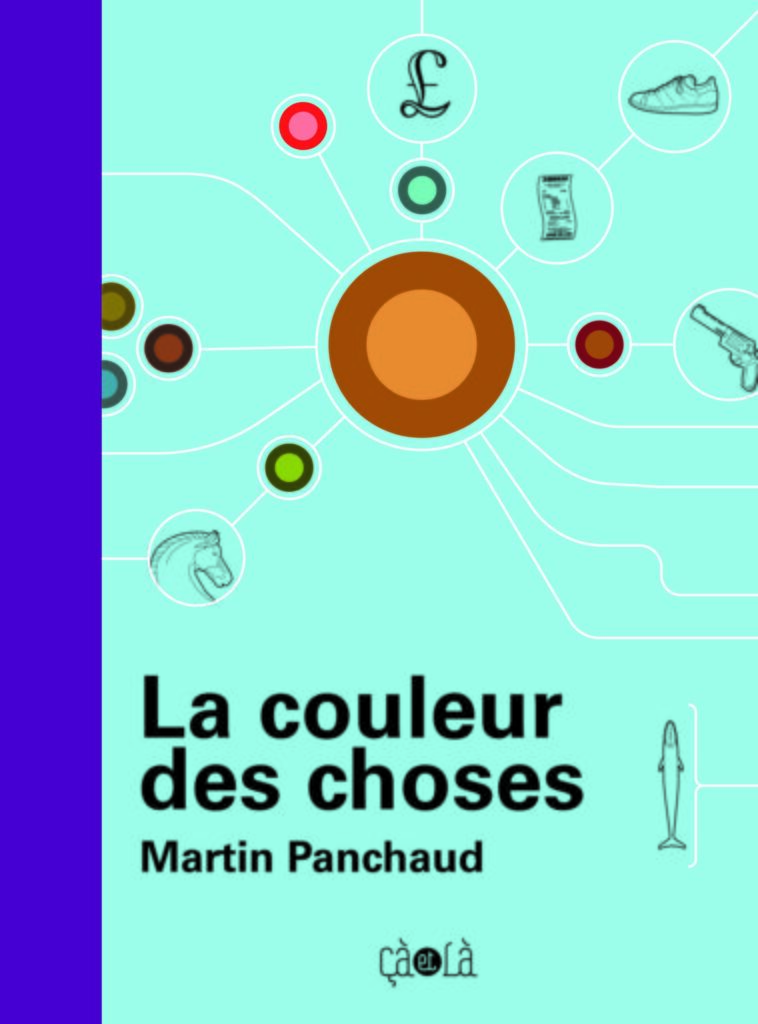

L’auteur suisse Martin Panchaud a décroché haut la main le prestigieux Fauve d’or au dernier Festival international de la bande dessinée d’Angoulême pour son tout premier ouvrage, La Couleur des choses. Il nous raconte la genèse de ce livre audacieux cassant allègrement les codes de la bande dessinée.

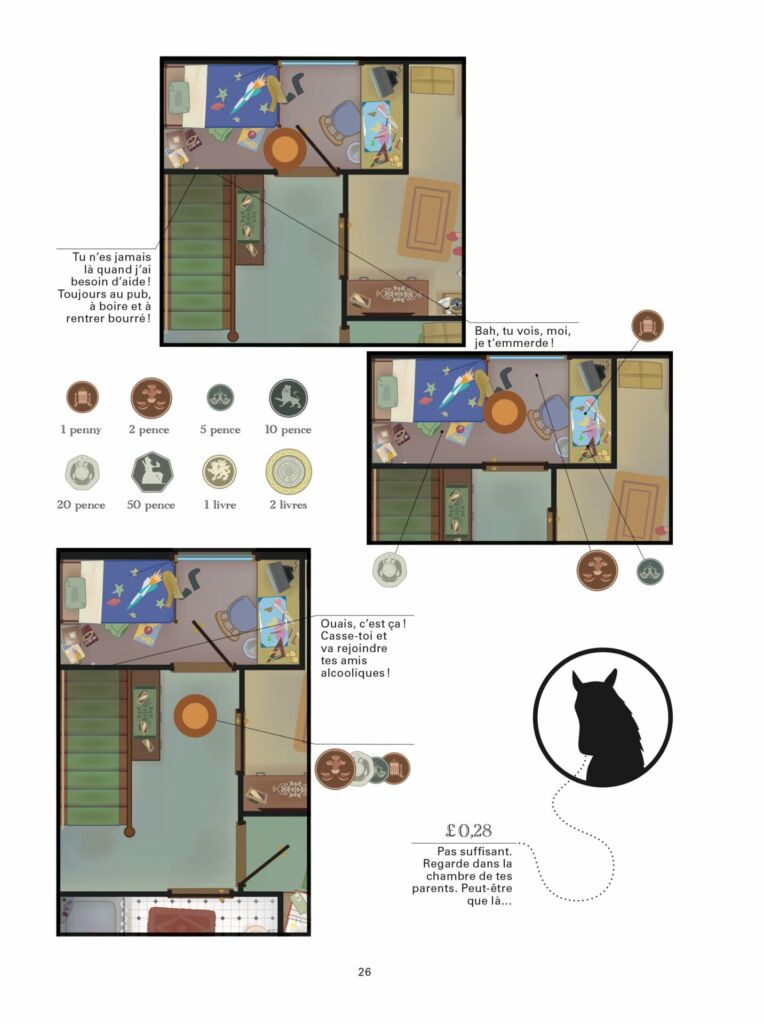

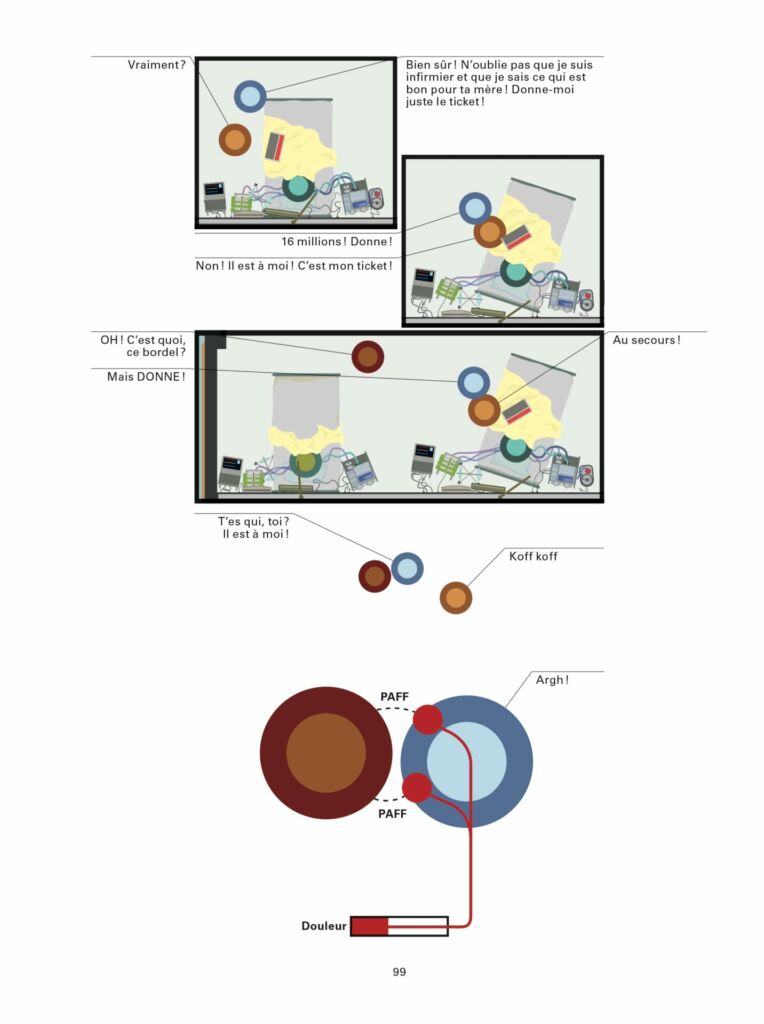

Martin Panchaud, auteur suisse originaire de Genève, s’est fait connaître pour l’originalité de ses créations sous forme d’infographies – notamment une adaptation phénoménale de Star Wars : un nouvel espoir de George Lucas sur plus de 120 mètres de long. Le 28 janvier dernier, il s’est vu remettre le Fauve d’or au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême pour son tout premier ouvrage, La Couleur des choses. Simon, jeune garçon anglais en surpoids malmené par une bande de voyous, voit sa vie changer du jour au lendemain après avoir parié sur une course hippique pour laquelle il dépense toutes les économies de son père, colérique et accro aux courses. Résultat : un ticket gagnant chiffré à plus de 16 millions de livres.

S’en suit alors une quête rocambolesque pour encaisser ce fameux ticket, quête d’autant plus délicate qu’il lui faut obtenir la signature de l’un de ses parents. Or, en rentrant chez lui, Simon découvre que son père s’est mystérieusement volatilisé tandis que sa mère, violemment agressée, se retrouve à l’hôpital dans un profond coma.

Une bande dessinée atypique de plus de 200 pages qui, malgré son mode narratif déroutant – les personnages y sont représentés par des ronds de couleurs –, se révèle extrêmement prenante.

Comment vous sentez-vous depuis que vous avez reçu le Fauve d’or à Angoulême ?

C’est assez incroyable de recevoir un prix pour mon premier Festival d’Angoulême et pour un premier livre. C’est de très bon augure pour la suite, je me dis que je vais pouvoir continuer à développer ce langage, cette narration. Ça valide des années de travail. La difficulté, c’est qu’après avoir décroché un Fauve d’or, quel est le prochain palier ? C’est un nouveau terrain qui s’ouvre à moi et je n’ai plus qu’à y aller.

Par quelle porte êtes-vous entré dans le monde de la bande dessinée ?

Un peu par accident. Contrairement à mes autres collègues, je n’ai jamais voulu faire de bande dessinée étant enfant. J’étais un grand dyslexique, je n’avais pas vraiment accès aux livres. Je lisais les BD en dilettante en regardant les images de grands classiques, Tintin, Léonard, Le Marsupilami, etc. Je voulais faire du multimédia et je me suis retrouvé à 18 ans dans la seule école de Suisse qui faisait de la bande dessinée, entouré de passionnés qui m’ont apporté plein d’ouvrages que je ne connaissais pas. C’est là que je suis tombé amoureux de ce langage. C’était une sorte de découverte sur le tard.

Comment votre livre a-t-il été initialement perçu ?

Dans un premier temps, quand j’arrive avec ce langage, je reçois d’une part des encouragements, des récompenses sur l’originalité du travail, et d’autre part un scepticisme et une froideur du côté des éditeurs. J’ai eu droit à des retours très paradoxaux. Mais j’ai continué jusqu’à trouver Serge Ewenczyk, le fondateur des éditions Ça et Là [maison d’édition publiant exclusivement des artistes étrangers et déjà sacrée l’an dernier à Angoulême pour Écoute, jolie Marcia de l’auteur brésilien Marcello Quintanilha, ndlr].

Vous n’avez jamais été tenté de convertir votre projet dans une forme plus classique afin de convaincre plus facilement les maisons d’édition ?

Mon objectif était justement de proposer quelque chose de très nouveau et en même temps de très populaire, dans le bon sens du terme. Ce n’est pas un livre autoréférencé ni un traité philosophique obscur. On est en terrain connu, avec beaucoup d’archétypes qui servent de repères pour naviguer dans le récit. Certains éditeurs me disaient que ce ça ne rentrait pas dans leur ligne graphique et qu’ils n’adhéraient pas à cette approche.

Beaucoup d’auteurs sont arrivés à la bande dessinée par le dessin ; je contredis un peu cette approche-là. J’aime à croire qu’avec ce prix, celles et ceux qui pensaient “je fais de la BD indé, c’est normal que ça ne marche pas” pourront à présent se dire que c’est possible.

D’où vous est venu ce goût de l’infographie et des formes géométriques ?

Je voulais faire du multimédia, car je comprends bien le monde informatique. Je suis très à l’aise pour construire des PC, bidouiller des logiciels, ce genre de choses. Après mes études de bande dessinée, j’ai entamé des études de graphisme. J’y ai appris l’équilibre, la force du blanc et du noir, l’harmonie, le sous-texte à travers la mise en page… À la sortie de tout ça, j’ai allié ce minimalisme du graphisme suisse à la bande dessinée. Je suis arrivé à ce langage qui me plaît beaucoup, c’est un outil que je peux manipuler facilement, contrairement au texte ou même à la graphie – qui chez moi est vraiment chaotique.

Quelles ont été vos principales sources d’inspiration ? On pense par exemple à Richard McGuire et son roman graphique Ici. On vous compare également à Chris Ware.

Ce qui est intéressant avec McGuire, c’est qu’il a sorti une proposition complètement originale et qu’elle a été approuvée. On se dit qu’on peut faire des choses totalement différentes et avoir un public. Il faut s’accrocher à ça. Chris Ware, on m’en parle beaucoup. Je trouve qu’il fournit un travail démentiel dans sa précision, son jusqu’au-boutisme, sa typographie… J’aime quand il sort des codes de la bande dessinée. Mais autrement, dans ses thèmes, ses tons, sa gravité très pesante, j’ai plutôt du mal à m’y retrouver. Je suis plutôt dans ce côté irrévérencieux et taquin, mais je comprends qu’on cherche la comparaison.

Le livre est traversé par une violence et un humour noir déconcertants, on se croirait parfois dans un film de Guy Ritchie…

Oui, c’est vraiment dans mon ADN. Ce cynisme me correspond assez bien. D’ailleurs, je suis en train de plancher sur mon prochain livre et on y retrouve déjà ce côté à la fois dramatique et absurde. Je crois que j’aurais du mal à m’en défaire, c’est un dosage qui me plaît.

Le choix de la BD vous est-il toujours apparu comme une évidence pour mettre en forme cette histoire ?

Je n’ai jamais remis en question le fait que d’autres territoires étaient autorisés. Mais, au vu de ma scolarité difficile, j’ai longtemps fait partie de l’équipe des perdants. Donc je ne me suis pas autorisé à penser à autre chose qu’à ça, car je maîtrise le processus de bout en bout. Je ne me suis jamais imaginé que je pourrais arriver avec un scénario dans un studio de cinéma ou de jeu vidéo, avec quelque chose que j’aurais écrit, étant donné que je fais trois fautes par mot. Il y a aussi cet aspect populaire que j’aime bien avec la bande dessinée. Je fais quelque chose pour un lectorat que je peux reconnaître et appréhender.

Comment travaillez-vous sur un tel projet ?

J’attaque d’abord le scénario. Une fois que je sais ce que je veux raconter et que j’ai des scènes en tête, je place mes personnages – mes petits ronds – dans les cases vides, puis j’insère les lignes de dialogues où elles doivent être. J’avance avec un canevas dans lequel je peux parcourir toute l’histoire sans les décors et, à partir de là, je crée les environnements, je comble les blancs, je dessine les schémas, je réécris parfois les scènes pour qu’elles puissent fonctionner sur plusieurs pages. Ce n’est pas comme au cinéma où il faut avoir tout fini au moment du tournage : je peux revenir à l’infini sur les scènes, les couper, modifier les personnages, etc. Je travaille l’œuvre en bloc et je la ponce jusqu’à ce que ça soit complètement lisse.

Votre livre est assez d’ailleurs assez cinématographique en termes de narration. Quel rôle a joué le cinéma dans votre parcours ?

Faute de lire des livres, je regardais beaucoup de films. À l’époque des vidéoclubs, je regardais parfois deux ou trois films par jour avec un ami. On regardait tout Woody Allen, on découvrait le cinéma coréen ou japonais : Takashi Miike, Takeshi Kitano ou Kurosawa. Arnaques, crimes et botaniques (1998) de Guy Ritchie est évidemment un de mes films phares. Snatch, Sherlock Holmes… On a l’impression d’un paysage familier, mais on se retrouve dans des situations complètement folles. Les personnages ne font que des mauvais choix qui les mènent vers des situations bien pires.

Pourquoi avoir choisi d’ancrer le récit en Angleterre ?

En sortant de mes études de graphisme, on était en pleine crise financière et il n’y avait plus de boulot. Je crois que mon conseiller au chômage était plus soucieux de notre état de santé mental que de savoir si on allait retrouver du travail ! Je me souviens lui avoir dit que j’aimerais voyager et il m’a proposé de m’envoyer trois mois à Londres pour apprendre l’anglais. Je me suis retrouvé dans une « famille d’accueil », loin de ma famille, de mon pays et de mes amis. Là-bas, j’ai pu mettre en place une routine d’écriture. J’étais dans un nouvel environnement qui me plaisait beaucoup – la nourriture, les gens, les habitudes, une grande ville comme Londres. C’est là que j’ai donc situé mon histoire : la maison du livre, j’y ai habité ! Le livre est né dans la pièce où j’écrivais, cette même pièce où le personnage de Simon comprend qu’il détient le ticket gagnant.

À la fin du livre, vous remerciez entre autres les logiciels qui vous ont aidé à sa réalisation. Vous menez aussi des séances de dédicace à l’aide d’un petit robot. Quel rapport entretenez-vous avec la technologie ?

Ces remerciements, c’est un peu un pied de nez. Pour être honnête, je suis dans un milieu artistique plutôt de gauche et anticapitaliste. Mais, sans ces outils informatiques, et avec ma dyslexie, je serais aujourd’hui dans une usine à répéter mille fois les mêmes gestes. Grâce à eux, j’ai pu m’affranchir de beaucoup de choses. Donc merci infiniment à Google, Apple et autres de m’avoir tiré de là !

Et ce qui me plaît avec ce robot, c’est qu’il résout beaucoup de mes problèmes. En ce moment, beaucoup d’amis auteurs quittent le monde du papier pour arriver sur des tablettes. Moi qui suis né dans l’informatique et le dessin vectoriel, je vais peu à peu vers l’encre, le papier… J’emprunte le chemin inverse. Je me dois quelque part d’être celui qui fait le pas de côté. J’aime bien ce statut d’outsider.

Aujourd’hui, certains artistes se sentent pourtant menacés par la technologie (par l’intelligence artificielle, entre autres).

On pourrait effectivement voir ça comme un piège, un moyen de se faire voler son savoir. Mais, par exemple, pour faire des études de cinéma, il fallait en général naître dans une famille qui autorisait cela, accéder à du matériel très coûteux, à des budgets, etc. Les barrières à l’entrée étaient énormes. Récemment, j’ai entendu parler d’un logiciel capable de générer une mise en scène complète en quelques minutes de calcul. À mon sens, ça permet à tous ceux qui n’en avaient pas les moyens d’accéder enfin à ce monde-là.

On peut dire que vous avez su exploiter cette brèche ?

Dans les études de bande dessinée, il faut de plus en plus attester d’un haut niveau en littérature, puis faire des études d’art. À partir de là, on peut espérer atteindre les éditeurs. Personnellement, j’ai raté toutes mes études, je n’ai pas de connaissances orthographiques et je ne sais pas “dessiner” comme on l’entend. Et pourtant, aujourd’hui, je suis le mec qui a remporté le Fauve d’or et le Grand prix de la critique ! Ça remet en question tout ce système. Avant, c’étaient ceux qui avaient le moyen de s’offrir de grandes études qui avaient du prestige. Aujourd’hui, un type seul dans son coin sur Internet peut les concurrencer. Les barrières sautent les unes après les autres.

La Couleur des choses, de Martin Panchaud, Çà et Là, 236 p., 24 €, en librairie depuis le 9 septembre 2022.