Le Goncourt à Laurent Mauvignier, le Renaudot pour Adélaïde de Clermont-Tonnerre, le Femina à Nathacha Appanah : la saison des prix vient de se conclure et, dans les médias comme en librairie, il n’y en a que pour les trois consécrations suprêmes. Et si on faisait un tour du côté des autres prix, moins médiatisés, moins prescripteurs, mais qui offrent une belle revanche à des autrices et à des auteurs qui, eux aussi, ont illuminé la rentrée littéraire ?

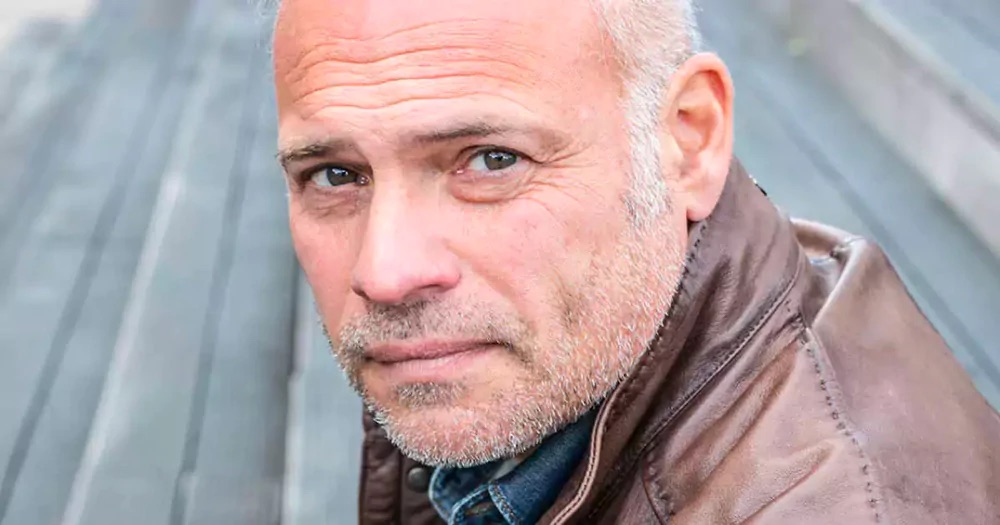

| Emmanuel Carrère, Kolkhoze

Défait dans le combat des chefs qui l’opposait à Laurent Mauvignier pour le prix Goncourt, Emmanuel Carrère a quand même remporté, sur le gong, un Médicis prestigieux, venant couronner son retour en grâce.

Quelques jours après le décès de sa mère, Hélène Carrère d’Encausse, historienne renommée de la Russie, première femme secrétaire perpétuelle de l’Académie et eurodéputée, l’auteur débarrasse l’appartement de fonction de ses parents. Dans le bureau de son père, un homme diminué, presque absent, il découvre un dossier contenant ses recherches généalogiques sur la famille de sa femme, la grande obsession de sa vie. Et Emmanuel Carrère de se sentir investi d’une mission. Celle de les mettre en récit à la manière d’une saga familiale qui traverserait les remous de la grande histoire, avec comme point de fuite sa mère, née à Paris en 1929 d’un père apatride, philosophe géorgien, « malheureux constitutionnel » qui abandonnera sa famille avant d’être fusillé pour collaboration, et d’une mère, apatride elle aussi, issue de la noblesse russe, mais obligée de fuir la révolution bolchévique.

En mêlant les archives et les mémoires de Nicolas, son oncle et mentor, en puisant dans les œuvres de sa mère, mais aussi dans leur derniers échanges, il reconstitue sous nos yeux, à coups d’instantanés, une partie de sa lignée et retrace le parcours d’une grande intellectuelle de notre temps, parfois aveuglée par son amour viscéral pour la Russie, mais qui fut de tous les combats pour dénoncer l’invasion de l’Ukraine.

Sous les traits de l’enquêteur méticuleux, du romancier habité ou du fils éploré, Emmanuel Carrère est partout dans ses pages, avide de raconter, empli d’amour et de fierté, prenant plaisir à nous livrer quelques histoires savoureuses – comme sa première invitation à Apostrophes pour une spéciale parent-enfant mémorable. Un moment qui symbolise, à lui seul, le lien unique qui le lie à sa mère.

| Fatima Daas, Jouer le jeu

Réussir son second roman quand le premier a tout emporté sur son passage et même conquis le Festival de Cannes avec une adaptation récompensée d’une Palme, voilà sans doute la tâche la plus ardue que peut rencontrer un·e jeune écrivain·e. Autant vous prévenir tout de suite : Jouer le jeu n’est pas la déflagration littéraire et sociétale que fut, en 2020, La petite dernière. Mais il n’en reste pas moins un passionnant roman d’apprentissage.

Brillante, mais en retrait du monde, observatrice aiguisée, écrivaine prometteuse, Kayden a été poussée par sa professeure de français à passer le concours de Science Po. À travers les ultimes pas au lycée d’une jeune fille qui n’est pas sûre de vouloir se conformer aux règles érigées par la société, Fatima Daas brosse les questionnements de notre époque à la paille de fer, entre transfuges de classes et assignations de genre.

Un tour de force romanesque qui a valu à la jeune écrivaine d’inaugurer le palmarès d’une toute nouvelle récompense littéraire, le prix Gouincourt, qui entend célébrer la diversité et l’écriture lesbienne francophone. Elle a d’ailleurs partagé cette récompense avec trois autres autrices : Wendy Delorme pour Le Parlement de l’eau (Cambourakis), Nelly Slim pour Entre ici et avant il y a la mer (Hystériques & Associées) et Sabrina Calvo pour Mais cette vie-là demande toujours plus de lumière (Éditions du commun). Longue vie à ce nouveau prix !

| Joseph Incardona, Le monde est fatigué

Une défaite en finale du prix Femina, mais une preuve de plus de la maestria d’un écrivain de plus en plus populaire. Chaque livre de Joseph Incardona, romancier décomplexé et désopilant, adepte du pulp et des comédies noires infusées aussi bien aux frères Coen qu’à Quentin Tarantino, est une bouffée d’air frais dans des rentrées littéraires françaises de plus en plus corsetées. Après Chaleur et ses improbables champions du monde de sauna, après les yuppies déglingos et le prof de tennis gigolo de La soustraction des possibles ou la prostituée faiseuse de miracles de Stella et l’Amérique, place désormais à la sirène mutilée, vengeresse insoupçonnée.

Après un terrible accident qui l’a détruite corps et âme, Nathalie a pris une décision radicale pour s’offrir l’espoir d’une renaissance : changer de vie, d’identité ; muer pour accomplir une plus sombre destinée. Devenue sirène dans un monde qui a fait du corps des femmes un objet de consommation comme un autre, Ève multiplie les ballets aquatiques dans les plus grandes villes du monde. Derrière sa nageoire s’affichent, encore vivaces, les cicatrices du drame, comme les marques posées sur elle par un homme désigné. L’heure de la revanche a sonné pour cette Monte-Cristo siliconée. Son chant fatal s’apprête à résonner.

| Laura Vazquez, Les forces

Défaite, elle aussi, en finale du Femina, Laura Vazquez avait déjà reçu le prix Décembre comme une sorte d’adoubement final de l’une des écrivaines les plus passionnantes de sa génération. Avec David Lopez et Simon Johannin, elle est la grande sœur d’une drôle de famille qui s’est constituée au sein de la nouvelle génération d’écrivain·e·s. Des alchimistes du verbe, venus sortir la poésie de l’ornière pour la faire entrer à coups de botte dans l’usine à fiction romanesque. Les forces est son deuxième roman, mais pourrait tout aussi bien être son cinquième recueil. Tout simplement parce qu’elle fabrique ses livres à rebours de l’idée d’intrigue ou de personnage. Ce sont d’abord les mots qui font les histoires. Des mots qu’il faut lire à haute voix pour en appréhender le pouvoir. Avec en prime une manie savoureuse : le détournement.

Après le flux de conscience dans La semaine perpétuelle, l’épopée homérique dans Le livre du large et du long, la voilà qui maltraite avec jubilation le récit d’apprentissage. En observant autour d’elle, une jeune femme réalise soudainement que la vie est devenue un jeu tragique où tout le monde tient sa partition et affute ses mensonges pour se conformer aux injonctions sociales et identitaires. Elle s’élance alors dans une croisade, débusquant les illusions, les trucs et les tics qui parasitent nos existences. Le livre, étrangement drôle et d’une humanité chaotique, est un appel à habiter à nouveau le langage, seul horizon pour réenchanter le monde.

| Agnès Michaux, Huysmans vivant

Finaliste malheureuse du Renaudot essai, Agnès Michaux peut se féliciter d’avoir écrit la grande biographie de cette rentrée littéraire. Cela faisait 67 ans, depuis la parution en 1958 de La vie de J.-K. Huysmans, signé par l’universitaire anglais Robert Baldick, que l’on n’avait pas consacré un livre au grand écrivain du XIXe siècle. Agnès Michaux répare cet affront avec brio. Une grande biographie se dévore comme un roman. C’est le cas de ce Huysmans vivant.

Dans cette reconstitution historique, elle fait revivre avec érudition et minutie une époque, le XIXe siècle finissant, et un lieu, le Paris littéraire et artistique bouillonnant. Avec un plaisir non dissimulé, elle offre une tribune à sa langue foutraque et furieuse. Avec le souffle d’une adepte qui veut restituer toute la force du génie, elle donne chair à un écrivain longtemps caricaturé qui semble bénéficier aujourd’hui d’un retour en grâce.

Joris-Karl Huysmans (1848-1907), l’auteur d’À rebours et de Là-bas, était certes un personnage déroutant, provocateur, décadent, sataniste même par moments, mais il était surtout un écrivain d’avant-garde, bâtissant des ponts entre le naturalisme de Zola et le surréalisme qui allait advenir, rassemblant après sa mort des héritiers aussi diamétralement opposés que Paul Valery et Michel Houellebecq.

| Jenny Erpenbeck, Kairos

Nul doute que l’écrivaine allemande Jenny Erpenbeck se consolera de sa défaite en finale du Médicis avec l’International Booker Prize qu’elle a reçu l’année dernière.

Deux cartons pour résumer six ans de vie commune. Voilà ce que Katharina reçoit à la mort d’Hans. Des documents, des photos, des objets, comme autant de souvenirs ravivés, de plaies jamais refermées. Pourtant, tout avait commencé comme dans la plus parfaite des bluettes hollywoodiennes. Le 11 juillet 1986, dans un bus qui traverse Berlin-Est – où surgissent déjà, le long du Mur, les premières fissures –, un coup de foudre entre celle qui n’avait alors que 19 ans, une jeune étudiante ingénue, passionnée de théâtre, et cet homme de 34 ans son aîné, écrivain marié, collectionneur de maîtresses. D’emblée, une relation déséquilibrée et les effluves d’un amour malsain, toxique. Terriblement jaloux, possessif, Hans déploie, dans une RDA crépusculaire, un système de surveillance et de contrôle digne de la Stasi. C’est d’ailleurs là que réside toute la puissance du roman de Jenny Erpenbeck, dans sa manière d’entremêler l’intime et le politique.

Page après page s’installe un jeu de miroir déformant où se reflètent deux visions contraires : plus le couple se consume et s’éloigne, plus les deux Allemagne se rapprochent et marchent vers la réunification. Et, tout au long du livre, de repenser à ce titre qui nous avait interloqué, Kairos, dieu facétieux de l’opportunité, symbolisant pour les êtres cette chance à saisir ou à regretter, et, pour les cités, ce moment de bascule qui marquera l’histoire pour l’éternité.