Conjuguant à merveille douceur et brutalité dans un langage frontal, Claude fait partie de la génération YouTube. La plateforme lui a ouvert l’accès à des musiques alternatives inspirantes et à des tutoriels astucieux, jusque-là difficiles d’accès. Il s’en est nourri pour façonner In extremis, son premier album de chansons électroniques et intimes, qu’il défend actuellement en festivals. Rencontre.

Du rappeur Tyler, The Creator à l’humoriste américain John Mulaney, en passant par l’écrivain portugais Fernando Pessoa, les influences de Claude font le grand écart. Et pourtant, le jeune auteur-compositeur-interprète parvient à les rassembler avec cohérence dans In extremis. Tout y passe : ses pensées les plus intimes comme ses observations sur le monde qui l’entoure. Ancrées dans le réel, ses chansons, aussi crues que poétiques, dépeignent sans fard la jeunesse, la sienne, avec un juste degré de cynisme.

Chaque fois qu’on vous questionne sur l’origine de votre pseudonyme, vous racontez une nouvelle histoire. Quelle est la version du jour ?

[Rires] J’arrête de raconter des histoires. Il y avait trop de mensonges à inventer et je commençais à manquer d’inspiration. Les gens savent désormais que Claude n’est pas mon vrai prénom. C’est le moins sexy de la longue liste que j’avais élaborée, mais aussi celui qui me restait le plus en tête. Surtout, il a pour moi un sens très personnel.

Avez-vous pris un pseudonyme pour vous créer un alter ego et vous offrir davantage de liberté ?

Exactement ! J’ai toujours aimé l’idée d’avoir un pseudo. Ça me permet de me dépasser et de ne ressentir aucune gêne. Sur scène, j’incarne un personnage, comme je pourrais le faire au théâtre. Sans ça, je me briderais davantage, j’analyserais le moindre de mes défauts.

Lors de la sortie de votre album, la presse vous a souvent présenté comme une version masculine de Zaho de Sagazan. Qu’en pensez-vous ?

Je ne suis pas vraiment d’accord, mais je le prends très bien. La comparaison est flatteuse, j’admire son travail. Les journalistes ont un peu cette obligation de classer les artistes pour que le public comprenne rapidement le genre de musique qu’il va écouter. Mais, dans notre cas, je trouve la comparaison un peu schématique.

Nous n’abordons pas les mêmes sujets, nous n’écrivons pas de la même manière et nous n’utilisons pas les mêmes instruments. Disons que nous appartenons simplement à la même famille musicale : la chanson française électronique ! En revanche, j’aime cette idée que nous formions une communauté d’artistes défendant un style commun. Cela correspond à ma culture musicale !

Quels genres d’artistes écoutiez-vous avant de vous lancer ?

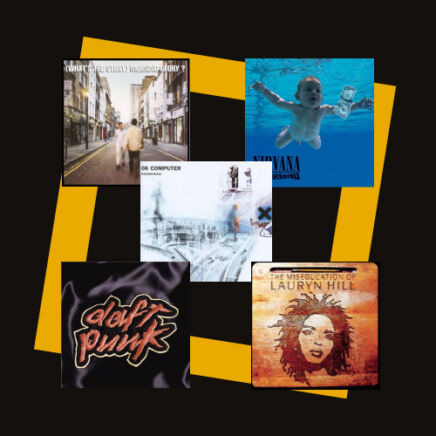

J’ai des goûts très éclectiques, qui vont de la soul à la musique électronique, en passant par le rock et le rap, qui m’a énormément influencé en matière d’écriture. J’ai beaucoup écouté des artistes indépendants assez radicaux, qui produisaient de la musique home made, mais aussi Aphex Twin, The Cure ou Ariel Pink. Bizarrement, j’ai fait l’impasse sur la chanson française.

Tyler, The Creator est probablement l’artiste que j’ai le plus écouté, même si nous avons un rapport à la musique très différent. Il privilégie la production à la mélodie et au texte, qu’il classe en dernier. Pour ma part, c’est l’inverse, du moins en ce moment. Je travaille déjà sur mon deuxième album, et j’ai envie que mes chansons soient tout aussi belles quand elles sont jouées sur un xylophone pour enfant.

J’attache désormais beaucoup d’importance à l’interprétation. Des groupes de rock comme Mannequin Pussy ou Wunderhorse, ou encore le chanteur Cameron Winter – qui a une voix extraordinaire – me touchent énormément. J’essaie de comprendre comment leur manière de murmurer ou de hurler parvient à véhiculer des émotions aussi fortes. La musique d’orgue, aussi, m’émeut profondément.

Votre titre Baisodrome est assez emblématique de votre écriture très intime. Elle fait écho au mouvement #MeToo, mais ce n’est pas vraiment son sujet, n’est-ce pas ?

En effet ! Dans le refrain, je parle de consentement, donc beaucoup de gens l’ont associée à #MeToo, et c’est très bien ainsi, mais ce n’était pas mon intention de départ. La chanson traite surtout de mon rapport à la sexualité quand j’étais adolescent. Je trouvais ça terrifiant. Ça me stressait énormément, car ça ne m’intéressait pas vraiment alors que tout le monde en parlait, comme s’il s’agissait d’une compétition permanente.

Votre album contient trois instrumentaux qui structurent l’ensemble comme des piliers. Comment avez-vous fait ce choix ?

Je trouvais intéressant d’ouvrir l’album avec un morceau purement instrumental, pour installer une ambiance. L’autre morceau, Changement à Mannheim, parle littéralement d’un changement de train et a été pensé pour être écouté dans le train. Il est donc volontairement répétitif, presque soporifique. Enfin, La nausée, qui est un morceau acid et nerveux, disait tout ce qu’il avait à dire sans paroles. Nous avons essayé d’en ajouter, mais ce sentiment de nausée qui monte se traduisait parfaitement en musique.

Est-ce un clin d’œil à La nausée de Jean-Paul Sartre ?

Oui, c’est un hommage direct à ce livre qui m’a beaucoup marqué. Je le trouvais très pertinent dans le prisme de l’album, totalement ancré dans le réel.

Pourquoi avez-vous intitulé votre album In extremis, qui donne également son nom à une chanson ?

Le terme In extremis résume très bien le propos de l’album, dans son sens étymologique premier. Il évoque le moment juste avant la mort. Aujourd’hui, dans le langage courant, il signifie plutôt “juste à temps”. Cette tension, entre urgence et basculement, résume bien l’album. Certains morceaux soulèvent des problèmes sans proposer de solution. Ils se situent à ce point de craquage où la suite nous est inconnue.

Est-ce vrai que vous ne voulez pas écrire de chansons joyeuses ?

Ce n’est pas que je ne veux pas, c’est que je ne sais pas. D’autres le font très bien avec beaucoup de talent. La majorité des morceaux que j’aime sont cathartiques, souvent complexes et chargés émotionnellement.

Vous avez trouvé l’inspiration dans les textes de Virginie Despentes, mais aussi dans la poésie de l’écrivain portugais Fernando Pessoa, comment l’avez-vous découvert ?

Mon chef de projet m’a conseillé de lire Pessoa, pensant que ça pourrait m’aider, et il avait raison. Il est subtilement cynique, mais aussi profondément vulnérable. Sa façon de traduire l’ennui me fascine ! Quant à Virginie Despentes, chacune de ses phrases est un coup de génie. Chaque mot compte. Il peut être moche, mais il sonne toujours juste.

Vous êtes en ce moment en tournée. Allez-vous dévoiler de nouveaux titres sur scène ?

Oui, mais un seul, car on n’a généralement qu’une heure : Les reproches ! Il n’est même pas encore terminé, mais il fait déjà son effet.