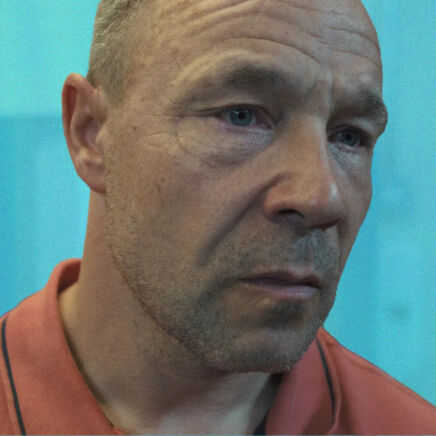

Quelques mois après avoir été sacré meilleur acteur aux César 2024 pour Le Procès Goldman, Arieh Worthalter est de retour au cinéma dans Comme le feu, de Philippe Lesage. À l’occasion de la sortie du long-métrage ce 31 juillet, L’Éclaireur s’est entretenu avec le comédien et son réalisateur.

Arieh, le film sort quelques mois après votre sacre aux César en tant que meilleur acteur pour Le Procès Goldman. Y a-t-il un avant et un après la cérémonie ?

Arieh Worthalter : Je ne le sens pas forcément comme ça, car je suis ici, devant vous aujourd’hui, pour faire la promotion du film de Philippe Lesage, qui n’a rien à voir avec mon César ou Le procès Goldman. Pour être honnête, je ne ressens pas de différence. Je ne me sens pas différent et je ne vais rien dire de différent. La seule chose qui a changé, c’est que l’on veut faire des portraits de moi maintenant [rires] ! Je roule toujours à vélo, je n’ai pas acheté une énorme moto [rires] !

Philippe Lesage : J’avoue qu’Arieh est plutôt resté le même. Il n’a pas pris la grosse tête. Je retrouve mon Arieh avec la promotion de ce film !

Comment l’idée de Comme le feu est-elle née ?

P. L. : L’idée du film est arrivée un peu par hasard. J’étais à une fête avec mon frère qui fait du cinéma aussi, il est documentariste. On s’ennuyait un peu. Nous sommes très amis, on peut passer des heures à parler. Nous étions complètement coupés de cette réalité, de cette soirée. J’ai commencé à l’interroger sur ce qu’il avait vécu lorsqu’il était jeune. Je l’ai questionné sur ce séjour qu’il avait passé, invité par la famille de son ami chez un grand cinéaste québécois.

« La maturité, pour moi, n’est pas forcément une vertu. Je pense qu’il faut garder un peu d’adolescence lorsqu’on est adulte. »

Philippe Lesage

Évidemment, l’histoire est très différente, bien qu’il y ait des éléments de base : l’ami, la grande sœur… Mais mon frère n’était pas amoureux d’elle, par exemple. Son histoire s’est aussi mêlée aux souvenirs que j’en avais parce que son récit, à l’époque, m’avait marqué. Quelques semaines après, j’avais un scénario. Dès que nous avons eu cette discussion, je savais que je tenais mon prochain film.

Comme le feu est-il né en réaction à vos précédents films ?

P. L. : Dans Genèse, mon précédent film, il y avait quelque chose de l’ordre de la jeunesse, de l’adolescence, du tumulte des premiers amours et de la sexualité. Avec Comme le feu, je voulais que les deux mondes se côtoient, qu’on ait un monde adulte de façon plus frontale. Dans Genèse, les adultes ne sont que des voix qu’on entend, mais qu’on ne voit pas vraiment. Ici, je trouvais l’idée du huis clos intéressante, car elle confronte tout le monde alors que la forêt représente le danger. Dans mon film, les enfants ont la vie devant eux et ils se retrouvent confrontés à ce monde adulte envers lequel ils ont énormément d’attentes.

Qui sont les personnages les plus mûrs dans le film, selon vous, les adolescents ou les adultes ?

P. L. : Je ne sais pas si un groupe domine l’autre. Je réfléchis davantage en termes de rencontre, parce que je ne sais pas si j’ai envie de qualifier les adolescents de matures dans le film, pas plus que les adultes, d’ailleurs. Je pense que les adultes ont vécu des choses que les adolescents n’ont pas encore vécues. La rencontre de ces deux mondes crée heureusement des réponses pour les adolescents dont le comportement semble plus mature que celui des adultes.

On voit une génération répondre à certaines questions de manière plus intelligente que ses aînés. De cette manière, il y a une certaine maturité que, peut-être, les autres personnages n’ont pas. La maturité, pour moi, n’est pas forcément une vertu. Je pense qu’il faut garder un peu d’adolescence lorsqu’on est adulte. Il y a d’ailleurs des choses qui me ressemblent dans les personnages adolescents. Quand j’ai notamment écrit les personnages de Blake et d’Albert, inconsciemment, j’ai sorti des choses de moi-même pour être sûr de ne pas leur ressembler dans la vraie vie.

Arieh, vous incarnez un réalisateur dans le film. Vous êtes-vous inspiré du statut de Philippe sur le tournage pour trouver votre rôle ? Y-a-t-il eu quelque chose de l’ordre de l’influence ou de la copie ?

A. W. : Premièrement, je me suis basé sur son scénario, sur des références qu’on a établies ensemble, des gens qui ont existé ou pas, d’autres films, d’autres personnages. Après, sur un plateau de cinéma, il se passe plein de choses. Réalisateur, acteur… Ce sont des métiers d’observation. Je ne peux pas m’empêcher d’observer tous ceux qui sont autour de moi. C’était donc logique d’observer mon réalisateur, mais je ne me suis pas basé sur Philippe pour incarner Blake.

Il y a peut-être une expression que je peux voler à quelqu’un sur le plateau. Parfois, c’est même un simple geste de la main que la personne fait souvent. Je dois avouer que c’est passionnant, en tant qu’acteur, de jouer un réalisateur et de représenter la figure créative. Et puis, je connais un peu le milieu, c’est assez drôle comme situation, et plus facile à interpréter, même si on ne voit jamais Blake travailler. Le film traite avant tout de la création. Il y a beaucoup de discussions de fond sur ce que c’est de créer et sur la façon de créer ensemble.

P. L. : Je n’ai pas voulu faire de Blake et d’Albert mes propres alter ego, car si je dois me reconnaître dans un personnage de réalisateur, ce ne serait pas celui de Blake. Je pense qu’il essaie de cacher son jeu. Je pense qu’il se sent en profonde remise en question ou traversé par un sentiment d’insécurité, ce qui n’est pas mon cas. Sur ce film, j’ai eu un très beau tournage. Il n’y a rien de plus angoissant pour un réalisateur que de ne pas arriver préparé et de ne pas savoir ce que l’on veut sur un plateau. Ça m’est déjà arrivé d’avoir des moments, sur de précédents films, où j’ai été submergé par l’angoisse. Sur ce film, je me suis dit que j’allais accepter cet état. Je ressemble plus au personnage de Vincent Macaigne dans Irma Vep qu’à Blake [rires].

« Les Québécois sont très poétiques. Même dans leur langue, il y a beaucoup de poésie. »

Arieh Worthalter

A. W. : Je me suis plus inspiré de Paul Ahmarani, l’acteur qui joue Albert, que de Philippe. Par rapport à ce qu’il faisait, et en découvrant qui il était, mon personnage se définissait autrement. Je me suis inspiré de son jeu et de ce qu’il proposait sur le plateau.

Avez-vous eu l’espace pour de l’improvisation sur le tournage ? Les nombreux plans séquences ou plans fixes nous laissent imaginer que vous laissiez le cadre nécessaire aux acteurs pour évoluer.

P. L. : Oui, bien sûr, mais c’était une improvisation contrôlée, dans le sens où il y avait du travail.

A. R. : L’improvisation ne veut pas dire faire n’importe quoi. Il y a une trame, il y a la scène, et autour de ça, effectivement, on pouvait broder, on pouvait partir ailleurs pour revenir.

P. L. : C’est la raison pour laquelle je voulais travailler avec Arieh, parce que je savais qu’il était très à l’aise là-dedans, même chose avec Paul. Ils se sont nourris mutuellement. C’est ce que je recherche toujours, ces moments d’authenticité où les acteurs sont plongés dans quelque chose où ils s’approprient le personnage complètement, s’approprient le texte et où ils peuvent en sortir librement pour y revenir ensuite. C’est la seule façon dont j’ai envie de travailler avec mes comédiens.

Il y a quelque chose de l’ordre de se débarrasser de ses intentions, aussi. Il y a une phrase très belle qui dit que “le meilleur nageur est celui qui oublie qu’il est dans l’eau”. Ça m’inspire beaucoup parce que c’est un peu comme ça que je vois notre travail dans ces moments de grâce. On est dans une espèce d’euphorie. On s’oublie parce qu’on a tellement de plaisir à faire ce qu’on fait qu’on oublie même qu’on est en train de tourner un film. J’ai eu des moments comme ça sur ce film, où j’avais l’impression que je n’avais plus besoin de dire quoi que ce soit, car les choses se mettaient en place naturellement, c’était formidable.

Quel challenge le huis clos représente-t-il en tant qu’acteur et en tant que réalisateur ?

P. L. : Je ne voulais pas faire un huis clos au sens strict du terme, car c’était important qu’il y ait cette nature autour, qui finalement n’est pas vraiment une issue au problème. Je voulais qu’elle soit omniprésente. C’était fondamental, c’était le film. Je voulais que l’on plonge dans cet univers avec cette nature mystérieuse, menaçante. Je voulais confronter mes personnages à ça. J’ai essayé vraiment de sortir du huis clos traditionnel. D’ailleurs, à travers cela et grâce aux plans séquences des scènes de dîners, par exemple, je vois un langage cinématographique très stimulant.

Le film évoque aussi les premiers émois amoureux. En quoi vos expériences et vos souvenirs personnels ont-ils nourri le film ?

P. L. : J’étais très autobiographique dans mes deux précédents films, Genèse et Les Démons. J’avais vraiment vécu ce que mes personnages vivaient. Avec Comme le feu, j’ai une distance par rapport à mes personnages plus jeunes. Il y a quelque chose dans cette timidité, peut-être, dans laquelle je peux me reconnaître lorsque j’étais jeune, dans laquelle je reconnais Jeff aussi. Évidemment, je me reconnais dans le fait qu’il est très jeune, qu’il fait du cinéma sans avoir nécessairement encore écrit son premier scénario, mais je pense qu’il y a un moment aussi où le personnage ne nous appartient plus une fois qu’il est interprété par un acteur.

Quelle différence faites-vous dans le cinéma francophone entre le cinéma français et québécois ? Existe-t-il une sensibilité différente, selon vous ?

A. W. : Je trouve que l’on travaille différemment. Il y a une influence du cinéma américain dans la manière dont fonctionne la production ou la logistique. J’ai travaillé au Maroc, en Bosnie, je suis aussi allé tourner en Russie. Tout le monde travaille différemment dans chaque pays et j’embrasse ça. Parfois, il s’agit de détails : par exemple, la manière dont on est syndiqués au Canada est très claire.

En termes artistiques, je crois qu’il y a des sujets qui habitent plus une société qu’une autre. Je ne connais pas assez bien le Québec, bien qu’il y ait une poésie dans le vivre-ensemble québécois que je ressens peut-être un peu moins de ce côté de l’Atlantique. Les Québécois sont très poétiques. Même dans leur langue, il y a beaucoup de poésie.

Quelle est l’œuvre culturelle que vous attendez avec impatience à la rentrée ou dans les prochains mois ?

A. W. : Tout d’abord, il y a le film de Philippe Lesage ! Mais sinon, j’attends avec impatience le film de Laurent Micheli, Nino dans la nuit, qui sort très prochainement.

P. L. : J’ai très envie de voir le dernier film de Miguel Gomez, Grand Tour, qui était présenté au Festival de Cannes !

Comme le feu, de Philippe Lesage, avec Arieh Worthalter, Paul Ahmarani, Noah Parker et Aurélia Arandi-Longpré, 2h35, le 31 juillet au cinéma.