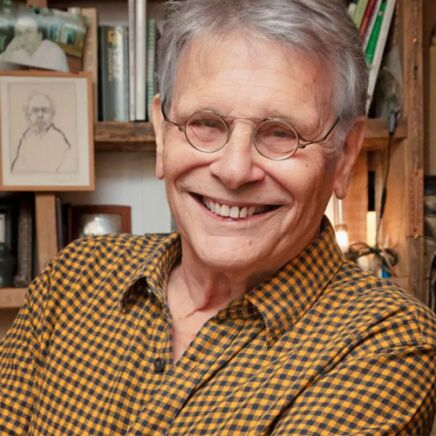

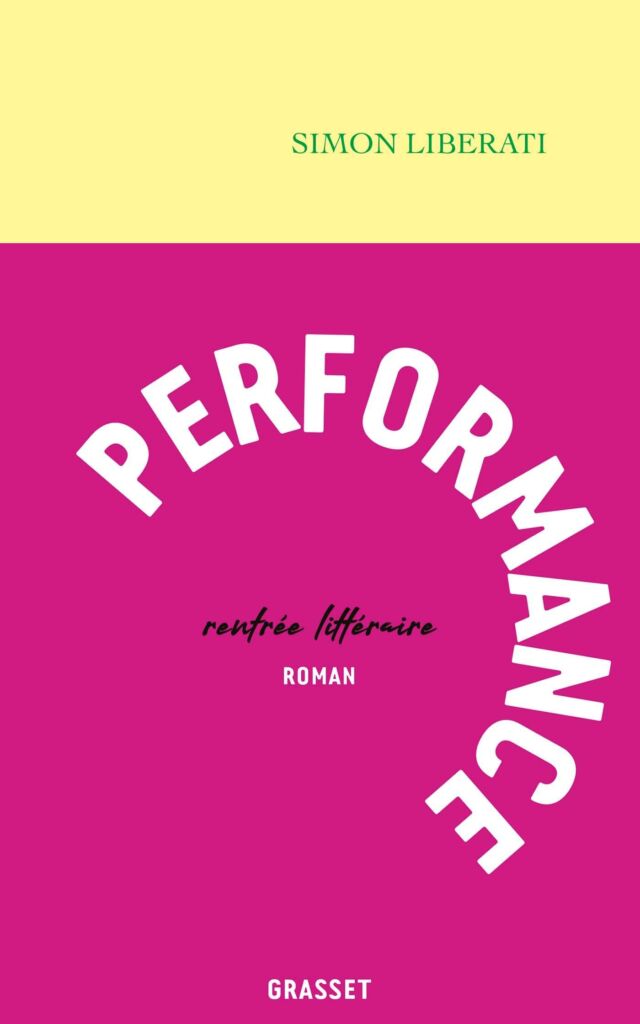

Après le prix de Flore en 2009 (pour L’Hyper Justine) et le prix Femina 2011 (pour Jayne Mansfield 1967), Simon Liberati vient de remporter le prix Renaudot pour Performance. Dans ce livre, l’écrivain joue avec les codes de l’autofiction en déployant un personnage de romancier septuagénaire en panne d’inspiration. Alors qu’il accepte d’écrire une minisérie sur les Rolling Stones, il noue en parallèle une relation amoureuse avec sa belle-fille de 23 ans, qui met en lumière la puissance du temps – celui qui passe et celui qui reste. Rencontre.

Recevoir le prix Renaudot, c’est un vrai symbole. Quelle a été votre réaction en apprenant que ce livre l’avait remporté ?

C’est particulier. J’ai une expérience des prix, j’ai reçu le prix Femina il y a une dizaine d’années, que j’avais vécu très différemment. Ce qui s’est passé avec le Renaudot, c’est que, dans ma tête, je ne l’avais pas. Parfois, on a une petite voix qui nous dit qu’il y a quand même une chance. Et là, j’avais vraiment tué cette petite voix, parce que j’avais des chances de l’avoir à un moment, et mes éditeurs m’avaient prévenu que ça allait être compliqué. Et lorsqu’ils vous disent que ça va être “compliqué”, ça veut dire que c’est mort…

Comment l’avez-vous appris ?

J’étais dans le bureau d’Olivier Nora (le PDG des Éditions Grasset, ndlr) le jeudi matin, c’était un peu l’enterrement de la tante Adèle. Il y avait une autre autrice qui était en finale (Claudie Hunzinger, avec Un chien à ma table, prix Femina 2022, ndlr). Pourtant, on sait bien que c’est toujours la loterie. Qu’au moment de la délibération, il y a toujours des choses qui se passent qui ne sont pas prévues. Ça n’est pas joué. Comme le disait Manuel Carcassonne (directeur des éditions Stock, ndlr) : “Si c’était truqué, on l’aurait toujours.” Mais j’avais fait le deuil, j’avais préparé mes sacs, j’étais pratiquement en train de partir. Et tout à coup, le téléphone a sonné. J’étais évidemment content, car je n’avais pas eu de prix depuis un moment.

Le prix Renaudot, c’est tout de même une vraie reconnaissance…

Ce qui m’a fait plaisir, c’est que j’ai compris, après coup, qu’il y avait eu un vote qui avait beaucoup reposé sur le livre. C’est-à-dire qu’il y a des jurés qui, a priori, n’étaient pas vraiment pour moi. Pourtant, le livre a été lu, et j’ai senti qu’il l’avait été.

J’ai vraiment senti que ça a été lui (sic), et non pas des histoires éditoriales ou un phénomène de mode (comme avec Jayne Mansfield 1967, par exemple […]).

Le fait que le jury d’un prix assez littéraire récompense le livre, ça fait plaisir. […] À mon âge, ce qui fait aussi plaisir, c’est de se dire que, finalement, ce livre a été lu et apprécié, et que c’est ça qui a fait la différence. Voilà pourquoi je suis content.

Dans Performance, il est question d’un écrivain septuagénaire en panne d’inspiration : comment pourrait-on qualifier ce livre ? Autoportrait romanesque ? Autofiction ? Rien de tout cela ?

J’ai décidé de vieillir le héros par rapport à moi, et, par ailleurs, de ne pas lui donner de nom. Je n’ai pas voulu lui coller un faux nez comme je l’ai fait parfois dans certaines fictions. Je l’ai vieilli en me disant que, de toute façon, l’histoire est scandaleuse. Elle l’était déjà dans le temps, mais elle l’est depuis un moment, aujourd’hui, elle l’est encore plus. Alors autant aggraver mon cas.

Quid de cette dimension romanesque dans Performance ?

Le problème de l’autofiction (car, dans une certaine mesure, c’en est une, soyons francs), c’est que la fiction disparaît très vite. L’homme l’emporte très vite sur l’auteur. Ce que je reproche aux autofictions, parfois, et à des autrices notamment qui me plaisent, c’est qu’elles ressemblent un peu à des stands ups. On va écouter l’auteur parler de ça. Or, je voulais que mon livre soit un livre non pas “à l’ancienne”, mais qui ait une dimension romanesque et littéraire.

Quand je mélange ma vie avec la fiction, je mélange aussi la fiction avec ma vie. Je pense à Lolita, qui m’a énormément influencé, aussi bien le roman de Vladimir Nabokov que le film de Stanley Kubrick. Je vis les choses de manière littéraire, je vis ma vie comme si c’était romanesque. C’est surtout ça qui m’amuse. Finalement, la vie me sert à alimenter ma fiction, et ma fiction sert à alimenter ma vie.

J’avais écrit Eva, qui, dans une certaine mesure, était aussi une autofiction. Ce livre-là est presque la suite d’Eva, si j’étais un peu osé. Je ne voudrais pas que le côté autofiction l’emporte.

« Je vis les choses de manière littéraire, je vis ma vie comme si c’était romanesque. »

Simon Liberati

Tout ceci peut malgré tout contribuer à ancrer un « personnage » littéraire…

Je suis un auteur qu’on connaît, mais dont on n’a pas forcément lu les livres, en tout cas dans le milieu de la librairie. On a donc des idées préconçues qui ne sont pas toujours très bonnes sur moi. Et moi, ce que j’aime quand même, c’est la littérature, donc à partir du moment où le livre est lu (et j’espère qu’il va l’être un petit peu plus cette fois-ci), et bien voilà.

Mais Performance n’est pas une autofiction, parce que je ne suis pas, moi, Simon Liberati, à dire mon nom. Je ne suis pas le héros de ce livre. Le héros de ce livre est un type qui se fait appeler “Mimi” par sa petite amie, ce n’est pas un diminutif de Simon. En plus, il a 71 ans (Simon Liberati a 62 ans, ndlr), et le pauvre n’arrive plus à écrire, alors que moi, c’est plutôt le contraire. Donc on n’est pas vraiment dans la réalité.

« Je suis un auteur qu’on connaît, mais dont on n’a pas forcément lu les livres, en tout cas dans le milieu de la librairie. »

Simon Liberati

Deux récits se mêlent, entre la réalité et la fiction, et, en parallèle, le personnage principal vit une histoire d’amour avec Esther, sa belle-fille de 23 ans : est-ce que ce qui lie ces deux personnages, ça n’est pas aussi le rapport au temps ? Le temps qui passe, le temps qui reste…

Oui, le temps qui passe, le temps qui reste… Le temps qui passe, c’est Esther, la jeune fille qui a la beauté du diable. C’est une inquiétude qui est très forte aujourd’hui chez les gens nés aux alentours des années 2000. C’est l’impression que, si vous n’avez pas fait quelque chose à 24 ans ou 25 ans, c’est mort. Ce qui n’était pas vraiment le cas à mon époque. On pensait plutôt qu’il fallait être mort à 24 ans.

Il y a donc effectivement cette idée qui va disparaître, cette beauté du diable. Il y a le docteur Faust, ou plutôt le Dom Juan d’un côté, convoqué par les démons au moment où il doit rendre compte, et de l’autre, la jeune fille qui, elle-même, est poursuivie par le temps. Ces deux-là ont affaire avec le temps, cette affaire est mal engagée, et la fin ne sera pas commune. Elle va forcément partir, et lui va forcément mourir, ou, en tout cas, se retrouver seul.

Entre les deux personnages, on évoque régulièrement la notion de relation scandaleuse.

Il y avait, dans ma vie, cette idée-là : à partir du moment où vous vous mettez avec quelqu’un d’aussi jeune publiquement (parce que malheureusement, les choses sont vite publiques, surtout quand il y a des faits divers), dans une transgression importante par rapport à quelque chose – même si ça n’est pas réel – notamment avec la pression moralisatrice aujourd’hui, il y avait cette urgence.

J’ai donc écrit le livre dans une atmosphère qui n’était pas Bonnie & Clyde, mais une atmosphère de mauvaise conscience, qui est un des thèmes principaux du livre et de beaucoup des livres d’ailleurs. Les gens qui ont mauvaise réputation (ce qui a pu être mon cas) ont souvent très mauvaise conscience eux-mêmes.

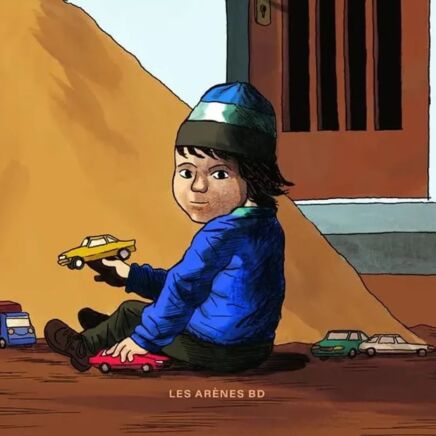

Dans Performance, le personnage accepte la proposition de deux producteurs de scénariser une minisérie sur les Rolling Stones. En parallèle, il est notamment question des années 1967 à 1969, qui semblent s’imposer comme un tropisme littéraire chez vous. Pour quelle raison ?

Parce que je suis un obsessionnel. Il se trouve que j’ai commencé par la mort de Jayne Mansfield qui a eu lieu en juin 1967, qu’ensuite, j’ai fait la mort de Sharon Tate qui a eu lieu en août 1969. Et comme j’ai écrit Les Démons – ma fiction romanesque en trois épisodes, dont le deuxième épisode va sortir dans pas très longtemps, et qui se passe aussi dans cette période au début –, je me suis dit : je suis un historien raté, un archéologue raté, mon petit pré dans lequel je fouille, dans lequel je trouve des bouts de poteries, d’os, c’est 1967-1969.

Comme cela correspond à une période esthétiquement correcte, où il y a beaucoup de belles choses (des belles voitures, des beaux films, des belles histoires, des gens aux destins flamboyants et foudroyants), je me suis dit que j’allais travailler là-dessus.

J’ai commencé à écrire à 44 ans, j’ai limité les dégâts. Des gens comme Patrick Modiano ont produit des choses qui se situent un peu toujours dans la même époque, ou dans la même atmosphère. Moi, c’est 1967-1969. Je me suis dit que j’allais m’enfermer là-dedans.

Est-ce que cette période fait écho à quelque chose dans votre parcours ?

Il y a peut-être une raison personnelle que j’ignore. Ça correspond peut-être à l’époque où j’étais au collège Stanislas, et où je n’étais pas maître de ma vie. C’était une des rares périodes de ma vie où j’ai vraiment été enfermé et obligé de faire des choses. Et peut-être que j’avais une souffrance, je sentais qu’à l’extérieur, c’était beaucoup plus drôle, et qu’il valait mieux avoir 17 ans en 1967 que sept ans…

Performance, de Simon Liberati, Grasset, 252 p., 20 €. En librairie depuis le 17 août 2022.