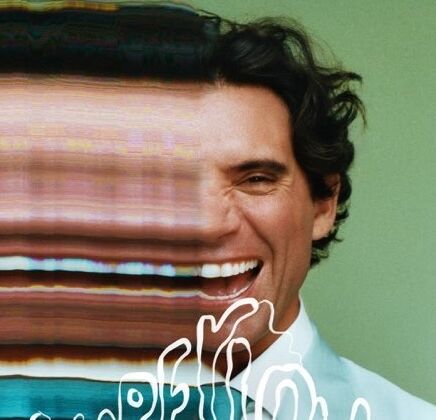

Pit Baccardi signe son retour avec plusieurs sons. L’occasion pour L’Éclaireur de rencontrer le rappeur qui a fait ses armes dans les années 1990 afin d’évoquer son come-back, ses projets, mais aussi son regard sur la scène rap actuelle.

Vous êtes de retour avec de nouveaux sons. Dans quel état d’esprit êtes-vous aujourd’hui ?

J’avais cette volonté de revenir sur le devant de la scène avec de nouveaux titres. Je voulais proposer de nouvelles œuvres parce que, pendant mes 15 années d’absence, il y a eu pas mal d’évolutions musicales, plusieurs styles différents ont émergé. C’était important pour moi de montrer que j’avais la capacité d’être à la hauteur et de proposer de belles choses. D’autant plus que le rap a toujours été une musique de compétition et de performance.

A-t-on un peu la pression quand on revient sur le devant de la scène après une si longue absence ?

Je pense que ce mot englobe bien tout ça. C’est une pression que je me suis mise parce que je n’étais pas obligé de le faire. J’aime bien faire les choses sous pression, j’ai le sentiment que ça fait ressortir le meilleur de moi. J’avais la pression aussi parce que sur l’un des titres je collabore avec mon frère, Dosseh, qui est un rappeur confirmé désormais. À chaque fois que je suis en compétition, j’arrive à me surpasser. C’est ce dont j’ai besoin.

Justement, vous êtes en duo avec votre frère sur le titre Chiffres romains. Comment s’est déroulée cette collaboration ?

Nous avions déjà travaillé ensemble à l’époque, mais c’est vrai qu’on n’a pas fait beaucoup de sons en duo. En réalité, on se connaît artistiquement, donc ce n’est pas compliqué de se trouver sur un titre. On a plus ou moins les mêmes inspirations, les mêmes centres d’intérêt, les mêmes bases, mais surtout la même éducation. Il y a quelque chose de très naturel qui se fait. Ça se ressent quand les gens écoutent le titre.

Avez-vous découvert quelque chose sur lui et son univers artistique que vous ignoriez avant ?

Il n’écrit plus ses chansons. Il passe derrière le micro et il enchaîne. La musique tourne et il sort ses phrases. Ça va tout seul !

Et vous, qu’avez-vous appris sur vous en travaillant sur ce nouveau projet ?

J’ai tiré beaucoup de leçons, mais ce projet m’a surtout appris que j’étais encore capable de faire du son. C’est le plus important. On peut avoir l’envie, mais l’envie, toute seule, ne suffit pas pour faire les choses. Il faut être à la hauteur, surtout dans ce contexte. Il s’agit de musique et de rap. J’aurais pu enregistrer des sons et me rendre compte que je n’étais plus à la hauteur, que j’étais un peu essoufflé. Il y a des rappeurs qui n’arrivent plus à revenir parce qu’ils n’ont plus le truc ; ce truc qui est là et qu’on ne parvient jamais à nommer. J’ai appris que j’étais encore dans le coup ! Ça m’a motivé.

Le mot “egotrip” revient souvent quand on en parle, mais comment décririez-vous votre univers musical ?

C’est prématuré pour moi de donner une description, parce que je me redécouvre. Ce n’est qu’au bout d’un projet que je pourrai vraiment le faire. Je ne peux pas définir mon univers musical comme je le faisais à l’époque, car c’est une nouvelle étape. C’est une nouvelle énergie aujourd’hui.

Que cherchez-vous à faire avec cette nouvelle énergie ?

Je veux avant tout avoir un impact. Je veux impacter en termes de paroles, mais aussi visuellement et musicalement. Je veux avoir un impact fort, constructif et positif.

Quel regard portez-vous sur la scène rap ? Est-ce plus difficile de s’imposer aujourd’hui qu’il y a 20 ans ?

Je pense que c’est plus dur parce que c’est plus gros. L’industrie ne se contente plus de 10 ou 15 rappeurs. Aujourd’hui, chaque semaine, il y a au moins 400 œuvres qui sortent. Il faut donc vraiment proposer une performance exceptionnelle pour tenir la distance, parce que d’une semaine à l’autre il y a un gros album qui sort, puis un autre. Il faut donc avoir la capacité de fournir en permanence la qualité visuelle et sonore. C’est donc plus compliqué.

À l’époque, on avait un Top 10 et on savait que chaque sortie allait créer une émulation, que ça allait avoir, en tout cas, un intérêt. On pouvait avoir un, deux, trois ovnis qui arrivaient comme ça et qui pouvaient faire leur bout de chemin. Aujourd’hui, c’est différent : il y a toujours un Top 10, ou un Top 20, mais il y a des phénomènes pratiquement tous les deux mois. Ce sont, par ailleurs, des phénomènes qui ont leur musicalité, leur univers, leurs chiffres. Parce qu’aujourd’hui il y a une orientation très axée sur le nombre de streams. C’est aussi pour cette raison que c’est plus dur d’exister. Et en même temps, il y a une telle variété dans la musicalité, les textes et les univers…

Je trouve qu’il y a plus de choix aujourd’hui. À l’époque, il fallait avoir une certaine crédibilité. Par exemple, il y avait une sorte de difficulté à faire des refrains chantés, ne serait-ce que ça. Aujourd’hui, c’est monnaie courante et je trouve que ça donne plus d’envergure. Ça ne veut pas dire que c’est mieux, mais ça permet d’entendre autre chose. Tout le monde ne peut pas comprendre le craft, alors le fait de chanter sur des morceaux permet au rap d’être plus largement écouté aussi.

Qui dit nouveau projet, dit forcément scène. Vous allez vous produire à l’Olympia le 25 septembre prochain. Quel est votre rapport à la scène ?

C’est le meilleur moment pour un artiste, en tout cas pour moi. C’est le moment idéal pour ressentir directement ce que le public a apprécié dans l’œuvre. C’est interactif, il n’y a pas de barrières.

Quand vous regardez en arrière, que retenez-vous de votre carrière ?

Je retiens surtout que le chemin est long et dur. Mais c’est derrière toute cette difficulté que se cache le bonheur absolu. Plus c’est douloureux, plus c’est appréciable. Tous les efforts faits paient au bout d’un moment.