Le nouveau roman d’Anne Berest, La Carte postale (Grasset, 2021), retrace l’histoire d’une famille juive marquée par les lois antisémites en Europe, la Shoah et le silence qui s’ensuivit. Rencontre.

Votre livre couvre un siècle d’histoire, de 1919 à nos jours, et traverse plusieurs pays (Russie, Palestine, Pologne, France, Lettonie). Pourquoi cette volonté d’un roman qui s’inscrit dans le temps long ?

J’avais envie de me confronter à une fresque romanesque, c’est-à-dire couvrir un siècle dans une famille, un siècle dans l’histoire de l’Europe. Je suis sur cinq générations. C’était un défi d’écrivain, un défi de romancière. Cela m’a demandé un grand travail préparatoire, j’ai par exemple relu toute la littérature des frères Singer (les écrivains Isaac Bashevis et Israel Joshua Singer, ndlr). Je me suis plongée dans la culture yiddish, j’ai exploré tous les territoires culturels de la Mitteleuropa. J’ai ça profondément en moi, l’idée qu’à la fin d’un livre, il faut que j’en sache plus qu’au début, que le livre m’ait traversée émotionnellement, mais aussi intellectuellement. J’apprends et je suis heureuse de me dire que je passe ce savoir au lecteur.

Ensuite, à un moment donné, j’ai cherché ma place dans la communauté juive, qui est une place très particulière puisque je n’ai pas été élevée dans cette religion et cette culture. C’est un mot que ma grand-mère ne prononçait pas après la guerre, puisqu’elle était la seule survivante des camps. Dans tout le livre, je me questionne sur ce que signifie être juif dans une vie laïque et athée. Je me suis rendu compte qu’une grande part de ma culture était celle d’être ce qu’on appelle un Juif de la Shoah, c’est-à-dire avoir été percuté dans son judaïsme à travers l’idée qu’on est un peuple persécuté.

Et cette définition-là, qui m’a permis de me définir à un moment donné, « Je suis petite-enfant de survivants », j’ai voulu ensuite l’élargir. J’avais envie de retrouver la culture d’avant la guerre, au moment où tout s’est arrêté. J’avais envie de comprendre d’où je viens et quelle a été la richesse de ce monde, qui est un monde de pensée, de philosophie, d’humour, de langage. C’était une façon de renouer ensemble les chaînons d’une chaîne qui avait été coupée par la Shoah. J’ai eu la sensation de retrouver une ronde joyeuse dans laquelle je retrouvais mes ancêtres. C’était une façon de dire : « Nous sommes marqués par l’horreur de la Shoah, mais il faut aussi que nous cherchions à retrouver les rires à travers les larmes. »

Vos personnages se construisent, au cours de leur vie et du roman, moins à travers le judaïsme qu’à travers l’antisémitisme, qui est très présent dans le roman. Pourquoi avoir choisi de mettre en scène cette violence verbale et physique ?

Lorsque je me suis posée la question de savoir ce que signifiait pour moi d’être juive dans une vie laïque, je me suis rendue compte que, sur plusieurs générations, c’est le regard extérieur qui m’avait définie comme juive, et ce regard extérieur était celui de l’antisémitisme, c’est vraiment la question sartrienne de l’être juif, c’est-à-dire déterminé par le regard de l’autre (Jean-Paul Sartre, Réflexions sur la question juive, Gallimard, 1946, ndlr). En remontant les générations, j’ai vu que la découverte du judaïsme est toujours une surprise, puisque c’est le monde extérieur qui désigne comme juif, et non pas le foyer, puisque dans ma famille le foyer était laïque depuis le début du XXe siècle, où mes ancêtres, juifs russes, étaient socialistes révolutionnaires. La religion, pour eux, c’était le socialisme et la révolution, pas la synagogue.

Cette question-là, je la raconte à travers mon histoire, qui est celle du judaïsme, mais je crois qu’elle est universelle. On peut remplacer le mot judaïsme par d’autres critères d’exclusion, qui font que c’est toujours le regard de l’autre qui vous dit et qui vous nomme comme différent. Et donc vous êtes amené par ce regard à vous poser la question : « Mais pourquoi, au fond, suis-je différent ? Moi, je suis moi. »

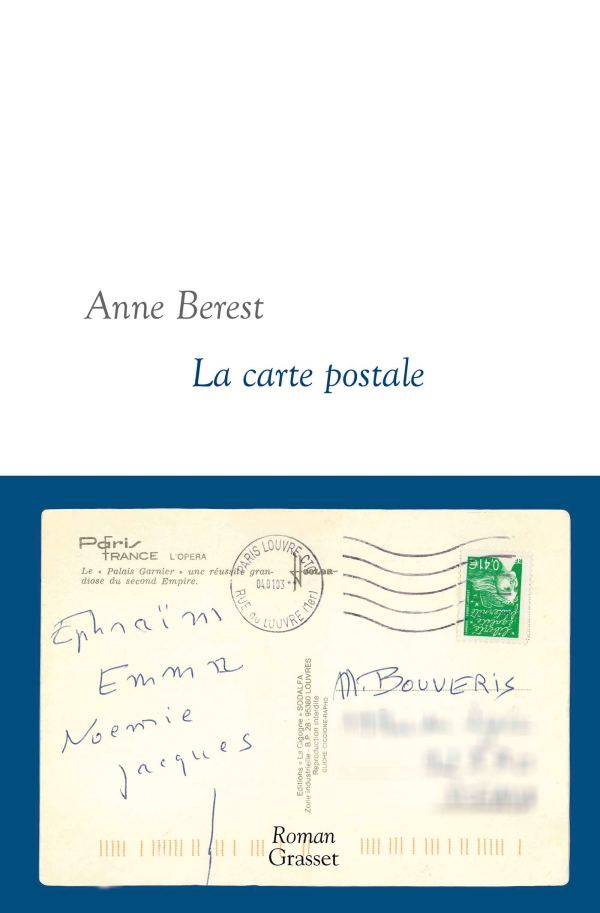

Les personnages d’Efraïm, Emma, Noémie et Jacques sont morts dans les camps de concentration et n’ont donc pas de tombe. Est-ce que ce livre représente, entre autres, une sépulture et un hommage à ces quatre membres de votre famille ?

Le livre, en effet, peut être une sépulture, peut être un Kaddish. Il est aussi l’endroit où sont inscrits les noms puisque, sur la couverture, j’ai voulu reproduire la carte postale. Nommer, c’est important, en particulier dans la culture juive. Mais j’ai voulu aussi que le livre soit l’endroit de leur renaissance. J’ai voulu leur redonner vie, c’est-à-dire non pas être dans un recueillement, mais faire que ces gens redeviennent de chair, de sang, de vie, qu’on les voit aimer, être jaloux, vivre. Je voulais qu’ils soient très vivants et vibrants, les faire revivre plus que me recueillir.

La carte postale, d’Anne Berest, Grasset, 512 p., 24€.